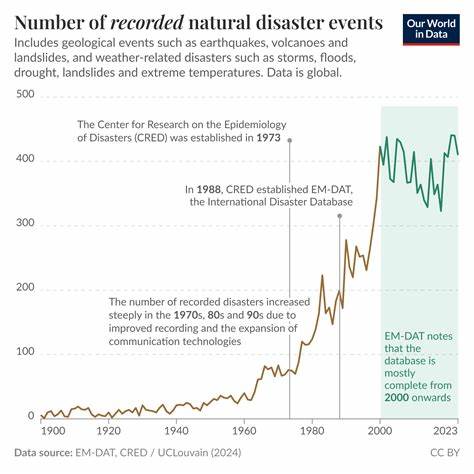

近年来,自然灾害频发成为全球关注的焦点。面对气候变化影响加剧和人口密度增加,许多国家对自然灾害的应对压力越来越大。公众和媒体普遍认为,近几十年来自然灾害次数急剧增加,似乎灾害风险也在不断攀升。然而,深入分析真实的灾害数据来源便会发现,这种看似显著的增长有一个重要的背景因素:就是灾害报告体系和数据收集手段的巨大进步。晚20世纪出现的灾害记录激增,绝大部分归因于信息获取和传播技术的飞跃发展。国际灾害数据库EM-DAT由比利时鲁汶大学的灾害流行病学研究中心建立,是全球最权威、数据覆盖最广泛的灾害事件统计平台。

EM-DAT自1973年成立,直到1988年才正式对外公布数据。在此之前,尤其是上世纪中叶及更早年代的灾害事件往往未被全面、系统地记录。过去由信息传播不畅、数据采集条件有限、缺乏统一标准等诸多因素,导致全球范围内涵盖的灾害事件数量大大低估。面对这种数据缺口,EM-DAT通过收集各国政府、国际机构、媒体报道以及科研数据,不断完善全球灾害事件的体系性统计。随着通讯技术的飞速发展,尤其互联网技术和卫星遥感技术的普及,灾害信息能够迅速传达到全球监测机构,从偏远地区甚至之前无法获取数据的区域也实现了及时覆盖。20世纪70年代以来,越来越多的国家开始建立正规灾害应急和事故报告机制,重大灾害信息的透明度大幅提升。

这种信息收集体系的完善,排除了过去很多灾害事件因信息不对称而被忽视的现象。正因为如此,当我们观察灾害事件数量从上世纪70年代起飙升的趋势时,这并不能单纯解读为自然灾害真正频率快速增长,而应理解为全球灾害记录更加细致全面、及时准确。换言之,历史上很多灾害事件其实早已发生,但未被有效记载。值得关注的是,EM-DAT官方及相关研究团队多次强调,只有2000年以后的灾害记录数据才相对完整和可比。因此,之前几十年的数据存在严重低估问题,这使得任何断言灾害数量“四倍增长”的论断都缺乏科学基础。自然灾害的严重程度和影响往往被灾难报道的频率所掩盖,但灾害强度和破坏面积的统计数据并不完全包含在事件计数内。

过去信息欠缺让灾害强度与损失评估更加不完整,而现在技术优势使得这些量化指标更加靠谱。改善的灾害记录对于全球减灾理念推广意义重大。通过详实全面的数据支持,政府和国际组织得以更准确地识别风险高发区,合理分配资源,提高应对策略的针对性与有效性,进而最大限度地减少人类生命财产损失。尽管全球气候变化确实会影响极端天气及一些类型灾害的发生概率,但灾害事件数量过往的剧增现象,主要是历史数据空白被填补的结果。对此,我们需要有更加科学理性的视角来看待数据背后的真实情况。灾害报告数量的增长反映的是监测和信息技术的进步,是生态环境信息透明化的体现,推动世界各国加强加强灾害管理合作。

与此同时,这也呼吁对灾害数据库的数据质量持续监督和改进,确保历史数据的准确回溯和未来数据的完整记录。未来,随着气候变化影响加深,全球灾害管理工作还是会面临更严峻挑战。全面数据覆盖及高质量灾害信息收集仍然是成功应对灾害的关键基础。我们应借助先进技术手段,继续完善灾害报告平台,融合统计数据与现场观测,推动更有效的风险预警和资源调度。只有在数据准确基础上,才能制定科学合理的防灾减灾策略,让人类社会更好地适应不断变化的自然环境。总之,晚20世纪自然灾害记录的激增,绝非简单的灾害频率提升,而是全球灾害监测体系迈上新台阶的标志。

强调这种报道改进带来的数据变革,对于纠正公众观念、指导政策制定和提升全球灾害管理水平尤为重要。未来,数据透明与技术融合将成为促进灾害风险治理现代化和实现可持续发展的坚实支撑。