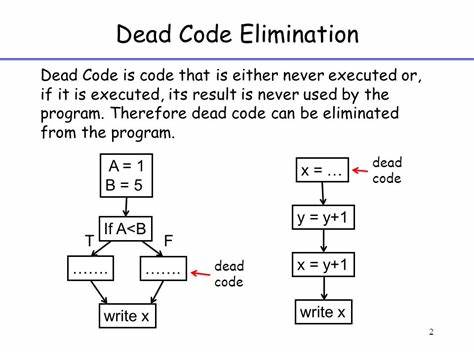

在当今云计算和容器化技术高速发展的背景下,Kubernetes作为业界领先的容器编排平台,日益成为管理复杂分布式系统的核心工具。随着Kubernetes生态系统不断壮大,其核心组件的二进制文件规模也在持续增长,给运行效率、部署速度以及资源消耗带来了新的挑战。为了解决这一瓶颈,开发者们开始借助“死代码消除”(Dead Code Elimination, DCE)技术,旨在剔除程序中未被调用或使用的代码,从而有效减小二进制文件体积,提高整体系统性能和部署灵活性。死代码消除并非新生事物,而是许多编译器和链接器在优化程序时常用的手段。在Go语言环境下,由于Kubernetes核心组件大多基于Go语言开发,本次优化以Go链接器的死代码消除能力为核心,精细调整了代码依赖和反射调用机制,推动了二进制体积的显著缩减。死代码消除的原理主要依赖链接器(Symlink)对符号图进行遍历,从程序入口点出发,标记所有可达的函数和变量。

未被标记的符号即被视为“不活跃”代码,因此不会被打包进最终的二进制文件,从而达到减小文件体积的目的。Kubernetes团队发现,在优化过程中,涉及Go语言反射机制中某些方法的调用,例如reflect.Value.Method和reflect.Type.MethodByName时,链接器会保守处理,导致所有导出的方法都被保留,阻碍了死代码的剔除。特别是当这些方法的参数不为常量表达式时,链接器便无法确信哪些代码未被使用,只能将所有相关代码全部保留,这无疑增加了二进制的大小。为了解决这一难题,开发者们采取了多方面的策略。首先尝试减少或替换使用reflect.Method及MethodByName的代码逻辑,采用更简洁和静态的方式调用方法。比如,将go-cmp包中的Diff函数替换为基于reflect.DeepEqual的实现,从而避免触发反射的复杂调用。

go-cmp是Kubernetes中广泛使用的包,用于比较复杂数据结构。其原本调用反射中导致死代码消除失败的部分被替换或fork修改后,大幅度降低了无谓代码引入的风险。此外,为了精准定位阻碍死代码消除的具体代码段,团队引入了专门的工具链。利用Go编译器的-lflags=-dumpdep参数生成依赖转储文件,再通过开源项目whydeadcode分析工具解析依赖关系,深入排查哪些符号因为反射调用或接口绑定未被排除。这一流程的自动化为持续集成环境提供了强有力的保障,确保新代码或依赖不会无意中增加死代码负担。在具体成效上,Kubernetes核心组件如kube-apiserver、kubelet、kube-controller-manager、kube-scheduler和kube-proxy均实现了体积大幅度的减小。

以kube-apiserver为例,通过上述措施,二进制体积从约93MB减少至77MB左右,缩减率达17%以上。而kubelet甚至实现了近30%的大小缩减,这意味着更快的部署速度和更少的存储及传输压力。值得一提的是,这些优化不仅提升了系统资源利用率,也在一定程度上增强了系统安全性。较小的二进制意味着攻击面减少,加载速度更快,同时也更容易通过镜像和管道进行持续交付。Kubernetes社区积极推动相关改动的合入,形成了一套完善的代码审查和验证机制。此外,整个优化过程也推动了对Go语言工具链和反射机制的深入理解和改进建议。

例如,建议Go反射包和相关第三方库尽量避免或限制非静态反射调用,鼓励更多编译期友好的设计模式。这些经验教训为大型Go项目提供了宝贵参考。总结来看,死代码消除技术为Kubernetes二进制文件的体积优化带来了实质性突破。通过技术攻关和社区协作,解决了反射调用导致死代码消除受阻的难题,使核心组件性能和部署效率得到显著提升。进而助力Kubernetes在云原生环境中的广泛应用,满足现代企业对高性能、轻量级容器平台的渴求。未来,随着编译技术演进及代码质量提升,预计这一领域还将不断涌现新的优化方法。

开发者应持续关注相关工具链更新和最佳实践,以保持Kubernetes的竞争力与活力。