在当前数字时代,移动应用已成为推动业务发展的核心工具,许多开发者投入大量时间和精力打造优质应用。然而,当应用被谷歌应用商店(Google Play)因“冒充行为”而封禁时,开发者往往感到困惑和无助。尤其是当谷歌误判为“冒充自己”导致封禁,这种状况显得尤为矛盾。本文将深入分析谷歌应用商店误判自我冒充的原因,揭示相关的政策背景,分享有效解决方案,助力开发者顺利恢复应用发布权,并避免类似问题再次发生。首先,理解谷歌应用商店的应用发布政策至关重要。谷歌高度重视应用的原创性和开发者身份的真实性,以防止恶意应用、欺诈行为及侵权问题。

因此,谷歌要求开发者在提交应用时,必须准确提供开发者账户信息、应用内容权限、知识产权证明等。尤其在应用发布页面和关联账户之间,若出现信息不一致或异常,谷歌系统可能触发警报,误判为冒充行为。误判“冒充自己”的情况多发生在应用更新、迁移开发者账户或多账户管理时。例如,当开发者更换账户名称、重新注册开发者账户,或拥有多个账户发布相似应用,谷歌系统可能无法识别账户间的关联性,从而判定存在冒充风险。此外,应用名称、图标、描述及应用功能的高度相似性,也可能被谷歌误解为假冒。如何避免被谷歌误判为“冒充自己”?首先,开发者应确保开发者账户信息的完整性和一致性。

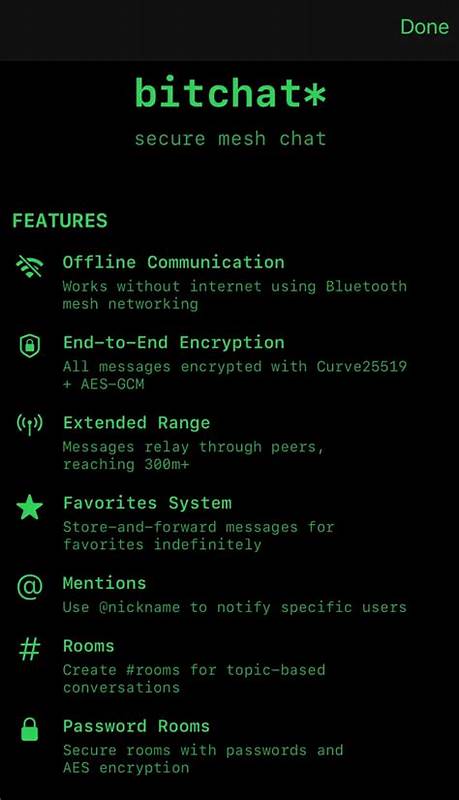

这包括账户名称、邮件地址、联系方式等的准确无误。如需更换账户,应提前通过合法途径向谷歌沟通,说明原因和转移计划。其次,应用内容本身应保持独特性和差异化。即使是升级版本,也应在描述和功能介绍中清晰表达变化和新特性,避免仅进行小幅修改却使用类似的品牌或商标。第三,不要同时维护多个极为相似的应用或账户,除非有明确的合法理由,并且所有信息都需被系统验证认可。一旦遭遇谷歌误判自我冒充并被封禁,开发者应该及时采取多种应对手段。

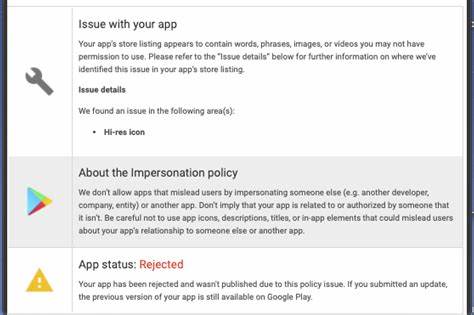

首先,仔细阅读谷歌发出的违规通知,理解具体封禁原因。随后,可以直接通过谷歌开发者支持渠道提交申诉,详细说明实际情况,并提供相关证明材料,比如开发者身份认证、原始应用开发记录、合法许可等。除了申诉外,开发者还可尝试优化应用页面的信息,强化品牌标识,并确保所有用户协议和隐私政策均符合谷歌要求。另外,及时更新应用数据库中的版本号和签名,避免旧版本与新版本出现冲突,也能减少误判风险。此外,开发者应关注谷歌的政策更新和开发者指南,保持合规发布应用。定期监测账户状态和应用表现,发现异常应第一时间调整。

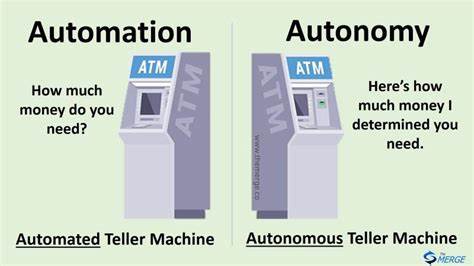

借助专业法律和技术顾问的帮助,也可提高应对复杂情况的效率。技术层面上,有时谷歌的自动化检测系统由于“算法误判”而封禁无辜开发者。此时,开发者可以收集相关日志、用户反馈及使用数据,向谷歌更全面展示应用的合法性和原创性,帮助系统重新评估。与此同时,开发者应建立多元备份和分发渠道,降低单一平台封禁带来的风险。社区资源和开发者论坛也是宝贵的支持来源,许多开发者分享了成功申诉和恢复账户的经验,可作为参考。总之,谷歌应用商店因误判自我冒充而封禁应用虽然令人困扰,但通过深入了解政策、保持账户和应用信息一致、主动与谷歌沟通,以及合理运用申诉机制,开发者完全有能力逆转不利局面,保护自身权益。

技术进步带来许多便利,也伴随着监管机制的复杂性,只有不断学习和适应规则,开发者才能在竞争激烈的市场中长远发展。持续关注谷歌官方公告,积极参与开发者社区,提升专业素养,是所有应用开发者应有的应对之道。