在软件开发过程中,测试始终是保障代码质量的关键环节。然而,许多开发者和测试人员常常会遇到一种普遍却棘手的难题——部分代码似乎无法测试。面对这样的问题,大家往往会产生疑问:真的存在不可测试的代码吗?答案是否定的。实际上,随着测试技术的不断进步和测试理念的革新,几乎没有代码是不可测试的。本文将围绕“没有不可测试的代码”这一主题展开讨论,探究为什么我们应抛弃“不可测试代码”的固有思维,如何通过合理的方法和工具实现复杂环境下的测试,最终推动软件质量的全面提升。 首先,所谓“不可测试的代码”,大多是指那些运行环境复杂、依赖多样或者执行过程难以复现的代码。

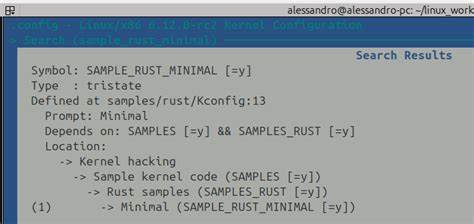

例如GPU渲染的终端模拟器、涉及硬件加速、实时交互或多线程的系统软件,传统测试技术难以完全覆盖其功能和状态。以Mitchell在其最新项目Ghostty中遇到的GPU测试挑战为例,GPU的特殊渲染机制和硬件依赖性使得常规的软件单元测试工具无法简单应对。然而,这并不意味着这些代码就无从下手,关键在于采用合适的视角和策略,拆解及模拟复杂环境,进而设计出针对性的测试方案。 面对“看似不可测试”的代码,第一步是梳理代码结构和依赖关系。通过模块化原则,将大块复杂的系统拆分为更小、更独立的单元,增强模块之间的解耦。这不仅有助于提升代码的可维护性,也为后续测试定义清晰的边界和接口。

良好的模块化设计是实现可测试性的基础。同时,将外部依赖通过接口抽象化,使其行为可模拟或替代,成为测试环节中至关重要的一步。比如对于GPU调用,可以设计模拟层 (Mock),模拟底层硬件响应,从而实现对高层逻辑的验证。 其次,自动化测试技术的进步为解决测试难题提供了强大助力。传统的单元测试、集成测试已经不能完全满足对复杂场景的需求,现在广泛应用的自动化UI测试、性能测试和混沌工程等方法,能帮助我们捕捉和预测不同环境与负载下的系统表现。针对特定的GPU渲染测试,可结合图像比对技术、帧率监控等工具,有效监测渲染输出的正确性。

这些创新的测试手段逐步打破了测试边界,推动测试视角从代码层面拓展至系统和用户体验层面,进而为开发者提供更加全面和精准的质量保障。 此外,测试文化和思维模式的革新同样不可忽视。许多团队因习惯于将某些代码标记为“不可测试”,而忽视甚至回避对这些代码的充分测试。Mitchell作为HashiCorp的联合创始人,在推动其产品Vagrant、Terraform、Vault等过程中的测试策略时,深刻体会到重视测试早期介入和合理规划的重要性。将测试前移,贯穿开发的每个阶段,能够最大限度避免复杂代码的不确定性和潜在缺陷。这种“测试驱动开发”(TDD)的理念,不仅实现了高覆盖率,还通过快速反馈机制提高了开发效率。

面向未来,我们还应关注测试基础设施的建设。构建高效、灵活的测试环境尤为关键。自动化构建流水线(CI/CD)的引入,使得测试能够与开发无缝衔接,保证每次代码提交都能被快速准确地验证。特别在涉及硬件依赖的领域,通过容器化、虚拟化技术,测试环境的搭建不再受限于物理设备,极大地拓宽了测试的范围和深度。开发团队可以模拟不同版本的硬件环境,甚至创建集群级的压力测试场景,确保系统的健壮性和可靠性。 另外,在AI和机器学习迅速发展的当下,智能测试工具开始展现出巨大潜力。

通过利用AI技术进行自动化测试设计、测试用例生成甚至缺陷预测,开发者能够更高效地覆盖复杂的代码路径。虽然目前针对GPU渲染等领域的智能测试尚处于初期阶段,但可以预见,随着技术的演进,未来许多曾经“不可测试”的场景都将变得可控且易于管理。 综上所述,“没有不可测试的代码”不仅是一句口号,而是当今软件测试发展的真实写照。通过合理的模块化设计、精心打造的测试策略、自动化及智能化工具的辅助,以及完善的测试文化和基础设施,测试的边界正不断被扩展。无论是高性能计算、硬件交互还是特殊渲染技术,只有勇于面对挑战,不断创新,才能实现真正意义上的全面测试,保证软件产品的高质量和稳定性。期待未来更多开发者和测试人员能够改变以往的僵硬思维,将“可测试化”作为设计与开发的核心理念,从根本上消除代码不可测试的藩篱,共同推动软件行业迈入更加可靠和高效的新时代。

。