近年来,Rust语言因其安全性和性能优势,在系统级编程领域获得了广泛关注,尤其是在Linux内核开发中的应用逐渐增多。Rust代码在内核中的加入不仅带来更高的内存安全保障,也为内核开发者提供了全新的编程选择。然而,内核中的Rust代码与传统用户态Rust项目存在诸多差异,使得很多熟悉用户态Rust的开发者在跨入内核领域时面临一定挑战。为了帮助广大内核开发者顺利掌握Rust编程,了解其独特的构建体系与开发流程,本文将从环境准备到基本构建讲解内核Rust代码的入门知识,打下坚实基础。 首先,内核中的Rust编译环境构建相较于一般Rust项目更加复杂。虽然Rust的代码生成后端rustc_codegen_gcc已在逐步完善,支持通过GCC编译,但目前Rust for Linux项目主要依赖rustc编译器及LLVM工具链进行构建。

为确保兼容性和构建成功,推荐使用Clang作为整个内核构建的C语言编译器,利用LLVM架构实现Rust与C代码的协同编译。除了rustc和Clang,开发环境还需要安装lld链接器、LLVM核心库、Rust标准库的源码以及bindgen工具,用于生成C与Rust之间的接口绑定。这些工具的版本需满足一定最低要求,目前rustc最低版本为1.78.0,确保支持所有内核Rust代码所需的特性。不同Linux发行版提供了针对这些工具的打包版本,Rust快速入门文档列出了多平台的安装指导,方便开发者快速搭建开发环境。 为了保持代码质量,开发者还应选择性安装Rust的辅助工具,如Clippy静态代码分析器、rustdoc文档生成器以及rust-analyzer语言服务器。尽管它们非内核Rust编译的必需组件,但用于代码风格检查、自动补全和文档维护十分有帮助。

内核源码根目录提供了多条方便的Make命令,譬如make rustavailable用于验证当前环境工具链版本是否兼容,make rust-analyzer则帮助生成针对编辑器友好的配置文件,使得VS Code、Emacs或Vim等编辑器能够无缝支持内核Rust代码的开发流程。 内核Rust代码的构建管理与普通Rust项目最大不同在于内核不使用Cargo包管理工具,而是将Rust编译器直接集成进内核的Makefile系统。内核的Makefile根据配置选项动态决定是否编译Rust部分代码,具体表现为CONFIG_RUST_IS_AVAILABLE和CONFIG_RUST两个配置项。前者自动检测构建环境中的Rust编译工具是否满足条件,后者则由用户手动启用以决定是否参与Rust代码的编译。为了将Rust模块纳入内核构建系统,只需在对应的Makefile中添加类似obj-$(CONFIG_RUST) += object_name.o的规则即可,轻松实现Rust代码与C代码的混合编译。 值得注意的是,启用CONFIG_RUST选项时,内核实际编译的Rust代码多为支持库和绑定层,并未涵盖大部分设备驱动的Rust实现。

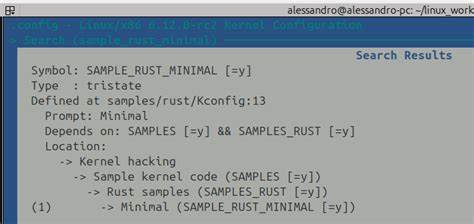

为了帮助开发者了解Rust驱动代码的编写风格,内核提供了额外的Rust样例代码选项(位于"Kernel hacking → Sample kernel code → Rust samples"),这一部分代码更贴合实际驱动的设计需关注和风格要求。 测试在内核Rust开发中同样至关重要。Rust的测试工具链与内核既有的测试体系深度集成。通过make命令启用CLIPPY=1选项,开发者可以运行Clippy静态分析工具,检测潜在的代码异味和错误用法。make rustdoc命令则负责生成Rust API文档,同时检查注释完整及格式问题,有效提升文档质量。内核的KUnit白盒测试框架也扩展支持Rust测试,配合kunit.py测试脚本,在执行时需启用LLVM支持和配置Rust相关内核选项,确保测试环境符合需求。

Rust代码的测试实践也与C语言有所区别。多数Rust测试内容直接嵌入代码文件,通过独立的测试模块(通常命名为test)与主代码保持隔离,同时利用#[kunit_tests]宏及#[test]注解实现对测试函数的自动注册和执行。相比之下,内核C代码的KUnit测试往往放在独立文件。Rust独有的doctest机制,在文档注释中嵌入代码示例,并作为自动化测试运行,也提升了文档的可信度和实用价值。启用doctest功能需要内核额外配置,方便开发者在系统调试阶段及时发现示例代码过时或错误。 代码风格统一是Rust语言社区的核心价值之一。

Rust内核代码同样重视格式一致,采用rustfmt作为官方代码格式化工具。运行make rustfmt即可将整个内核Rust代码库自动调整为统一风格,方便代码阅读和维护。考虑到Rust语法相对复杂,标准格式化工具在提升语言可读性方面起到重要作用,助力新手避免格式混乱带来的理解障碍。 除了功能性测试,Rust代码还可与内核自测试(kselftests)机制结合,支持在实际内核运行环境中进行验证。开发者需根据rust目录下的配置片段有针对性地启用自测试用例,在目标机器以特定内核启动的条件下执行make TARGETS="rust" kselftest命令完成测试。该方法为功能验证增添了真实运行情境,进一步提高代码的健壮性和稳定性。

总结而言,尽管Rust在内核中的使用还处于持续演进阶段,但相关环境配置和工具链已趋于成熟。掌握Clang及LLVM工具,熟悉内核Makefile与Rust构建流程,理解内核测试体系中Rust的定位与用法,是迈入内核Rust开发的关键一步。未来围绕Rust驱动实现、内核接口设计及代码审查的深入内容,将帮助开发者更好地发挥Rust在内核安全性与性能优化上的优势。通过持续实践与学习,每位内核贡献者都可高效构建可靠的Rust内核模块,推动Linux内核迈向更加安全的未来。