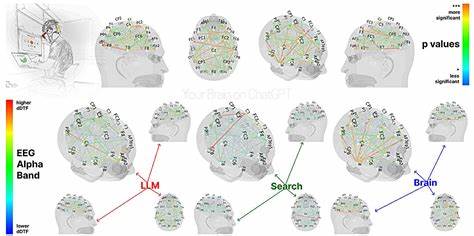

近年来,随着人工智能技术的突破,大型语言模型如ChatGPT迅速走红,成为各行各业,特别是学生和职场人士写作的重要助手。人们可以通过简单的提问,获得流畅、逻辑清晰的文章内容,从而极大提升效率和写作质量。然而,科技的进步同时也带来了新的挑战和思考,最新由麻省理工媒体实验室领导的一项研究揭示,长期依赖ChatGPT辅助写作可能正在侵蚀我们的批判性思维能力。 这项发表在arXiv预印本平台上的研究,首次通过脑电图(EEG)技术实证监测了不同写作方式下大脑的活动表现。54名志愿者被分为三组,分别采用“纯脑力写作”、“借助搜索引擎”与“借助ChatGPT”三种模式,每一模式连续进行了三轮20分钟的写作测试。研究人员不仅收集了参与者的脑部神经连接状态,还对他们完成的文章进行了人工和AI双重评分,并在写作结束后通过采访了解他们对作品的认知和自主感。

研究结果十分引人深思。持续纯脑力写作组表现出最强烈且广泛的大脑网络活动,显示出较高的认知投入和思辨加工能力。搜索引擎辅助组则处于中间水平,表明适量的信息辅助对大脑参与度影响有限。而使用ChatGPT辅助的组大脑连接活动最弱,暗示认知负担和主动思维的显著减弱。 更令人担忧的是,参与者在后续数月回归写作时表现出明显差异——曾长期依赖ChatGPT的写作者在更换回纯脑力写作模式时展现出脑部连接力的减弱和记忆力的下降,而此前纯脑力组则保持较好的认知表现。采访数据进一步揭示,那些用ChatGPT写作的志愿者感到对作品的拥有感较低,难以记忆或背诵自己的文章内容。

这些实证数据综合表明,尽管人工智能辅助写作提供了即时的便利和输出效率,却可能以牺牲用户核心认知功能为代价。长期依赖智能助手简单生成文本,削弱了主动思考、信息整合和创造力锻炼的机会,进而导致认知“债务”的累积,影响学习效果和批判性思维的深度培养。 学者们指出,批判性思维是教育的基石,是解读、质疑和创新的前提。通过写作进行知识的梳理和表达,是促进思维深化的有效途径。如果写作成为依赖机器输出的过程,人的主动构思、语言组织和逻辑推理能力都可能被弱化。尤其是在学术环境,学生的思考深度和知识理解过程将受到限制。

此外,AI写作工具的发展也引发了原创性、学术诚信等伦理问题。自动生成的文本可能掩盖作者的真实能力,影响教师对学生学习状况的判断。社会整体对内容的信任度也面临挑战,需要投入更多资源在AI辅助内容的质量把控和辨识技术上。 面对这一复杂局面,教育界和用户应高度警觉。不能因技术的便捷就放弃思维能力的培养,尤其是关键的批判性和创造性思考技能。建议教育机构设计合理的写作教学策略,倡导信息工具与自主思考的有机结合,避免一味依赖人工智能生成内容。

培养学生多样化的学习方法,强化对知识的主动理解和表达能力,依然是核心目标。 另一方面,技术开发者也应承担相应责任,优化AI写作工具的辅助而非替代特性。未来应推动工具设计更加注重激发用户的思考参与,比如通过引导式提问、反馈评估等方式促进写作者深度思考而非简单接受答案。只有人工智能与人类智慧形成协同互补,才能真正提升学习质量和创作水平。 在大数据与智能算法高速演进的今天,人工智能无疑为写作带来了革命性的改变。如何平衡效率与思维锻炼,保持认知自主性和原创性,成为摆在我们面前的重要课题。

MIT团队的研究为我们敲响了警钟,提醒我们关注技术便利之下可能潜伏的认知风险。 教育的本质在于培养拥有独立思考力和创新力的人,依赖工具只是辅助路径而非终点。未来的学习和工作环境更需要人机融合的智慧互补,而非全盘依赖人工智能生成内容。只有如此,我们才能真正驾驭新时代的科技赋能,同时保持人类思维深度和创造活力的持续发展。 总结来看,ChatGPT作为写作助手的确带来了显著的便捷与效率提升,但长此以往,依赖其写作有可能导致批判性思维的能力衰退。科研数据支持我们重新审视使用AI工具的方式和度量,促进建立更加健康、理性和有效的写作训练方法。

未来希望借助技术的力量,在尊重认知规律和培养核心能力之间找到最佳平衡点,实现AI助力下的认知成长与教育革新。