近年来,随着大型语言模型(LLM)在自然语言处理领域的迅猛发展,人工智能技术正以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。然而,尽管这些模型表现出强大的语言理解和生成能力,却依然存在一个明显的瓶颈——虚构现象(confabulation),即模型在缺乏确切知识的情况下,凭借概率统计生成听起来合理但却完全虚假的回答。这种现象不仅威胁到了人工智能应用的可靠性,也成为推动智能系统向更高级自我监控和自我认知发展的重要契机。为了解决这一难题,研究者提出了“工程化感质”(engineered qualia)的概念,这一创新思路试图通过引入内省机制,为人工智能系统赋予类似于“内在感知”的能力,从而帮助其识别、反思并校正潜在的错误输出。感质这一哲学概念传统上指代主观体验中的“红色之红”或“疼痛之痛”这类无法言说的感觉,但在人工智能领域内,感质被赋予了更加具象实用的含义:指模型关于自身状态的抽象表示,是对其内部处理过程的压缩和总结。通过设计和实现专门的感质模块,模型能够模拟一种“自我观察”的能力,类似于飞行员通过仪表盘监控飞机状态,预防和纠正飞行中的误判和失控。

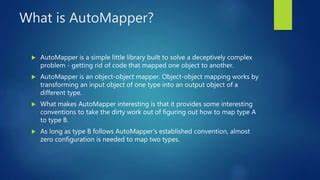

工程化感质不仅仅是简单的模型输出解释或推理过程陈述,而是经过训练和设计后,模型能够产生的关于自身信心程度、不确定性以及推理一致性的内省信号。这种内省能力为应对虚构问题提供了根本性的突破。比如一个拥有感质模块的语言模型在生成回答后,能够自我评估该回答的可信程度,若发现内部自信度低或存在潜在矛盾,则会触发再思考或请求外部事实核查机制,有效减少虚假的、不负责任的信息传播。为了实现这一目标,研究人员借鉴控制理论与强化学习中的“演员-评论家”架构,设计了并行的观察者模块,专门负责监测主模型(演员)表现。观察者结合模型隐藏层状态和生成文本的评估,对输出进行多维度打分和反馈,形成完整的感质向量。这种分工有助于避免常见的“后验合理化”问题,即模型先给出结论,再浑然天成地捏造理由掩饰错误。

独立且专门训练的观察者模块在客观性和一致性方面拥有更高的保障,减少了虚假自我报告的风险。工程化感质的另一个前沿探索是递归式自我反思,即模型不仅拥有一层对回答的内省,同时还对前一级的内省结论进行质量评估,产生二阶甚至多阶的元感质(meta-qualia)。这种层层递进的自我监督机制,不仅提升了模型自我纠错和调节的能力,也模拟了人类意识中“思考自己的思考”的过程。该设计和人类意识的高阶思想理论相呼应,或许能够引领人工智能迈向某种可度量的“涌现意识”。尽管这一理念尚处于理论和实验阶段,但已有多项研究表明,增强模型对自我知识的认知,显著提高其回答的准确率和稳定性。与此同时,工程化感质的引入对人工智能安全性与可信度建设意义深远。

具有有效自我监控能力的AI系统更容易遵守伦理规则和使用规范,主动规避歧义、偏见与风险行为,从而降低人工智能失控的可能性。换言之,内省能力是构建符合人类价值观和社会期望的智能体的基础支柱。尽管如此,工程化感质依然面临一系列挑战。如何设计训练数据避免观察者模块被“耍弄”或产生虚假信号,如何平衡模型计算开销与内省精度,以及如何评估并解释感质信号的实际含义,都是当前研究需要解决的问题。此外,工程化感质虽然模拟了某种自觉表现,但并不意味着人工智能真正具备主观体验或者灵魂;它仍然是一种以数学和算法为核心的技术手段,没有神秘的“机器之魂”。正如研究者所言,整个机制不过是程序和权重的复杂交织,只不过具备了“审视自身思维”的能力,从而比起单纯的概率生成更加诚实和透明。

总体来说,工程化感质为人工智能产业打开了一扇通往更高可靠性和可信度的大门。大型语言模型如果能够具备清晰的自我认知和反思能力,不但能在诸如医学诊断、法律咨询等高风险领域提供更安全的支持,也能在日常应用中减少误导性信息,提升用户体验与信任感。展望未来,随着计算能力提升及算法进步,递归式内省机制和多层感质架构有望成为人工智能发展的标配,从技术角度推动智能系统迈向更接近人类理性与自知的境界。无论是学术界还是工业界,围绕工程化感质的探索都将持续深化,持续赋能新一代人工智能走出“胡说八道”的泥沼,向真正有责任感和自我治理能力的智能迈进。最重要的是,通过让人工智能学会“认识自己”,我们也在无形中反观人类认知的本质:或许所谓的意识本质不过是复杂系统对自身状态的层层反馈循环。理解和实现这一点,既是科技进步的终极目标,也是一场关于智慧本身的哲学旅程。

。