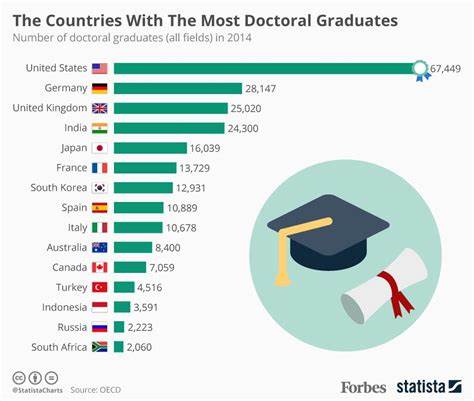

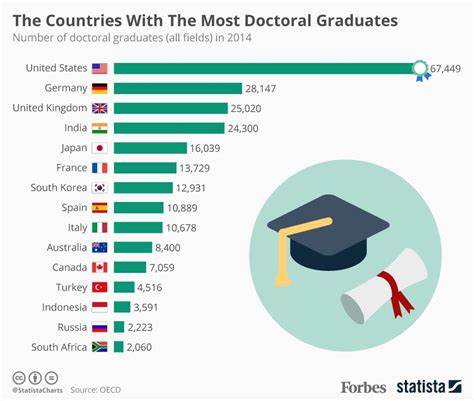

近年来,博士学位的获取已成为许多国家高等教育发展的重要标志。从中国、印度到欧美发达国家,越来越多的学生选择攻读博士学位,追求更高层次的学术造诣和专业技能。然而,随着博士毕业生数量的激增,与之相匹配的学术职位并未同步增加,导致博士毕业生面临严重的就业压力和职业选择困境。博士教育和实际就业市场之间的脱节,成为全球高等教育改革的重要议题。 博士毕业生人数为何持续增长?多方面因素促成了这一趋势。一方面,国家和高校视博士教育为推动科技创新和科研产出的关键动力,投入大量资源建设研究型大学,鼓励更多青年学子参与科研。

另一方面,博士学位被普遍视为专业权威的象征,能够提升个人的职业竞争力和社会地位,因此吸引大量学生报考。特别是在新兴经济体如中国和印度,博士培养规模呈爆炸式增长,试图通过人才储备实现技术自主和创新突破。 然而,学术岗位的增长远远未能跟上博士生培养的速度。大学教授、研究员等传统学术职位数量受到财政资金限制、退休人员减少以及高校招生结构调整等因素影响,增幅缓慢甚至停滞。结果导致很多博士毕业生无法进入学术体系,只能转向其他领域就业。以美国为例,虽然每年培养成千上万的博士,但大学教职岗位远少于毕业生总数,竞争异常激烈。

这种供过于求的现象在全球范围都有体现,形成了“博士荒”和“教职难求”的矛盾局面。 博士毕业生就业难题不仅体现在学术界,其他行业对博士人才的吸纳能力和岗位结构也有限。虽然博士在科研技能、分析能力和创新思维方面具备优势,但部分企业和机构对于博士学历的认可度不足,或者岗位需求偏向应用和管理人才,导致博士人才转岗困难。此外,博士教育模式过度强调学术研究训练,忽视职业多样化能力的培养,使得博士生在非学术职位上的适应性不足。许多博士毕业生反映缺乏实用技能和行业经验,增加了就业挑战。 面对这一困境,学界和政策层面都提出了诸多应对策略。

首先,须合理控制博士生培养规模,避免盲目扩招,结合国家和区域经济发展需求制定培养计划,确保人才供需平衡。其次,要改革博士教育体系,加强跨学科、应用型和职业技能培训,提升博士生的就业竞争力和适应力。此外,推动高校与企业、政府等多方合作,拓宽博士人才的就业渠道,创造多样化职位。最后,提升社会和用人单位对博士毕业生的认可度,建立更有效的人才评价和激励机制。 全球范围内,部分国家已开始实践新的博士培养模式。比如一些高校设立“工业博士”项目,鼓励学生在企业、科研机构等实习并完成博士课题,以增强实践经验。

还有高校推动博士后和导师制度改革,为毕业生提供更多职业指导和发展支持。改革带来挑战的同时,也为博士教育转型和人才优化利用提供了契机。 博士人数与对世界的实际需要到底应如何权衡?答案并非仅依赖于简单的数量控制,而是要求各方协同创新。高等教育机构需要提升博士培养质量,提供多元化发展路径和支持体系。政府部门需加强人才政策统筹,促进产学研结合和优质就业岗位的创造。博士生自身也应增强自我认知,开拓视野,主动适应不断变化的职场环境。

只有从教育、政策和个人三个维度综合发力,才能真正实现博士人才资源的合理配置和价值最大化。 未来几十年,随着科技进步和社会发展对高端人才需求的增长,博士人才无疑仍然是知识创新和社会进步的关键力量。然而,全球博士培养体系需要更加科学和务实的规划,避免过度生产导致的资源浪费和个人困境。建立更加开放和多样化的博士教育生态系统,助力博士生在学术界及更广泛领域实现自我价值,是时代赋予我们的共同挑战和责任。 综上所述,虽然全球博士毕业生人数持续上升,却远远超出了传统学术岗位的承载能力。博士教育亟需转型和优化,以匹配多变的就业市场需求和社会发展方向。

通过政策引导、教育改革和社会认知提升,才能更好地解决博士人才供需矛盾,推动科研与经济的协同发展,满足全球对高质量人才的真正需求。