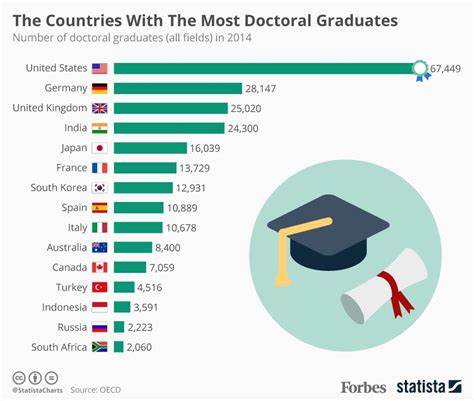

博士学位作为高等教育的最高学术荣誉,历来被视为专业领域深度研究和创新能力的象征。近几十年来,随着各国高等教育水平的普遍提升和科研需求的扩大,全球博士毕业生的数量持续攀升。特别是在中国、印度等发展中国家,博士毕业生成倍增长,显示出显著的扩张趋势。然而,博士学位的激增并未完全同步带来相应的学术职位增多,供需失衡正日益成为困扰全球高等教育和科研发展的严峻问题。博士毕业生超过学术岗位的现实不仅引发了社会就业压力,也促使教育机构和政策制定者重新审视博士教育的角色与目标。面对这一局面,探求全球究竟需要多少博士,成为学界及政府关心的焦点。

博士教育的初衷是培养具有独立科研能力和创新精神的高端人才,支持国家科技进步与产业升级。然而,当前博士培养规模的扩张与学术岗位的有限性之间存在天然矛盾。世界各地大学和研究机构常常无法为所有博士毕业生提供稳定的教研职位,一些毕业生甚至难以进入理想的职业轨道。根据最新研究,全球博士生毕业后进入学术岗位的比例普遍不足三分之一,剩余大部分面临在非学术领域寻求发展。除教职外,博士背景人才逐渐流向企业研发、政府机构、非营利组织及创业领域,反映出现代社会对博士技能多样化应用的需求。这样的转变提示我们,博士教育应跳出传统学术就业导向框架,更加注重多元职业路径的培养和技能拓展。

博士项目需要加强课程设置与职业规划指导,帮助学生提升跨领域能力,如项目管理、商业意识、数据分析以及沟通协调,适应复杂多变的劳动市场环境。在国家层面,合理控制博士招生规模,结合产业发展需求制定人才培养规划,有助于缓解供需紧张,同时促进博士毕业生的高质量就业。有些国家已经开始采取措施,通过调整资助政策、鼓励产学研结合、提升博士后和科研人员待遇,缓解博士人才过剩问题。社会整体对于博士人才的期望也在发生转变。公众与用人单位越来越关注博士生的实际能力和职业适应性,而不仅仅是学术成就。博士教育的价值需要以多维度标准进行衡量,发挥其在创新创业、社会服务以及新兴产业发展中的重要作用。

与此同时,博士毕业生自身也需积极自我定位,积极探索多元职业道路。技能培训、跨界学习及人际网络建设对博士群体尤为重要,能够帮助他们在竞争激烈的职场中找到合适位置。借助现有的职业平台和国际交流机会,博士毕业生不断拓宽视野,提升综合竞争力。不可忽视的是,博士生的心理健康与职业压力问题日益突出,学术岗位稀缺带来的不确定感对其成长造成一定影响。高校和社会应重视心理支持体系建设,提高博士生的抗压能力和适应能力,促进其身心健康。总结来看,博士人才的培养应以需求为导向,强调内涵发展和多样化路径。

全球并非一味扩大博士培养规模,而是要精准匹配学术和社会需求,打造高质量、有竞争力的博士人才供给体系。未来博士教育将逐步融合跨学科知识和应用技能,助力科技创新驱动的可持续发展。全球需要多少博士,不能单纯用数字衡量,更应结合经济社会发展战略和人才生态环境做出科学判断。博士人才作为知识密集型社会的关键力量,其培养质量和就业结构的优化,关系到国家创新能力的提升和社会和谐发展。只有建立更加灵活、多样且务实的博士教育体系,才能真正实现博士人才的高效配置,让更多优秀博士生在学术界、产业界乃至整个社会发挥最大价值。