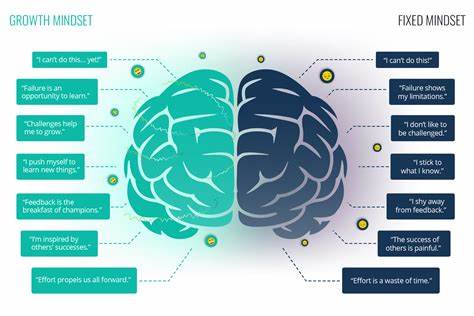

在现代教育和心理学领域中,成长心态(Growth Mindset)作为一种积极向上的思维模式,被广泛推崇为激发个人潜能和提升学习效果的重要工具。成长心态主张,人的能力并非固定不变,而通过努力和坚持可以不断提高。这一理念看似鼓舞人心,鼓励人们面对挑战时不轻言放弃,努力实现自我突破。然而,最近的研究开始揭示成长心态背后潜藏的复杂道德代价,特别是在将个人智力或表现上的困难简单归结为努力不够时所引发的问题。本文旨在深入探讨成长心态如何在实际应用中导致责任归咎的风险,以及这种归咎文化对个体和社会的潜在负面影响。 成长心态的核心理念鼓励我们相信,智力和能力可以通过持续的学习、练习和应对挑战不断增强。

这种观点打破了传统“固定心态”的束缚,后者认为智力是天赋的产物,难以因外界努力而改变。成长心态的推广无疑对教育改革产生了积极影响,使学生和成人更注重过程中的奋斗和自我提升,减少了对失败的恐惧。然而,当这种理念被片面理解和应用时,隐含的风险逐渐显现出来。 首先,成长心态在某些情况下会无意中强化了一种“努力=成功”的因果关系假设。换言之,当学生或个体在学业或能力发展上遭遇困境时,社会和教育系统容易将问题归结为该个体“没有足够努力”或“缺乏正确态度”。这一归因方式忽视了个体在认知资源、环境支持、心理健康及社会经济背景等方面的差异。

智力发展不仅仅是努力的结果,也深受遗传、情境以及外部环境的影响。若单纯强调个人责任,反而容易导致弱势群体被边缘化,陷入道德谴责的陷阱。 其次,这种归咎逻辑对个体的心理健康产生负面冲击。当人们被反复告知——只要努力就能成功,失败就是因为缺乏努力或者意志薄弱,失败者往往自我责备,甚至产生焦虑和抑郁情绪。特别是在教育压力极大的环境中,学生若无法达到预期目标,容易陷入自我否定的恶性循环,进而影响其长期的学习动力和心理韧性。成长心态在理论上应提供支持和希望,但当其变成“失败必须怪自己”的道德审判时,反而与其初衷背道而驰。

此外,从社会公平的角度来看,成长心态若被过度强调,将弱化教育和社会系统应承担的结构性责任。个体的成长和发展受限于多重因素,包括家庭背景、学校资源、社会阶层等。若忽视这些制度和环境因素,简单地将成功与失败视为个人道德和努力的结果,可能会掩盖并加剧社会不平等。教育资源分配不均,社会支持网络薄弱等问题不能通过对个体施加更多责备来解决。相反,社会和教育政策需关注调整公平性,创造有利于所有人发展的环境。 在实际应用中,教师和教育者需要警惕对成长心态理念的过度解读和片面实施。

成长心态并非万能钥匙,它不能作为衡量和评价学生成功与否的唯一标准。相反,更多关注个体的需求差异,识别其障碍,并提供定制化支持,才能更好地促进每个人的成长。教育理念应兼顾鼓励个体努力与承认外部环境影响,避免简单化的道德归咎。 同时,社会大众在接受成长心态相关信息时,也需要保持批判性思维。成长心态倡导的积极意义毋庸置疑,但理解其中的复杂性和限制性同样重要。避免将所有失败归咎于个人缺陷,是推动更公平教育体系和心理支持的重要前提。

只有在尊重个体差异、理解系统性障碍的基础上,成长心态的理念才能发挥其正面价值,而不被滥用或误用。 未来的研究和实践应致力于建立更加综合的心态理论,既包含成长心态的积极激励功能,也涵盖对失败和困难的多维度理解。心理学界和教育界应共同探索如何将这一理念与社会背景和个体实际需求结合,提出具体的政策建议和教育策略,避免陷入单一归因逻辑带来的道德风险。同时,培养教师、家长和学生的心理素养,帮助他们识别和应对失败中的多重因素,建立更健康、更有弹性的心态机制。 综上所述,成长心态虽然为个人发展提供了积极的视角,但其应用过程中隐藏的道德成本不容忽视。简单将智力上的困难归结为个人努力不足,不仅忽略了复杂多变的成因,也可能加剧个体的心理压力与社会不公。

深化对这一理念的理解,关注个体与环境的交互关系,才能实现真正促进学习与成长的目标。在倡导成长心态的道路上,必须警惕道德归咎的陷阱,推动更加包容、全面的理论与实践创新。经过理性的调整与完善,成长心态有望成为帮助更多人突破限制,实现潜能的重要助力,而非新的责备负担。