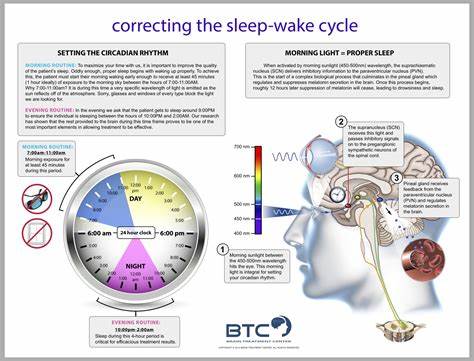

昼夜节律,也称为生物钟,是人体内调控生理和行为的内部时间机制,主要周期为24小时。它通过调节睡眠-觉醒循环、激素分泌、体温和代谢等过程,维持身体的稳态和平衡。大脑中的视交叉上核(SCN)作为主要的昼夜节律中枢,接收环境光线信号并向全身各组织发出时间信息。然而,现代生活方式、夜间照明、轮班工作和频繁时差旅行等因素,严重干扰了人体自然的昼夜节律,从而影响大脑功能和整体健康。昼夜节律紊乱会对认知能力、情绪调节和神经系统稳定性产生深远影响。睡眠质量下降是最常见的表现之一,睡眠不足或睡眠不规律削弱了记忆巩固和学习能力。

脑电波活动失衡使注意力降低,反应时间延长,导致工作和学习效率下降。除此之外,昼夜节律紊乱与抑郁症、焦虑症等心理健康问题密切相关。研究显示,慢性的昼夜节律失衡会扰乱神经递质的正常代谢,影响包括5-羟色胺、多巴胺和乙酰胆碱在内的神经化学物质的平衡,进而诱发情绪障碍。还有证据表明,昼夜节律紊乱增加神经退行性疾病的风险,如阿尔茨海默病和帕金森病。这些疾病的发病机制与炎症反应、氧化应激和神经细胞损伤紧密相关,而睡眠障碍加剧了这些病理过程。 昼夜节律还对免疫功能发挥重要调控作用。

昼夜节律失衡会导致免疫系统功能紊乱,增加慢性炎症的发生,进而对脑组织造成损伤。慢性炎症是多种神经精神疾病的重要致病因素,扰乱神经元的正常信号传导和新生能力。此外,内分泌系统也受到昼夜节律的影响。例如,皮质醇作为压力激素,其分泌遵循昼夜节律。紊乱会引起皮质醇水平的异常升高或降低,导致应激反应失调,损害神经系统的恢复与修复能力。现代社会普遍存在夜晚大量暴露于蓝光的情况,如手机、电脑屏幕等电子设备,抑制了褪黑素的分泌,扰乱了睡眠-觉醒周期。

褪黑素不仅参与促睡眠,还具有抗氧化和神经保护作用,其减少会使大脑更易受到自由基损伤。针对昼夜节律紊乱采取有效干预非常关键,包括保持规律作息时间、减少夜晚光照干扰、合理安排饮食和运动等均有助于重建健康的生物钟。一些研究还表明,适当暴露于早晨自然光可以帮助重置昼夜节律,促进大脑认知功能的恢复。医学领域针对昼夜节律失调的药物治疗亦在不断发展,如褪黑素补充剂和时间限制性进食等方法在改善睡眠和代谢方面表现出积极效果。昼夜节律的稳定不仅对个体的精神健康和生活质量至关重要,也具有重要的公共卫生意义。随着社会节奏加快,更多人群面临昼夜节律紊乱的风险,增加了神经精神疾病和慢性病的负担。

因此,提高全社会对昼夜节律健康的认知,加强早期干预和预防显得尤为重要。综上所述,昼夜节律的紊乱不仅影响睡眠,更波及大脑的多个功能层面,诱发多种神经精神疾病和慢性疾病。对昼夜节律机制的深入研究及其在生活中的合理应用,将为维护大脑健康和提升整体生活质量提供有力支持。通过改善生活习惯、优化光照环境以及适时的医学干预,能够有效减缓昼夜节律紊乱对大脑功能的负面影响,实现健康长寿和身心和谐。