随着软件复杂度的不断增加,内存安全问题成为影响程序稳定性和安全性的核心因素。内存漏洞不仅会导致程序崩溃,还可能被恶意攻击者利用,带来严重的安全风险。因此,选择和实施合适的内存安全技术对开发者来说尤为重要。本文将围绕内存安全的基本概念、常见威胁类型以及主流的内存安全技术展开,助力开发者构建更加健壮和安全的软件系统。首先,了解内存安全的基本概念是必不可少的。内存安全指的是避免程序在运行过程中发生未经授权的内存访问,防止出现越界访问、悬挂指针、内存泄露等问题。

缺乏内存安全的程序容易出现未定义行为,给系统带来不稳定因素。最常见的内存安全威胁包括缓冲区溢出、格式化字符串漏洞、释放后使用、双重释放以及堆喷射等。这些漏洞通常被黑客利用来执行任意代码、提升权限或窃取敏感信息。为此,内存安全技术应运而生,旨在减轻或消除这些安全风险。传统的静态检测工具可以在编译阶段检测出潜在内存访问错误,比如数组越界和未初始化内存使用。静态分析通过扫描代码源文件识别缺陷,但可能存在误报或漏报的情况,需要结合其他方法进行验证。

动态检测技术则在程序运行时监控内存行为。比如使用地址消毒器(Address Sanitizer)、内存消毒器(Memory Sanitizer)等工具,它们可以捕获非法内存访问并提供详细的错误信息,方便开发者定位问题。动态检测往往对程序性能有一定影响,需要在测试环境中充分利用。此外,现代编程语言在设计时也增强了内存安全性。Rust语言以其所有权模型和借用检查器自带内存安全保障,避免了悬挂指针和数据竞态问题。Swift语言则通过自动引用计数管理内存生命周期,降低内存泄漏风险。

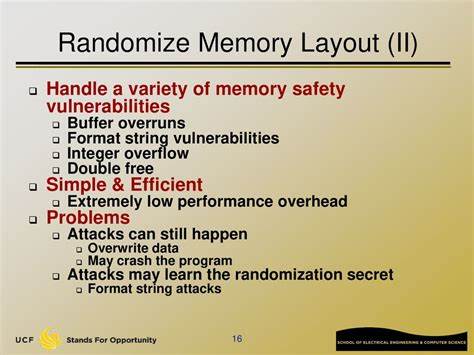

选择合适的语言和工具是提升内存安全的重要一环。在操作系统层面,强化的内存保护机制也是内存安全的基石。地址空间布局随机化(ASLR)通过随机化内存地址分布,增加攻击者定位内存布局的难度。数据执行保护(DEP)禁止数据区域执行代码,从根本上阻止缓冲区溢出攻击的代码执行。结合硬件辅助的安全功能,例如Intel的执行禁止位(EAB),能够显著增强防御能力。在软件设计层面,采用安全编码规范和设计模式同样关键。

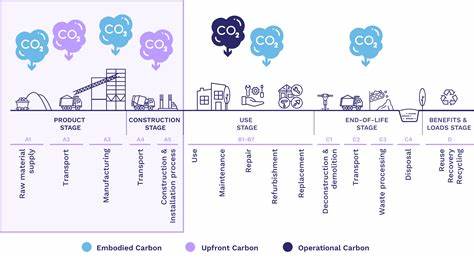

比如避免使用不安全的函数、增加边界检查、合理管理内存分配与释放,能够最大程度降低出错概率。代码审查和安全测试过程中应涵盖内存安全相关内容,确保问题被及时发现和解决。随着云计算和物联网的发展,内存安全问题更加复杂多变。大规模分布式系统和嵌入式设备资源有限,内存管理更加精细且易出错。针对不同应用场景,应选用适合的内存安全技术,并制定完善的维护策略。同时,持续更新和学习最新的安全研究成果,使防御措施与时俱进。

总之,内存安全是软件安全生态的重要组成部分。结合静态和动态检测、多语言特性、操作系统保障以及安全编码实践,开发者能够系统地构筑起一道坚实的防线。只有真正理解各种内存安全技术的优势和限制,才能在复杂的软件环境中游刃有余,保障程序稳定高效地运行。未来,随着人工智能和自动化工具的引入,内存安全技术将更加智能化,为开发者提供更加精准、高效的安全保障。持续关注这一领域的发展,将成为每一位软件从业者的必修课。