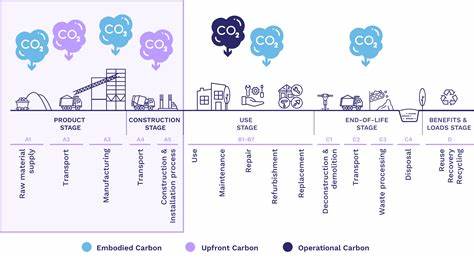

在当今全球气候变化日益严峻的背景下,建筑行业作为碳排放的重要来源,正面临前所未有的转型压力。根据统计,建筑材料的生产与运输过程约占全球温室气体排放总量的11%。这一数据凸显了我们必须关注建筑“隐含碳排放”(Embodied Carbon)的迫切需求。然而,促进隐含碳数据的有效沟通和协作,却遇到了显著的障碍,核心原因在于多方利益相关者对建筑物的理解和关注角度迥异。要实现真正意义上的绿色建筑,包装和传递这部分数据的“翻译层”显得尤为关键。建筑项目通常涉及建筑师、承包商、制造商、房地产开发商以及投资者等多方参与者,每一方都拥有自己独特的工作流与数据处理方式。

在这种环境下,一栋建筑物往往被不同角色的人从完全不同的角度“看待”。房地产开发商关注的是财务模型和投资回报率,建筑师则注重设计效果和空间利用,承包商聚焦于施工细节和工期管理,制造商关注产品规格和性能参数,而投资者则关心长期资产价值及其环境影响数据。正是这种对同一建筑但截然不同的“视角”产生了信息孤岛效应,造成了数据的碎片化和不可共享。尤其是在隐含碳排放的测量与管理上,这种分歧成为极大的挑战。隐含碳数据并不像运营碳排放数据那样易于获取和理解。运营碳数据通常来源于能源使用账单等标准化文件,便于不同利益方直接读取和分析。

而隐含碳涉及建筑材料的复杂组成与施工过程,数据格式多样且专业性强,不同岗位的专业人才甚至需要花费大量时间才能互相理解对方的复杂数据。这种障碍直接导致了可持续建筑的数据难以准确传递,持续监控和改进受限,令绿色建筑的推广步履维艰。如何打破这些信息壁垒,成为行业共识。答案在于构建一个“翻译层”——一种技术与流程相结合的中介机制,能够将隐含碳复杂的数据和专业术语,转换成多方均可理解和利用的通用“语言”。这一层不仅仅是简单的数据格式转换,更是一种智能解读和简化的技术支持,旨在帮助非专业人士快速把握建筑碳足迹的本质。现今,以Tangible为代表的创新企业正致力于研发这类技术平台,他们通过集成先进的材料数据库、自动化数据提取及算法分析,打造用户友好的界面,令建筑师、业主和投资者都可轻松访问并理解材料的碳影响。

借助这些平台,房地产开发商无需掌握复杂建筑软件,也能轻松看懂建筑设计中的碳足迹;建筑师和承包商可以共享更透明的标准化数据,减少误解和重复劳动;制造商则能有效展示其产品的环境性能优势,推动市场优胜劣汰。更重要的是,这推动全行业知识共享和协作,从根本上改变了传统信息孤岛的局面。数字化和智能化的“翻译层”高效连接了分散在各个环节的专业知识与数据,使得可持续设计不仅成为理想,更具备可实现的操作路径。协作的边界被有效打破,环境责任被清晰量化和传递。面对气候危机,时间紧迫,建筑行业迫切需要这套新机制来保证所有参与者能够高效携手,共同推动绿色变革。虽然依然存在挑战,如数据标准的不统一、市场采纳的障碍以及技术持续优化的需求,但“翻译层”的探索已彰显其变革潜力。

未来,随着更多数据驱动的创新工具的普及与应用,隐含碳的数据采集、分析和沟通将更加便捷和精准,助力建筑领域实现真正的低碳转型。扩大这些技术的应用范围,不仅关乎企业的可持续竞争力,更是实现全球气候目标的重要步骤。综上所述,隐含碳排放作为建筑业碳足迹的重要组成部分,其数据的复杂性要求我们建立一套能够跨越专业壁垒和行业分歧的“翻译层”。这一机制不仅解决了信息鸿沟问题,还促进了全链条的透明协作,是未来绿色建筑和碳中和战略不可或缺的一环。只有实现多方数据的有效传递与共识,才能推动建筑行业真正实现环境、经济和社会效益的全面统一,助力人类迈向可持续发展的美好未来。