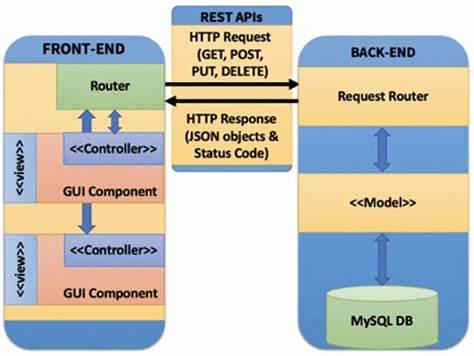

近年来,随着技术的不断进步,前端与后端的交互方式也在不断演变。传统的图形用户界面(GUI)通过RESTful API与后端进行沟通,已经成为软件开发中最常见的模式之一。然而,随着多方格协议(MCP,Multiple Communication Protocol)的出现,许多人开始思考MCP是否会取代GUI,成为未来人机交互的主流方式。本文将围绕这一话题进行深入探讨,分析MCP与传统GUI结合RESTful API的关系、优缺点,以及它们在实际应用中可能面临的挑战和机遇。 首先,有必要了解MCP的本质和作用。MCP本身是一种API协议,旨在优化多样化通信方式下的数据传输和交互。

其优势在于能够支持多种消息格式和通信方法,增强系统的灵活性与扩展能力。与此相比,GUI是用户与系统之间的视觉交互层,通过按钮、菜单、输入框等组件实现对后端API的调用。可以说,MCP和GUI并不完全在同一个层面上竞争,而是各自发挥着不同的功能。 从技术的角度来看,MCP并不能取代GUI,因为MCP本身不是面向用户的界面,而是一种规范化的后端交互协议。用户仍然需要通过某种形式的界面来输入命令、查看反馈和操作系统。换言之,无论是传统Web界面还是基于命令行的交互,都会基于某种通信协议与后端连接,而MCP正是这样的一种协议选项。

它能够改进数据的传输效率和交互体验,但不会直接决定用户接触系统的方式。 很多业内人士指出,当前问题并不在于MCP存在与否,而在于后端API与前端展示之间的映射关系。API一般负责数据的存取和操作,但如何将复杂的业务逻辑转化为用户易于理解和操作的界面,是设计师和开发者共同面对的挑战。一个优秀的应用需要梳理用户意图,处理大量状态信息,准确调用相应API,并根据返回结果动态更新界面表现。这其中蕴含了大量人类经验与专业知识,简单通过MCP协议并不能自动解决这些问题。 此外,尝试让大语言模型(LLM)等人工智能自动推断调用哪些API,虽然在理论上听起来充满想象空间,但在实际操作中需要非常谨慎。

因为对API的调用不仅要精确,而且需要考虑业务规则、用户权限、异常处理等多方面因素,盲目依赖AI生成指令容易导致系统失控或错误频发。因此,在MCP的应用场景中,如何结合人工智能技术与人类设计智慧也是未来必须重点攻克的难题。 纵观行业现状,某些垂直领域的专属应用正在展示封闭式循环检索生成(RAG)技术的巨大潜力。比如Cursor这类完全整合了RAG概念和数据的应用程序,通过深度理解领域数据并智能调整界面,极大提高了用户体验和操作效率。此类应用构筑的核心竞争壁垒在于其对数据的专业理解和对用户需求的精准把控,这种能力短期内难以被通用的MCP协议或通用GUI形式替代。 在内部报告和数据分析工具领域,一些开发者表示,基于MCP构建的交互方式能够提高灵活性和效率,减少对专属界面的过度依赖。

对于那些可以归结为“带前端的CSV数据展示”类型的应用,采用MCP优先的设计思路或许更具成本和效率优势。但这并不意味着完全摒弃GUI,相反是根据具体使用场景和需求灵活选择合适的交互方式。 与此同时,还有声音指出,MCP作为一种技术协议,可能会像企业级单点登录(SSO)那样,被大型企业纳入商业合同体系,限制其普及和开放程度。这种趋势意味着大众用户依然依赖传统的GUI操作,MCP更多存在于企业内部的流程优化和系统集成中。由此,GUI短期内仍将作为最直接、最易接受的人机交互界面继续存在。 整体来看,MCP的发展为软件架构设计提供了更多的选择和灵活性,但它本身难以完全替代传统GUI的角色。

未来技术演进的关键在于如何在保持API调用效率的同时,提升界面与用户意图之间的匹配度,从而实现更为智能和直观的操作体验。这需要开发者、设计师与AI技术的多方协同,构建更加智能的“中间层”,而不是单纯依赖某一种协议或界面形态。 总而言之,MCP不会直接替代通过RESTful API与后端交互的GUI,而是作为一种补充和优化手段存在。它支持更多样化的数据传输和处理方式,但用户最终的操作体验依然依赖于精心设计的界面和智能的业务逻辑对接。随着垂直领域应用的崛起和人工智能技术的进步,未来的人机交互形式必然更加多元与智能,但人类对界面友好性和直观性的追求将永远存在。 在软件开发的道路上,技术的变革总是带来新的可能性,而不是简单的取代。

理解MCP与GUI的关系,有助于开发者和企业更好地规划系统架构,打造更适应未来需求的应用。探索MCP与传统GUI的最佳结合点,将成为实现高效人机交互体验的重要方向。这不仅关乎技术实现,更是提升用户满意度和业务成功的关键所在。未来,随着技术和市场的进一步成熟,或许会看到MCP与GUI之间形成一种共生、多层次的协作模式,共同推动数字化体验向更高层次跃升。