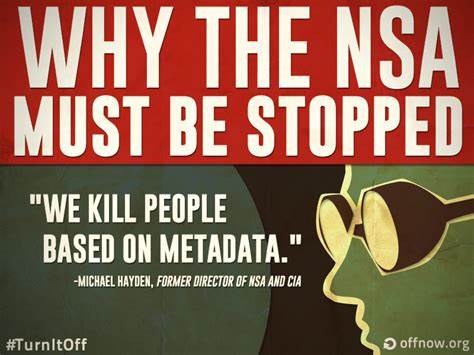

随着信息时代的到来,数据成为现代社会运转的核心资源。无论是个人通讯、网络行为还是社交活动,都在不断产生大量数据。许多人以为只有内容数据才具备价值,但元数据,即关于通信的时间、对象、频率等信息,同样蕴藏着巨大的信息力量。正是基于这种认识,国家安全局(NSA)等情报机构在实施反恐和国家安全使命时,越来越依赖于对元数据的收集与分析。2014年,一场关于国家安全机构利用元数据进行“定点清除”行动的话题引发了广泛关注。前中情局和国家安全局负责人公开表示,“我们基于元数据杀人”,这句话震惊世人,也开启了有关隐私权、政府权力和技术宽泛应用的激烈讨论。

元数据的力量远远超出了人们的想象。通过追踪电话号码的拨打时间、持续时长及彼此之间的联系方式,可以还原出一个人的社交网络、生活习惯甚至思想倾向。技术手段的进步让解析海量元数据变得高效而精准,这使得情报机构可以在没有通话内容的情况下,监控并锁定潜在威胁目标。NSA法律顾问斯图尔特·贝克曾明确指出,“元数据绝对能告诉你某人的全部生活,如果掌握足够的元数据,根本不需要内容信息。”这种观点得到了众多安全专家的认可。尽管针对恐怖分子或国家安全威胁的打击理应被理解和支持,但基于元数据的监控及致命行动方案引发了人权和法律层面的巨大争议。

元数据侦查的一个核心问题是它极易侵入个人隐私和自由。元数据看似无害,但它所展现的行为模式反映了个人社交结构、经济状况甚至政治倾向。这种监视模式极具包容性和隐蔽性,普通民众难以察觉自己的生活被全方位记录和分析。更令人担忧的是,政府基于元数据采取杀伤措施时往往缺乏透明度,也极少对外公开行动和决策依据。这不禁令人质疑,在技术监控与法治伦理之间,应如何划定清晰界限。2013年,美国国家安全局规模空前的数据收集中心在犹他州布拉弗代尔正式投入使用。

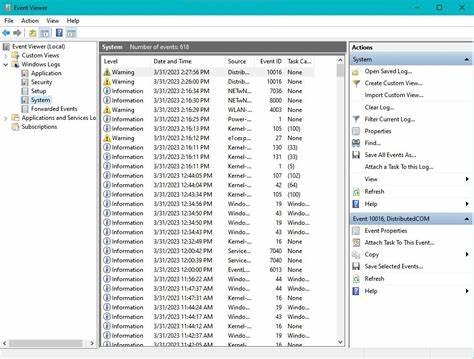

该设施拥有1亿GB级别的存储能力,专门用于长期保存和分析电话通信及互联网元数据。这种海量数据的积累,正是NSA能够快速精准定位目标的底层基础。2014年以后,伴随前NSA承包商爱德华·斯诺登的大规模泄密,NSA及其监控项目遭受空前曝光和批判。公众开始关心在反恐框架下,隐私权与国家安全权力的平衡如何实现。美国国会随即展开一系列改革措施,最具代表性的就是《美国自由法案》(USA Freedom Act),它由两党议员联合推动,旨在限制NSA对美国人电话元数据的收集权限,并增强国会和公众的监督功能。该法案的通过表明,对于元数据监控的社会关注和法律界限正在发生转变。

虽然法律改革取得一定进展,但许多分析人士仍然担心,这仅仅是NSA庞大监控机制的冰山一角。技术进步和大数据革命带来的信息优势使得情报机构拥有前所未有的监控能力,即便是封闭式的法律限制,也难以完全遏制其扩张。基于元数据杀戮的现象引发的伦理争辩更是复杂深刻。国家安全机构在全球范围内使用无人机和特种部队针对疑似恐怖分子实施“定点清除”,其行动正确性、合法性和道德性均备受质疑。批评声音指出,当杀人决策仅依据算法和元数据分析时,极有可能导致误判和无辜人员伤亡,且缺乏必要的司法审查程序。这种情形本质上反映了现代战争与技术手段的转型,尤其是无人作战技术和大数据情报的深度结合。

面对此类挑战,社会需要建立更加透明、合法、公正的信息监控体系以及更加严格的技术应用伦理规范。这不仅关乎国家安全,更涉及公民基本人权及价值观念的保障。充分理解元数据的真正含义及其潜力,是公众与立法者制定合理政策的前提。值得注意的是,元数据监控并非单一国家的专利。随着全球信息化进程加快,许多国家都在积极推进相关监控项目,涉事对象范围涵盖恐怖嫌疑人、犯罪分子乃至普通公民。这种情形下,国际法律合作和隐私保护机制的建构显得尤为重要。

面向未来,如何在防范安全风险和维护公民自由间取得动态平衡,将是信息社会最重要的议题之一。基于元数据的杀戮行为,提醒我们技术工具本身无善恶之分,关键在于使用它们的目的与规则。通过立法监督、公众参与、技术透明度等多维度努力,可以趋利避害,建设负责任的信息生态。我国和全球学者应加紧对元数据技术和相关政策的研究,推动构建以人为本且适应时代发展的治理体系。总结来看,元数据已成为国家安全领域不可替代的战略资源。其在反恐、情报分析中的广泛运用,既提升了国家防护能力,也带来了严峻的隐私和伦理风险。

在数字化浪潮不可逆转的今天,只有通过持续对话与改革,才能确保科技进步造福社会,而非成为侵犯自由的工具。社会各界须共同努力,维护法律尊严,尊重个人权利,实现安全与自由的和谐统一。