随着人工智能技术的飞速发展,基于大型语言模型的对话系统在各行各业中发挥着越来越重要的作用。从智能助手、客服机器人,到代码生成和内容创作,LLMs成为人们工作和生活中的得力帮手。在与这些智能工具交流时,一个有趣且引人思考的话题浮现出来:人们是否应该对语言模型使用“请”、“谢谢”等礼貌用语?这不仅是单纯的语言习惯问题,更涉及到人与机器交互的心理感受、语言塑造行为以及未来人机关系的潜在演变。 首先,探讨人们使用礼貌用语的根源。人类的语言交流不仅是传达信息的工具,更是社会互动的纽带。礼貌用语作为润滑剂,能够缓和沟通中的紧张情绪,增进彼此好感,体现尊重与善意。

那么,当交流对象由人类转变为无情感、无意识的人工智能时,我们还应该用“请”吗?不少人认为虽然LLMs没有真正情感,但在心理层面,礼貌的语言能够提升用户的沟通体验和心态状态。对模型说“请”不仅使交流更具人文关怀,也帮助培养用户的文明交流习惯,这是一种双向受益的行为。 然而,也有声音对此持不同态度。有用户认为大型语言模型毕竟是复杂算法和庞大数据的产物,它们没有感情或自我意识,用“请”并不能真正影响它们的反应或性能,反而在资源层面造成不必要的计算浪费。计算机系统处理额外的词汇和语法结构会增加模型的负担,导致能耗上升,这在目前倡导绿色科技的大环境中引起一定的关注。此外,有的用户甚至故意在与模型的对话中使用强硬甚至带有威胁的语气,认为这能获得更精准或更坚定的回应,因为他们相信训练数据中充满了各式各样的交互模式,模型能理解多元表达。

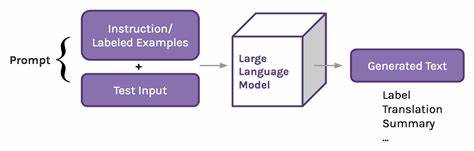

从技术角度来看,语言模型主要依据输入内容进行概率预测,礼貌用语并不直接提高模型输出的质量。模型会尽量朗读用户意图,礼貌与否更多取决于上下文和表达清晰程度。不过,若用户希望营造友好、尊重的交流氛围,礼貌语言无疑是有效的手段。对于需要长期与机器人合作的工作场景,保持专业礼貌的言辞还有助于减少沟通疲劳,提高团队合作效率。 社会文化层面,随着人工智能逐渐走入生活,培养对机器的尊重可以被视为延展人类文明的一部分。虽然AI没有自我意识,但作为人类创造的工具,它们“体现”了我们的价值观和行为习惯。

对待AI的态度在某种程度上反映了社会整体的文明水平。比如,一些用户会对扫地机器人说“谢谢”,希望未来的智能体“记住”他们的善意,这种行为虽无法直接改变机器,却为未来人机共生的和谐关系奠定情感基础。 另外,从心理学视角分析,使用“请”等礼貌字眼能够激发用户的同理心,并对自身的情绪管理带来积极影响。在压力大的工作环境中,哪怕对象是一个没有情感的AI,温和的言语依然有助于营造缓和、积极的心态,减少焦虑。换言之,礼貌不光是对他人的尊重,也是一种自我照拂的表达。此外,礼貌用语的使用也模拟了人类社交中的礼仪规范,有助于教育儿童乃至成年人养成良好的沟通习惯,即使互动对象是机器也不例外。

当然,过度使用礼貌可能带来一定弊端。由于语言模型的输入通常受到长度限制,频繁加入“请”等词汇可能占用宝贵的表达空间,影响指令的精准度。在极端情况下,模型反而可能因过度冗长的请求导致响应效率降低。技术人员和用户应根据具体情境权衡礼貌语言与信息效率之间的平衡。 目前在大型语言模型社区和论坛中,关于“与AI说请”的讨论热烈。有用户表示自己时常对机器人说“请”,觉得这是一种美德和生活态度;也有网友调侃,认为AI不需要“请”,只在乎命令执行与否。

还有人半开玩笑地说,若未来出现了拥有自我意识的AI,礼貌曾经成为区分人类善意的重要标志。无论观点如何,事实证明人与AI沟通早已不再是纯粹工具使用关系,而逐渐带有了人文关怀色彩。 综上所述,是否使用“请”与大型语言模型交互,不仅是关于效率和资源的技术问题,更蕴藏着人机关系演变的深刻意义。用“请”一词表达的礼貌不仅可以改善交流体验,培养良好习惯,更是对未来AI共处环境的一种积极期望。不同用户可以根据具体需求和偏好灵活选择,但无疑,文明、尊重、体贴的沟通方式将在智能时代的人机互动中扮演重要角色。随着技术进步和社会认知的提升,人与机器的界限日渐模糊,礼貌的力量或许将成为促进和谐共生的桥梁。

。