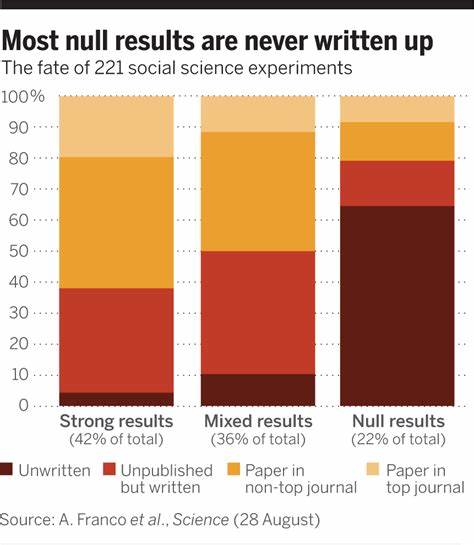

在科学研究领域,空结果(null results)指的是实验或研究未能发现预期的显著效果或关联的情况。尽管空结果往往被视为科学探索的重要组成部分,能够帮助科学家避免重复陷入相同错误并校正理论方向,但现实中科研人员却普遍面临将空结果发表的困难。空结果的发表不仅关系到科学研究的透明度、公正性,也对科研生态系统的健康发展起着关键作用。本文将深入分析科研人员为何重视空结果却难以发表背后存在的诸多挑战,并探讨推动空结果发表的可能策略。科研人员对空结果的认知持续提升近年来,越来越多的科学家认识到单纯发表正向结果可能导致研究偏见,进而产生“发表偏倚”(publication bias)。发表偏倚使得正向结果在文献中被过度强调,而空结果被忽视甚至遗忘,造成科学认知的不完整。

此种偏倚不仅影响研究的再现性和可信度,也延缓了科学进步。因而,科研人员开始更加重视空结果的价值,主张将这一部分研究数据系统性地纳入学术讨论。调查显示,绝大多数科研工作者认同空结果能为同行提供重要参考,有助于优化实验设计和修正研究假设,同时避免资源浪费。但尽管有这一共识,科研人员在实际操作中仍面临诸多发表障碍。空结果发表的主要障碍与挑战首先,科研评价体系仍然偏重正向创新成果。许多学术机构和基金委员会在评估研究人员工作时,更倾向于考察竞赛性强、影响力高的成果,这往往集中在突破性发现或显著正向结果。

相较之下,空结果因其“无效”或“不成功”的表象,难以为研究者加分,甚至可能被误解为能力欠缺,从而引发声誉担忧。其次,科学期刊的发表偏好也影响空结果的传播。主要期刊通常追求精彩、新颖和洞察深刻的论文,对于空结果通常有更高的拒稿率。此外,缺乏专门接收空结果或者负结果的科研刊物,致使空结果发表缺少专属渠道。再者,科研人员自身也存在发表空结果的顾虑。担心空结果被解读为失败,影响职业发展;忧虑时间和精力投入难以获得相应回报;或缺乏分享空结果的意识和培训,导致相关数据未及时整理和公开。

此外,科研文化本身也存在障碍。在部分学科领域,强调积极成果的文化根深蒂固,弱化了对于负面或无显著发现研究的重视,减少了研究者勇于分享空结果的动力。推动空结果发表的需求和可能对策随着对科研质量和开放科学的关注不断增强,社会各界开始呼吁改善空结果发表的环境以促进科研进步。提升科研评价体系的多元化是一条重要路径。在评价研究人员时,除了考量论文数量和影响因子,更应注重研究透明度、数据共享及负面结果的贡献,鼓励科学家真实全面地报告研究过程和结果。科学期刊也应积极拓展接纳空结果的渠道。

设立专门发表空结果或复制研究的专区,采用开放获取模式降低传播门槛,有助于积累更多负面或中性数据,丰富学科知识体系。此外,资助机构可设立专项资金支持空结果研究的整理与发表,减轻科研人员的后顾之忧。科研教育和文化转变亦不可忽视。通过培训提升研究者对空结果的认识和发表能力,破除对空结果的负面刻板印象,推动建立公平、包容的学术氛围。此外,科研团体和协作网络可以发挥作用,搭建空结果数据和研究分享平台,促进跨学科交流和知识共享。空结果发表的推进不仅需要科研界内在机制的优化,也需社会各方的共同努力。

研究透明度提升了,科学成果的累积将更为扎实和可信,科学进步的步伐也将更加稳健。总结来看,科学界普遍认识到空结果在推动研究透明性和避免重复探索中的价值,但发表空结果依然受到科研评价体系偏向、期刊出版机制、文化观念和个人心理等多重因素影响。破解这些挑战,需强化科研评价机制改革、拓展空结果发表渠道、加大资助支持力度以及转变科研文化等多方面协同合作。只有这样,科学研究才能变得更加完整、公正和高效,实现真正意义上的知识积累和创新推动。未来,随着开放科学运动的深入和科研生态的逐步变革,空结果的价值将获得更多认可,科研人员也能更自由地分享真实而全面的研究成果,促进全球科学共同体的持续健康发展。