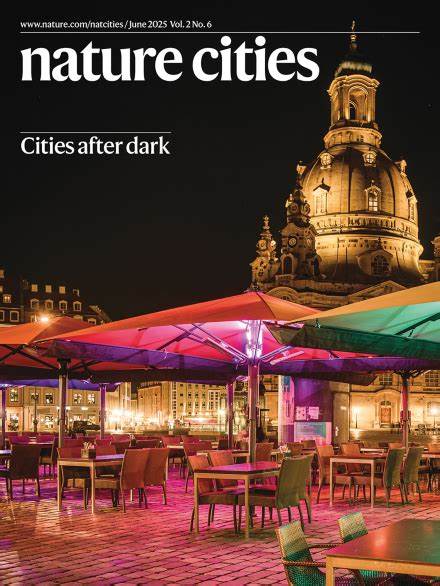

随着城市化进程的加快,夜间亮起的灯光成为现代城市一道独特的风景线。透过卫星的视角,地球夜空中点缀的城市灯火早已成为人们认识和研究城市环境的重要依据。然而,尽管这些夜灯图像广为人知,我们对城市灯光的具体来源、性质和影响认知却仍然有限。多年来,传统的研究依赖街灯等公共照明数据,但这种单一视角难以描绘出真正复杂和多样的城市照明现状。为了解决这一知识空白,一场源自德国的创新公民科学项目引起广泛关注,它将普通市民变为环境光污染调查的积极参与者,从根源上照亮了城市夜灯的本质。由“Team Nachtlichter”发起的“Nachtlichter”手机应用,正是这一变革的核心工具。

通过这款应用,数百名志愿者在2021年秋季投入到德国及周边地区的现场灯光观察中,累计覆盖22平方公里范围,识别和分类超过23万盏不同类型的灯光。该项目不仅揭示了人工光源的数量和种类,更将地面实际灯源和卫星夜光辐射数据建立了定量联系,为研究和管理带来了崭新视角。从卫星上观测到的辐射数据虽然能够展示灯光的宏观分布,但难以区分具体灯光类型,比如是街灯、广告牌还是私人住宅窗户。夜间灯光的产生远比想象的复杂,除了公共街道照明,广告灯箱、商业橱窗、装饰性灯光以及私人住宅窗户灯光在城市中心甚至占据了更大比例。项目数据显示,在德国城市中心,出于广告和美观目的的灯光总数超过了街道照明,这一点颠覆了过去“街灯主导夜间光污染”的传统认知。与此同时,研究估计德国境内至少有7800万盏灯光在子夜时分依旧亮着,这一数量远超街灯总量,表明减少光污染潜力巨大。

该项目还针对灯光的遮挡、颜色和亮度进行了细致分析。超过半数的街灯系统已装配完全遮光罩,防止向天空溢散光线,但建筑物外墙上的灯具遮挡性明显不足,不少泛光灯完全未遮挡,导致光线无序溢出,加剧光污染。这些数据为政策制定者提供了明确的目标,例如推动街灯遮挡完善和抑制建筑广告灯具的无序使用。研究也分析了不同城市区域的照明特点,发现相比市中心的连续城市肌理,郊区和小城镇更偏好使用庭院装饰灯和门牌灯等。此外,光源的颜色差异明显,街灯多以橙色为主,而商业和装饰灯光多为白光。这些差异影响到夜空光谱分布及生态系统的响应。

值得注意的是,项目不仅关注灯光的数量,还考察了灯光随时间的变化规律。多次观察表明,晚间私家窗户灯及商业标识灯随着深夜逐渐熄灭,而街灯往往保持亮起。此时段的灯光变迁对卫星数据分析和夜间生态影响评估意义重大。公民科学的参与使得数据采集更具规模和灵活性,突破了传统研究的时间和空间限制。通过标准化的在线培训,参与者能统一分类标准,确保数据质量。同时,项目还结合了地理信息系统和卫星夜光成像数据,使得地面观测和空间遥感数据实现有机融合,提升了分析的精确度和应用价值。

环境、生态及公共健康领域对人工光源的研究日益重视,而“Nachtlichter”项目的结果进一步印证了灯光对生态链的深远影响。夜间灯光不仅吸引鸟类迁徙停留,导致致命事故,也改变了昆虫、植物等多种生物的自然行为及生理过程。光污染的生态隐患迫使政策层面展开紧急行动,以实现节能减排与生态保护的双赢。项目建议的灯光管理策略强调多样化措施的结合,包括提升街灯和建筑灯具遮挡效果,推广智能照明技术,如运动传感器和定时开关,合理控制广告灯光使用时间,以及鼓励居民夜间合理遮挡窗户灯光等。德国以及法国等国家已经开始试点相关法规要求,如广告灯光限时关闭和建筑物非工作时间内灯光关闭规定,获得积极反馈。通过后续监测与公民参与,政策的实施效果能够被有效评估和调整。

随着智能城市建设的推进,照明控制技术将更趋精准和节能,为减少城市夜光污染开辟新途径。未来更高分辨率和多时段的卫星遥感技术的应用,将进一步提升对城市夜灯的监测和分析能力,辅助制定更具针对性的环保政策。同时,继续利用公民科学模式,激发公众对光污染问题的关注和行动,也有助于推动社会共治和环境意识的提升。尽管“Nachtlichter”项目已取得突破,仍存在一定局限性,如建筑物高层区域灯光统计不足、不同文化和语言区域的推广难度等,但其方法论和成果为全球城市光污染治理提供了宝贵借鉴。总结而言,公民科学让城市灯光的真实面貌得以清晰呈现,为科学研究和环境治理提供了坚实基础,开启了一条人与自然和谐共生的光明道路。通过全民参与和技术创新的结合,未来的城市夜晚可以更美丽、更环保、更健康。

。