在我们的日常生活和社会发展中,创造与破坏的关系始终存在着一种鲜明的对比。无论是艺术创作、科技创新还是社会建设,创造都需要付出大量时间、精力和智慧,而破坏却往往显得轻而易举。这种创造与毁灭之间的非对称性,揭示了人类文明进步历程中的脆弱性,也反映出现代社会在信息传播、政治和经济领域面临的诸多挑战。 从最简单的例子说起,两个孩子用木块搭建一个城市模型。他们小心翼翼地将每一块木块叠放在一起,耐心而细致地完成每一个步骤。创造的过程需要协调、合作和连续的努力,而一名男孩走进来,仅仅用手拿掉基础上的一块木块,整个模型顷刻间坍塌。

这个日常的场景生动呈现了创造与毁灭之间的本质差异。 创造不仅需要技巧和专业知识,更需要时间积累和共识的建立。一个体系、一个结构、甚至一个理念,如果是通过集体的智慧和合作完成的,其稳定性在于每一个组成部分的默契配合。然而,哪怕是一点点破坏,也足以使整个体系失效。正如建筑中的拱桥一样,拱顶的关键石头牢固地锁住整个结构,一旦去掉任意一块楔石,拱桥便会坍塌。这种依赖于每一点细节的稳定结构,诉说着创造的脆弱与破坏的轻易。

在权力的运用中,同样存在这种非对称性。建设性的权力需要有远见和责任感,推动社会向更美好的方向发展。然而,破坏性的权力可能来自无知、嫉妒或纯粹的征服欲。这种破坏行为虽不需要多大的成本,却能迅速瓦解别人辛苦建立的成果。由此,我们可以理解为何在政治、经济甚至文化领域,破坏者常常占据优势,即使他们缺乏实际的建设力。 信息时代的到来使得这种非对称性更加明显。

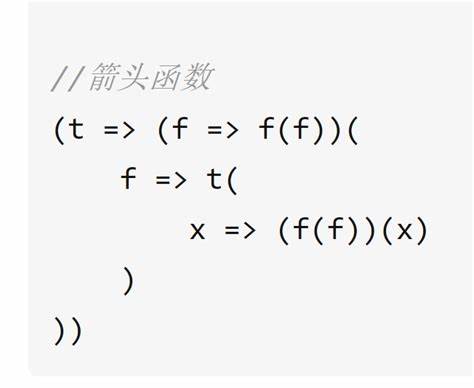

信息的传播速度和广度是前所未有的,但虚假信息的产生与传播却远比纠正或辨别这些信息来得容易。正如“布兰德利尼法则”(Brandolini’s Law)所言,驳斥一条谬误所需的努力通常是制造这条谬误的十倍。这种信息上的不对称,使得社会在认知和决策上面临巨大挑战,也助长了政治极化和社会分裂。 当我们观察全球政治环境时,这种创造与毁灭的非对称现象尤为显著。许多政策制定者和团体更愿意采取激进手段推翻现有的体系,而非投入资源和心力去构建可持续、包容的发展模式。对历史的美化和对现实的否定,导致了缺乏建设性的未来愿景。

相反,这种零和游戏思维下的破坏理念只会带来资源的恶性循环和社会的撕裂。 经济领域中,技术创新和产业升级需要庞大的资金和长期的努力,而金融危机和经济衰退往往由少数环节的失误或政策失衡引发。货币体系的波动、市场泡沫的破裂以及财富的不公平分配,都在无形中放大了破坏力。随着中央银行大规模干预市场、量化宽松政策的实施,以及市场机制的扭曲,经济体系的稳定性正面临前所未有的风险。资金流动的复杂性和透明度不足,加剧了社会财富集中和垄断现象,进一步削弱了社会的整体竞争力和创新能力。 此外,文化和社会价值观的变迁也在推动着创造与破坏的动态演变。

传统观念与现代思想的碰撞,带来了理念上的冲突与融合。在某种程度上,反对现状的激烈情绪促进了新的思想诞生,然而这种激烈的破坏性反抗,若缺乏建设性的替代方案,终究难以带来长久的进步。 面对这种非对称的现状,我们需要建立起对创造力的尊重和保护。教育体系应着重培养协调合作的能力和长远规划的思维,使下一代懂得珍惜和延续已有的成果。同时,媒体和公共讨论平台需要强化对事实的监督和澄清力度,阻止虚假信息的泛滥,提升社会整体的判断力和洞察力。 科技的发展亦需承担起社会责任。

创新不仅要聚焦于技术突破,更应注重可持续性和公平性。绿色能源产业的发展便是一例,作为推动全球环境改善的驱动力,许多从业者怀揣着积极改变世界的愿景。然而,这样的建设性力量也时常被破坏性的政治或经济势力所阻碍,显现出创造与破坏的永恒博弈。 在个人层面,我们也需反思权力的使用。是否能够将影响力用在建设性的事业上,促进共同利益的实现,而非仅仅满足于短暂的破坏快感?这不仅考验着个体的道德观,也关乎整个社会的未来走向。 历史给予我们的启示是明确的:文明的进步,总是在不断创造中积累,在一次次的破坏和重建中前行。

早在两千年前的罗马帝国时代,哲学家马库斯·奥勒留就曾提醒世人要追求公共利益,因为当公共利益得以实现时,个人也将从中受益。这种包容共赢的思想,其实正是对抗破坏非对称性的智慧源泉。 总结而言,破坏的非对称性不仅是一种客观事实,更是我们必须面对和解决的挑战。只有在深刻理解这种非对称性的基础上,积极推动创造性行动,强化合作与信任,社会才能走出困境,迎来更加稳健和繁荣的未来。为此,每个人,无论是领导者还是普通公民,都需承担起建设者的责任,成为创造的推动者,而非毁灭的旁观者。如此,方能实现真正意义上的进步与和谐。

。