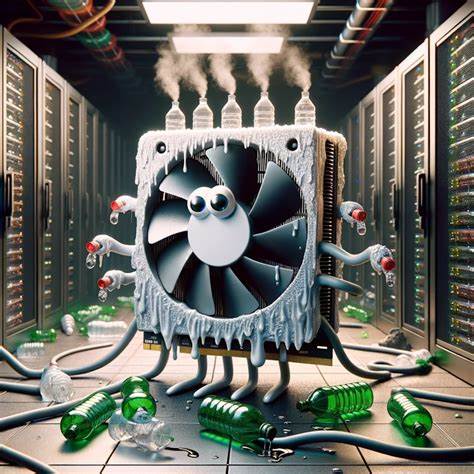

近年来,人工智能(AI)的爆发式增长给多个领域带来了颠覆性的变革,同时也引发了对其能源消耗和环境影响的广泛关注。公众和研究者普遍聚焦于AI的碳足迹问题,比如模型训练所消耗的大量电力及其带来的温室气体排放。然而,鲜少有人关注到的是,AI产业背后隐藏着一个被忽视但同样重要的环境挑战——用水足迹。AI模型尤其是大型语言模型的训练和推理过程,依赖于高度集中的数据中心,这些设施为了冷却服务器和维持稳定运行,需要消耗大量的水资源。水作为人类赖以生存的宝贵资源,其紧缺问题正变得愈发严峻。全球水资源短缺已经成为制约社会经济可持续发展的关键问题之一,而AI技术的水足迹却被长时间埋藏在公众视野之外,亟需引起重视。

根据最新研究,训练例如GPT-3这类尖端语言模型,在微软位于美国的先进数据中心中,直接导致了约70万升干净淡水的蒸发。这一数字令人震惊,但更让人担忧的是,随着AI需求的爆炸性增长,全球AI产业的用水量预计到2027年将达到42至66亿立方米。如此巨大规模的水资源消耗,相当于丹麦全年总用水量的4到6倍,或者英国用水量的一半。这一现实无可回避地警示我们,人工智能对水资源的影响不容忽视。深入探讨AI用水足迹的空间和时间维度,有助于揭示不同地区和时间段内用水效率的重大差异。数据中心的地理位置、气候条件、水源类型以及运营策略都会极大地影响到用水强度。

比如,某些地区依赖使用蒸发冷却技术来降低设备温度,该方法虽然节能,但会导致大量的水分蒸发。另外,不同季节和气候变化也会使得用水需求发生波动。在夏季高温时,数据中心的冷却需求急剧增加,水消耗量也随之攀升。了解并量化这些空间和时间上的差异,为设计更清洁高效的AI运行模式提供了理论依据和数据支持。面对如此庞大的水资源消耗,业界、政策制定者及科研人员需要共同努力,将水足迹纳入AI可持续发展的核心议程。首先,建立透明的水资源统计和监测体系极为重要。

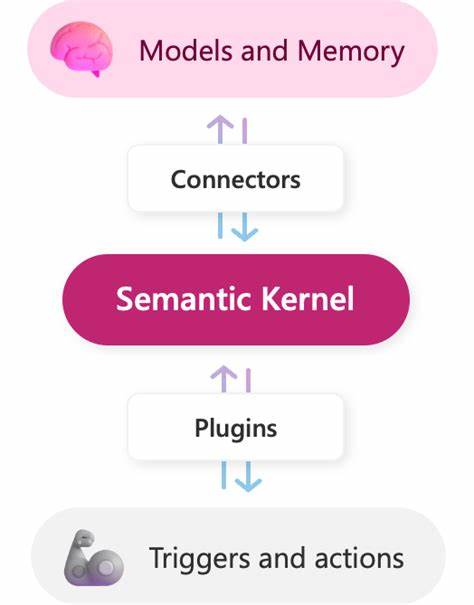

当前,技术公司对其数据中心的用水情况往往缺乏公开披露,造成公众和监管机构难以进行有效的监督和管理。推广水足迹的量化方法和标准,使企业在碳排放之外,也必须负责水资源的节约和合理利用。同时,通过优化数据中心的设计和运营策略,可有效降低用水强度。采用先进的冷却技术,例如液冷或无水冷却系统,可以在一定程度上减少对水资源的依赖。此外,结合可再生能源和智能管理系统,提高能源和水资源的综合利用效率,也是未来发展的重要方向。人工智能本身作为一种技术工具,也有能力推动水资源管理的创新发展。

利用AI算法对水资源供需进行智能预测和调度,实现精准节水和优化配置,可以缓解水资源的紧张状况。在农业、工业及城市管理等领域,AI已经显示出极大的应用潜力。将AI技术自身的水足迹控制与其服务于社会的节水能力结合起来,将构建“双赢”生态,推动技术与环境保护的协同进步。此外,公众意识的提升不可或缺。企业和科研机构应加强对AI用水问题的宣传和教育,引导社会各界关注和参与到水资源的保护中。公众对AI环境影响的理解,将对推动绿色技术创新与绿色消费起到积极促进作用。

纵观当下,全球正面临能源危机和生态环境压力的双重挑战。在推动人工智能创新发展的同时,责无旁贷地履行环境责任成为必然选择。碳足迹和水足迹应作为评价AI可持续发展水平的重要指标,缺一不可。只有将两者结合考虑,才能打造真正环保、高效的下一代AI系统。未来,跨学科合作和国际协作在解决AI水足迹问题上至关重要。政策层面的引导、技术层面的突破及用户层面的参与相辅相成,共同构建绿色AI生态链。

总之,揭示和应对人工智能模型隐藏的用水足迹,是实现技术进步与环境保护同步发展的关键一步。站在数字经济新时代的门槛上,AI必须肩负起更大的社会责任,不仅在算法和性能上创新,更在绿色可持续道路上砥砺前行。面对有限的水资源,我们需要从现在做起,从量化用水、优化技术到塑造公众认知,全面推进AI产业绿色转型。唯有如此,人工智能才能真正成为助力人类社会可持续未来的强大引擎。