随着数字化进程的不断加快,身份验证(Authentication)作为保障软件安全和用户体验的重要环节,受到了越来越多的关注。然而,企业软件身份验证(B2B)与消费者软件身份验证(B2C)在本质上存在显著差异,简单地将两者混为一谈往往会导致系统设计上的重大缺陷,甚至影响业务的正常运营。理解这些差异不仅有助于软件开发者打造更符合客户需求的系统,也有助于企业搭建高效、可靠的数字基础设施。本文将深入探讨企业软件身份验证与消费者软件身份验证之间的主要区别,包括多租户模型、优先级权衡、安全策略以及协议支持等方面。 首先,身份验证的基本逻辑隔离和租户模型在两者间存在根本差异。在消费者软件中,用户作为第一身份类租户进行管理,系统关心的是个人账户的管理和保护。

举例来说,像Club Penguin这种面向消费者的软件,用户在注册后即可拥有独立的账户和数据所有权,数据彼此之间清楚界定且不发生交叉。用户对自己的账户拥有完全控制权,个性化的内容和权限被严格隔离,不允许其他用户访问。不过,这种租户模型难以适应企业软件的场景。 企业软件的客户是公司或组织,核心的租户单位变成了“组织”本身,而非个体用户。企业希望通过身份验证系统来全面管理内部员工的访问权限,保证不同用户基于其职能角色拥有不同级别的权限。以Slack为例,其最核心的模型是工作区(Workspace),每个工作区对应一个企业客户。

所有的员工都隶属于这一租户,不同用户在同一租户内拥有区分的行为权限,同时租户之间通过严格的隔离机制防止数据和访问的交叉。 这种基于组织的租户模型不仅支持复杂的权限配置,还保障了企业客户内数据统一性及访问控制的灵活性,是企业软件身份验证设计的基础。企业软件开发团队应当从设计之初严格区分租户单位,避免后期因将个人用户模型直接套用到企业场景带来的技术债务和安全隐患。 其次,身份验证系统需要依据不同的业务优先级和性能需求做出权衡。消费者软件往往面对数以亿计的用户,系统必须保证高性能和高可用性,处理海量并发请求的能力成为首要课题。如Meta旗下的应用日活用户已达到数十亿,如何在千万级请求中高效认证用户是技术难点之一。

在此背景下,性能优化甚至会影响身份验证协议的选择和具体实现方式。 企业软件则通常面对的是数千到数百万的活跃用户,规模相比消费者软件小得多,但对安全性和合规性的要求却更为严格。同样,在企业应用中,支持复杂权限管理、满足企业的合规审计需求往往比极端的性能优化更为关键。此外,大规模企业客户级多租户系统通常采用分区(sharding)或分布式架构,进一步降低了对性能单点的压力。 用户体验方面也存在显著差异。在消费者软件中,用户自行选择产品,易用性和快速激活路径成为保留用户的关键因素。

减少登录阻力、灵活的身份验证方式能够有效提升用户转化率,因此多因素身份验证往往被适度推迟采用。反之,企业软件的用户一般无法自由选择产品,他们使用的是公司分配的工具,因此安全策略可以较为严格。通过强制执行多因素认证、设备管理等措施,即便这些流程带来了一些不便,也会被视为必要。此外,业务使用场景特殊,较复杂的身份管理和审批流程能被接受。 另外,企业软件对支持团队及售后服务的依赖也远超消费者应用。这是由两者用户价值差异所导致的,往往企业用户价值极大,具备更高的用户寿命和收益,因此可以投入更多资源保证用户身份验证相关的问题能够得到快速响应和解决。

支持人员甚至可以利用用户模拟(User Impersonation)技术代表用户登录,协助客户进行调试和配置,这是消费者软件中少见的功能。 安全威胁模型方面同样需要区别对待。消费者软件主要面对外部威胁,如网络钓鱼、凭证滥用、机器人及内容刷屏等攻击,体系设计重点在防止非法用户入侵和滥用。为此,一些平台会建设复杂的身份关联和阻断机制,追踪多个账号间的关联信息。 而企业软件除了这些外部威胁,更加关注内部攻击。企业内部分工明确,前员工离职后仍持有有效凭证的风险非常现实。

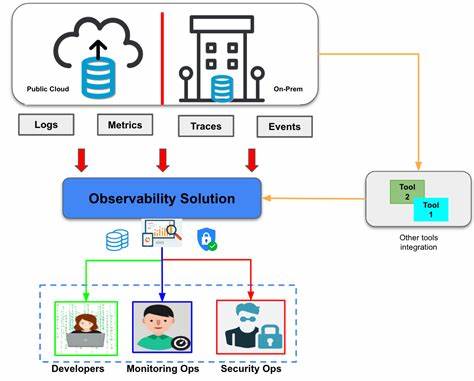

经典案例证明了内部威胁能造成巨大损失,身份验证系统必须具备对潜在内部威胁的防御能力,如快速吊销权限、细粒度的活动审计以及异常行为检测。企业安全团队需要跟踪并分析用户的操作日志,发现并阻止可疑行为。 从协议及功能支持来看,企业身份验证系统通常需要满足更为复杂的集成需求。企业规模大、结构复杂,统一的身份管理依赖于身份提供商(Identity Providers,IDPs)及单点登入(SSO)系统。市场上如Okta、Microsoft Entra和传统ADFS都是主流的身份提供平台,企业软件必须实现对这些系统的兼容,才能顺畅地接入客户已有的IT体系。 企业级单点登录协议如SAML虽显得古老笨重,却成为标准。

理解和实现SAML需要时间,但它的广泛采用让企业客户对软件供应商提出刚性需求。除SAML外,现代协议如OAuth2.0和OpenID Connect也被采用,但支持全部主流身份认证协议成为企业软件的标配。此外,企业常要求利用SCIM协议实现自动化用户的创建、更新和注销,提升用户生命周期管理效率,防止因人为延误带来的安全隐患。 权限管理方面,企业软件要求支持角色基础访问控制(RBAC)。不同部门和职位分配不同的角色和权限,确保操作权限严格控制。例如,普通员工可以提交费用报销请求,但审批和支付权限则仅限特定高层。

随着业务规模扩大和需求多样化,权限体系可能非常复杂,类似Salesforce这样的系统甚至支持定制化权限和细粒度控制,这要求身份验证系统具备极强的扩展性和灵活性。 企业用户还会提出基于组织级别的定制化安全策略需求,如限制特定用户使用邮箱登录、限制跨境登录IP、强制使用硬件安全密钥等。这种需求意味着身份验证系统要支持多租户定制化配置,避免陷入硬编码和无法维护的混乱状态。 此外,企业软件常常暴露API接口,支持开发者利用API密钥进行访问。这对身份验证系统提出更高要求,需要有效管理API密钥的生命周期及权限,保障API访问安全和性能。与消费者应用不同,企业应用中API使用比较普遍且安全要求更高。

审计日志在企业软件中尤为重要,几乎成为合规和安全的基础。企业客户要求详尽记录用户及管理员的每一步操作,满足法律、监管及内部合规要求。通过审计日志,安全分析师能够检测异常登录、权限滥用等事件,极大程度提升整体防御能力。适配安全信息与事件管理系统(SIEM)成为必不可少的功能。 总之,企业软件身份验证与消费者软件身份验证存在多方面的重要差异。企业软件面对的是公司级客户,需要以组织为中心进行租户隔离,支持丰富的权限管理和安全合规要求,同时整合复杂的企业身份体系和自助管理工具。

消费者软件则更强调易用性和用户个人体验,性能和快速转化是关键驱动力,而复杂的企业安全需求较少。 因此,构建企业软件身份验证系统时,不仅要理解技术细节,更要深入理解客户使用场景和业务需求,否则很难在市场竞争中取得成功。开发者和产品经理应将身份验证系统设计作为战略层面的核心部分,充分考虑与企业身份提供商的集成、权限控制模型、安全威胁防范、审计需求以及客户的合规要求。 选择合适的身份验证供应商或构建定制化的解决方案,是应对上述挑战的关键步骤。市场上虽然存在能同时服务于消费者和企业的软件认证平台,但专注于企业软件的身份验证服务更能满足复杂业务需求,提升客户满意度和安全保障水平。在数字经济日益成熟的今天,准确定位身份验证的设计方向,将直接影响企业软件的竞争力和用户口碑。

。