在现代前端设计和开发中,色彩不仅仅是视觉传达的工具,更是提升用户体验和品牌识别的重要元素。随着设计系统逐渐成为规模化设计的核心架构,一个科学、系统且灵活的配色方案显得尤为重要。传统的颜色变量命名多基于颜色本身,如--color-blue-50或--color-cyan-10,这种方式虽然直观,但在实际项目中却存在维护与扩展的难题。通过打造语义化配色方案,我们可以有效避免这些困境,使得整个设计系统极大地提高灵活性和可维护性。所谓语义化配色,是指用变量名表达颜色的功能和用途,而非颜色具体值。比如用--color-primary-fill表示主色填充色,--color-success-border表示状态成功的边框色,这样的变量名描述的是“色彩的角色”而不是“色彩本身”。

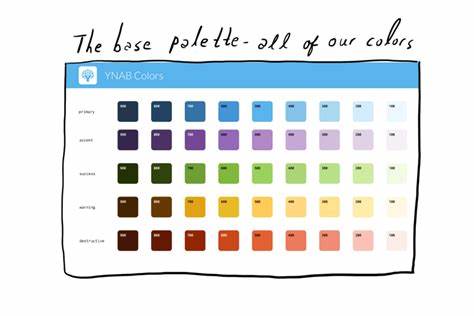

这使得当品牌色彩发生变化时,无需在代码中大规模替换色彩名称,只需修改语义变量的映射关系,整个系统即可自动适配新色调。语义化配色的第一步是制定基础色彩变量,多采用CSS变量形式定义包含色相、明度、饱和度多层次的颜色系列。例如建立灰度系列用于中性色调,蓝色系列作为主色调,红色系列代表警告或错误状态等。然后在此基础上构建语义化变量,按照角色将色彩进行划分。通常,配色角色涵盖填充色、边框色、文字色三大类,同时搭配静态、突出、柔和等不同变体,以满足界面中多场景的应用需求。灰度系作为设计系统的中性基础,承担着重要作用。

合理利用灰度的多层次,能够帮助设计师构建出分层分明且符合视觉规范的界面。结合可访问性标准(如WCAG),设计时需保证不同色彩之间的对比度达标,确保文字以及交互元素的可读性与触达性。例如,互相差异在60以上的色阶能满足AAA级对比标准,从而保证色彩的清晰辨识。完成基础配色和语义变量定义后,如何将其应用于具体组件中则是设计系统落地的核心。通过在组件内部定义通用颜色变量,隔离组件内部色彩细节,比如叫做--background-color、--border-color、--color(字体颜色)等通用变量。组件使用时配合不同的语义颜色类(如.primary、.danger、.success等)赋予这些通用变量具体值,使组件风格灵活多变且易于维护。

这种“类+变量”的组合方式让组件的色彩控制变得模块化,任何时候只需替换语义变量对应的色值或调整类的映射即可完成整体视觉风格的大范围切换。除此之外,方案中还可引入样式变体,如.outline类,可以定义无背景色、仅边框和文字颜色的样式,使设计系统提供多样化的视觉表现,满足多场景下的设计需求。这种“乐高积木”式的色彩搭配方式极大地提升了设计组件的可复用性和组合自由度。语义化配色方案不仅降低了开发和维护成本,而且极大方便了品牌之间的切换。对于自由职业者和多品牌管理者来说,只需替换语义变量与色彩基础变量的映射关系,系统就能无缝切换配色主题,无需繁琐的重构流程。此外,由于整个流程基于纯CSS变量,无需额外的构建工具或预处理器,如Sass的编译操作,这使得配色更新实时生效,大幅提高了开发效率。

语义化配色策略还为实现响应式设计和暗黑模式提供了坚实基础。只需在不同模式下修改语义变量的映射,即可完成视觉主题的切换,而不必在各处硬编码条件判断。这样不仅降低了代码复杂度,也增强了系统的扩展性与未来适应性。总结来看,通过打造语义化配色方案,设计人员和开发者能够建立一套高度可维护、易扩展、且符合无障碍标准的视觉系统架构。这不仅提升了设计系统对品牌变更的响应速度,还有效加强了用户体验的一致性与可访问性。任何希望提升自己项目质量和工作效率的团队,都值得投入时间构建属于自己的语义化配色体系。

想要深入实践这一理念,可以从定义一套完善的基础颜色变量开始,随后映射出精确的语义变量,最后将这些变量应用到组件样式中,使配色控制达到最优状态。未来,随着设计系统和前端技术的发展,语义化配色无疑将成为提升品牌视觉表达力和设计系统效率的关键利器。