随着人工智能技术的飞速发展,它对社会、文化以及伦理领域的影响日益深远,激发了学术界和公共舆论的广泛关注。人工智能不仅仅代表了技术革新,更是一次深刻的文明变革,关乎人类对自身存在、意识和关系的理解。本文将围绕人工智能的伦理问题和人类学调查展开,结合当代社会背景,尤其是在天主教道德神学和社会教义框架下,进行深入探讨。人工智能技术的兴起带来了前所未有的机遇,同时也引发了复杂的伦理困境。首先,人工智能系统在决策过程中所具备的自主权,挑战了传统的人类道德责任界限。这引发了对于机器是否能够拥有“意识”和“责任”的哲学思辨。

天主教伦理学强调人的尊严和道德主体性,技术设备虽然能够模拟思考过程,但其缺乏真正的灵魂和道德意识,因此不能被赋予等同于人的伦理地位。这一点提醒我们要谨慎对待人工智能的发展,不可盲目将技术效能置于人性价值之上。与此同时,人工智能的推广和应用亦催生出“技术官僚范式”的批评,即技术理性过度主导社会生活,导致人与人之间关系的疏远。天主教社会教导提倡“相遇文化”,鼓励以尊重和共融的态度面对他者,这与人工智能时代的冷漠和功利主义形成鲜明对比。如何在技术驱动的社会中重建人际关系和伦理纽带,是当前亟需回应的重要命题。从人类学视角来看,人工智能不仅改变了人类的生活方式,也深刻影响了人类自我认同的建构。

个体与社会在数字化、智能化的环境中重新定义自身角色。人工智能的“不可见性”和“非人性”特质,挑战了传统文化中的“人类中心”观念。研究指出,当代社会需要通过文化批判和伦理反思,避免陷入单一技术崇拜的陷阱,而应构建多元共存的未来图景。这一理念也贯穿于《人工智能伦理与人类学调查》这一权威期刊特刊中,其汇聚了来自全球的专家学者,致力于围绕人工智能的社会影响、伦理挑战与神学视野进行系统研究。这些研究强调人工智能技术应当置于促进人类福祉和尊严的框架内,并提醒我们每一步技术选择都应兼顾伦理考量和人文关怀。教宗方济各在多次演讲和文献中强调,面对科技进步,人类不能失去对创造者恩典和生命尊严的敬畏,更不可让技术掌控了人的命运。

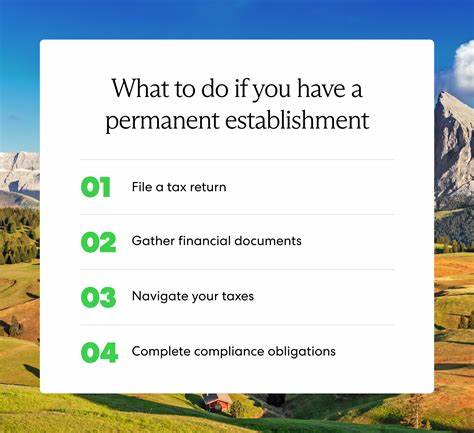

他呼吁通过技术问责和社会对话,推动包容性发展和“相遇文化”的落实,这为人工智能时代的伦理探讨提供了宝贵借鉴。另外,人工智能在医疗、教育、交通等领域的广泛应用,展示了它改善社会生产力和生活质量的巨大潜力。然而,相关技术的透明性、公平性和隐私保护问题亟待解决。智能算法可能加剧社会不平等,强化偏见和歧视,因此制定严格的伦理准则和法律规范是确保其正义性的关键。人工智能带来的伦理问题并非仅限于技术本身,更是人类如何与智能机器共存的文化课题。在不断变化的数字生态中,人与人工智能的关系应建立在理解、尊重与合作基础上,而非本能的恐惧或盲目依赖。

促进跨学科交流和多元文化对话,是探索人工智能伦理路径的重要方法。未来,人工智能的发展方向需要聚焦于提升人的整体福祉,尊重个体的自由意志和基本权利,推动社会公正与生态可持续。技术应作为人类实现更美好生活的工具,而不是主宰现实的独立存在。面对智能时代,全球社会须携手制定共同伦理规范,保障科技进步不偏离人文价值轨道。总结而言,人工智能作为现代技术革命的代表,不仅引发了伦理和哲学深刻思考,也呼唤着以人类学视角审视其文明意义。在天主教及其他宗教伦理传统的启示下,我们能够更全面地理解人工智能的潜能与风险,推动建设一个以尊严、关系和共融为核心的智能未来。

归根结底,人工智能的出现是对人类智慧和道德的考验,它促使我们重新审视人与机器、技术与伦理的边界,从而找到既拥抱创新又坚守人本精神的发展之路。