在数字时代,跨国招聘变得前所未有的便捷。Deel、Remote等全球人才管理平台让创业公司、中小企业乃至大型企业能够轻松雇佣遍布世界各地的合同工或远程员工,无需设立本地法人。然而,这种高效的用人方式背后,却隐藏着令人措手不及的法律和税务风险——常设机构风险。许多企业误以为通过平台支付薪酬即可规避在其他国家的纳税义务,实则并非如此。常设机构是全球税务领域的一个重要概念,指某个国家税务机关认为你的企业在其境内开展了具有实质性、持续性的经营活动,因此该企业应在该国缴纳企业所得税。常设机构的判定不依赖于实体办公室的存在,更不以是否设立本地公司为标尺。

即便是在没有注册实体的情况下,只要某些基准被满足,该企业也可能被追溯征税。了解常设机构的风险点,对于任何有境外团队或客户的企业来说,都是重中之重。常见的常设机构触发条件包括:合同工表现得像正式员工,长时间受公司管理使用公司的系统办公;在当地进行销售或具备签约、谈判权;本地有人拥有决策权限;甚至租用的住所被频繁用作办公室等。也就是说,光靠雇佣合同或付款方式不能决定风险,实质上的业务活动才是税务机关重点考察的对象。尤其是企业依赖Deel、Remote等平台支付工资,通常会认为平台承担了用工合规的责任,因而安心忽视常设机构风险。然而,这是一种致命的误区。

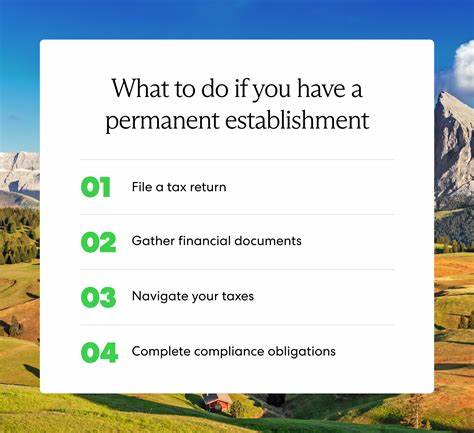

平台的职能主要是处理薪酬发放和基本的人事合规,但无力替企业规避税务实质判断带来的风险。税务机关遵循“经济实质优于法律形式”的原则。如果合同工被指挥得像正式员工,代表公司进行业务谈判或决策,本地税务机关有充分理由判定这构成常设机构。被认定为常设机构后,企业需要在该国办理企业所得税和工资税登记,定期申报纳税,且通常还会面临历史税务补缴、利息罚款及相关罚金。这不仅意味着税务成本骤增,还增加了企业财务和法律方面的重大不确定性,尤其在融资和并购过程中容易导致股权估值下降、融资受阻甚至交易延迟。多个真实案例显示,全球范围内快速扩张的SaaS公司和初创企业,因未提前评估常设机构风险,结果被要求补缴数十万欧元甚至更多的税款罚金,影响了企业正常运营和资本市场表现。

例如有一家公司在德国通过Deel雇佣多名全职工程师,未设立本地法人,也无任何税务申报,结果被要求补缴超过二十万欧元的企业所得税及罚款,并紧急成立德国子公司以合规。类似情况下,法国一位驻地销售主管因签约权限导致潜在常设机构,导致收购延期并需设置数十万欧元税务保证金。巴西的一个五人客服团队也因被认定构成常设机构,影响融资估值,造成15%的估值折让。为何那么多企业直到事态严重才发现问题?原因主要是全球常设机构规则复杂且因地而异,缺乏自动化提示工具,多数HR、财务团队没有相应风险意识,也缺少针对性合规管理。大多数咨询服务又属于事后补救,没有提供事前风险诊断及预防方案,导致问题暴露时补救成本极高。如何识别自己是否面临常设机构风险?如果你在某个国家雇佣了两名以上长期或全职合同工,且这些合同工参与业务销售、管理或有合同签署权限,报销本地费用,且尚未进行任何税务登记申报,则有较高概率存在此风险。

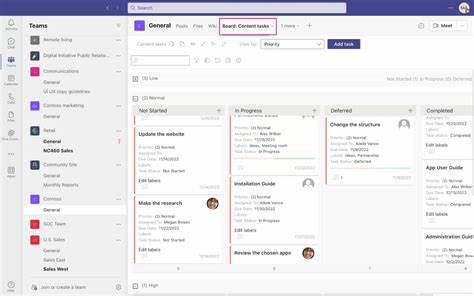

此外,任何涉及该国资本结构、财务、董事会活动的联系也可能加剧风险。为了避免未来巨额税务赔偿和运营风险,企业应当第一时间评估全球员工分布和客户布局,梳理各地合同工安排,确保他们与正式员工的区分明确,避免混淆。应持续追踪合同工的在地天数、客户交易数量、团队规模等关键指标,及时咨询具备跨境税务和法律专业背景的顾问,制定完善的税务注册及申报策略。随着企业规模扩大且拥有多地法人实体时,必须提前建立公司间协议和转让定价文件,确保内部交易符合法规要求。切忌依赖事后修补,无论企业发展多快,预防远胜于补救。总结来看,Deel、Remote这类全球招聘平台固然极大方便了远程办公和跨国人才管理,但它们无法消除企业因业务实质形成的税务常设机构风险。

企业家及管理层应当对税务风险保持高度敏感,结合各国具体法律条款审慎设计人才招聘及管理体系。早期规划不仅能避免数额可观的税务罚款,更可防范融资、并购过程中的重重阻力,保障企业健康、合规地走向国际市场。未来,建设具备自动预警功能的税务风险管理平台,将成为跨境经营企业的重要利器。总之,企业应从源头重视全球常设机构问题,主动布局合规体系,实现稳健可持续的国际化发展。