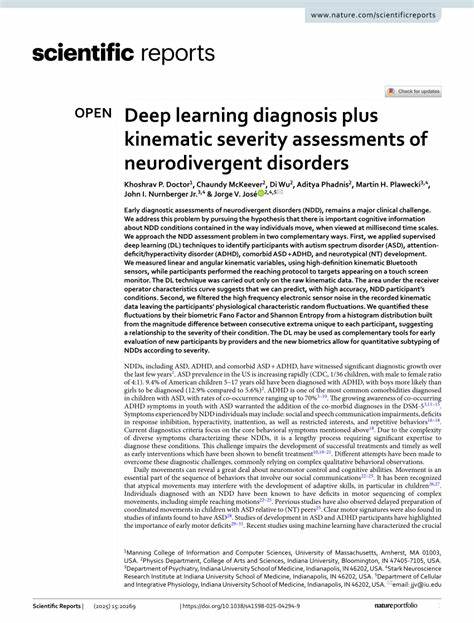

神经多样性障碍(Neurodivergent Disorders,简称NDD)涵盖多种发育性疾病,如自闭症谱系障碍(ASD)、注意力缺陷多动障碍(ADHD)及其共病形式。近年来,伴随诊断率的快速增长,临床界面临着复杂症状的识别与早期干预的巨大挑战。传统的诊断途径主要依赖行为观察和主观评估,往往过程周期长且易受个体判断差异影响,急需更客观、高效的辅助检测手段。最新研究显示,个体的运动表现,尤其是传统难以察觉的微小运动特征,蕴含着神经认知状态的重要信息。利用高精度运动传感器捕捉手部动作,并结合深度学习技术,对神经多样性障碍的自动化诊断及严重程度评估开辟了新的方向。深度学习作为人工智能领域的核心方法,擅长从大量复杂序列数据中提取隐含模式,无需预先设计特征工程。

在神经多样性障碍的研究中,通过长短期记忆网络(LSTM)处理高频三维运动数据,实现了对ASD、ADHD、ASD+ADHD共病和神经典型发育(NT)四类状态的准确分类。研究采用无线蓝牙MEMS传感器,捕获参与者在完成屏幕触控任务时的线性加速度、角速度以及空间姿态(滚转Pitch、偏航Yaw、翻滚Roll)等关键运动参数。采样频率达120赫兹,确保细致捕捉动作中的瞬时细节。神经网络以原始未经滤波的运动数据直接训练,实现高达七成以上的准确率,显示深度学习强大的特征挖掘能力。值得注意的是,多种运动变量联合使用时,诊断效果进一步提升,表明神经运动信息具有多维度协同特征。除了深度学习的预测能力,研究也重视运动数据的生理学解释与严重性量化。

通过对滤波后信号中运动波动的统计分布分析,利用方差因子(Fano Factor)和信息熵(Shannon Entropy)对参与者的运动不规则性进行定量刻画。这些生物特征能有效区分不同神经多样性障碍的功能水平,从低功能到高功能等级呈现显著差异,为临床评估提供了全新的客观指标。研究结果显示,ASD患者的运动波动特征与神经典型发育者存在显著区分,且随着严重程度增加,运动数据的随机性与复杂性同步上升。ADHD患者在不同功能水平上呈现多样分布模式,特别是中低功能层级的运动特征明显不同于高功能及共病组,暗示潜在的不同神经机制。共病ASD+ADHD患者的运动表现与神经典型者部分重叠,提示这类群体的诊断复杂性及深度学习辅助判断的重要性。运动学数据的稳定性分析也证实,经过数十次重复测试,生物特征的表现趋于稳定且具备重复性,有助于实现个体化长期动态监测。

技术实现方面,采用分层LSTM结构结合线性全连接层,将时序运动向量映射至不同诊断类别。训练过程中利用交叉熵损失函数与L2正则化抑制过拟合,辅以丢弃层(dropout)提升模型泛化能力。通过五折交叉验证等严格评估手段确保模型的稳定性和可靠性。此外,标签扰动实验表明模型敏感度高,真实标签关联特征显著,增强临床应用信心。在未来应用前景上,随着智能设备和MEMS传感器的普及,利用可穿戴设备采集运动数据,并结合深度学习模型实现快速筛查,有望在医学机构、学校及家庭环境中广泛推广。早期诊断将极大促进干预及时性,改善患者及家庭生活质量。

同时,将运动学特征与其他生物标志物如神经影像、基因组数据等多模态融合,能进一步强化诊断精度及个性化治疗策略制定。研究也提出了对计算模型的多样化探索需求,未来可尝试引入变压器(Transformer)模型利用其长距离依赖捕获优势,以及集成学习(如随机森林)增强模型鲁棒性。对模型可解释性工具的应用,如SHAP值分析,有助于揭示动作序列中最关键的运动变量及时间节点,促进临床与技术跨学科的深度合作。总的来说,基于深度学习与高分辨率运动态势分析的神经多样性障碍诊断方法,开启了精准神经发育疾病定量评估的新篇章。它不仅提升了诊断效率与准确性,也深化了运动生理特征与认知功能之间关系的理解。未来,结合更丰富的临床数据与跨时间点跟踪研究,将推动该技术走向临床常规,为神经发育障碍患者提供科学、个性化的护理和治疗方案。

。