随着现代社会的高速发展,城市化与工业化进程不断加快,夜间人们所接触的人工光源也越来越多。灯光照明极大地丰富了人们的夜生活,但与此同时,光污染问题日益严峻,尤其是光照在夜间的不当暴露,近年来被越来越多学者关注其可能对人体健康产生的负面作用。乳腺癌,作为全球女性最常见的恶性肿瘤之一,其发病率与多种环境、生活方式因素密切相关。最新的流行病学研究显示,夜间光照暴露可能成为乳腺癌风险的重要影响因子。本文将全方位解读夜间光照暴露与乳腺癌风险之间的关联,分析其生物学机理、影响因素及未来预防策略。 夜间光照暴露的定义与现状近年来,人工光源的普及使得夜间黑暗环境受到严重干扰。

户外光污染源包括街道灯、商业广告牌及建筑照明等,这些光线不仅影响室外环境,也会渗透至室内。与此同时,随着智能手机、电脑等电子设备的广泛使用,室内夜光暴露同样呈现增长趋势。研究发现,全球超过80%的人口居住在受光污染影响的地区,北美和欧洲尤为突出。室内光暴露更是普遍,由于缺乏统一标准,不同研究采集的光照强度和时间差异较大。 夜间光照暴露与乳腺癌风险的流行病学证据大量观察性研究通过系统综述和荟萃分析的方式揭示,夜间暴露于人工光源与乳腺癌发病率存在显著正相关。这些研究涵盖了亚、欧、美及澳大利亚等多个大陆,参与者总数超过七十万人。

总体相对风险(RR)为1.12,表明暴露于夜间光照的女性乳腺癌发生风险提升约十二个百分点。不同研究类型中,病例对照研究显示相关性更强,可能由于研究设计上对暴露和结局的灵敏捕捉。此外,户外光照对乳腺癌风险的促进作用明显高于室内光照,而自我报告的室内光暴露研究结果多不一致,这或许与主观偏差和测量方法有关。 区域与人群差异影响亚洲人群中光照暴露与乳腺癌风险的关联最为显著,风险增幅达到24%。这可能与亚洲地区不同的生活习惯、光环境及基因背景有关。北美人群其次,欧洲地区则尚未显示出统计学显著的相关性。

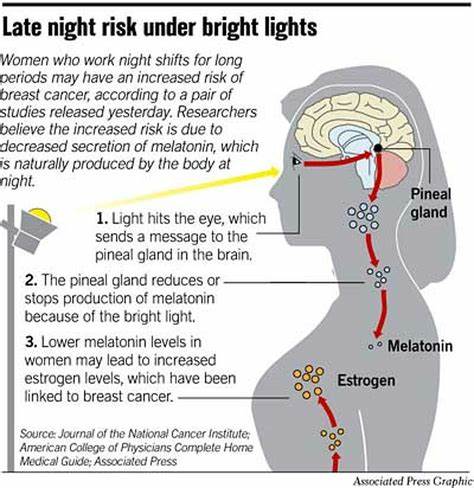

种族差异方面,白人群体乳腺癌风险较高,黑人群体虽显示风险上升趋势,但尚未达到统计学显著。乳腺癌的异质性和复杂性使得这些差异的生成极为多元,其中可能涉及社会经济背景、生活方式及内分泌差异。 生物学机理:光污染与内分泌紊乱的视觉黑暗转变夜间光照主要影响体内褪黑激素的分泌。褪黑激素是人体松果体分泌的激素,具有抗氧化、调节免疫以及抗肿瘤增殖的多重功能。正常黑暗环境下,褪黑激素浓度在夜间显著升高,有助于调节昼夜节律及保持激素平衡。夜间光照通过抑制褪黑激素的分泌,可能导致乳腺组织内激素水平异常,尤其是雌激素和孕激素的增高,这种内分泌环境被认为是乳腺癌发病的重要驱动因素。

此外,褪黑激素的减少会削弱对肿瘤细胞增殖的抑制作用,增加DNA损伤的可能,从而提高癌症风险。 光照扰乱睡眠节律与癌症风险的关联睡眠质量和时长不仅影响机体免疫功能,也深刻影响细胞修复和代谢通路。夜间光污染导致的睡眠剥夺和昼夜节律紊乱,其影响范围超出了褪黑激素的直接作用。研究指出,长期夜班工作及不规律作息增加乳腺癌发生风险,说明昼夜节律的持续破坏对健康具有潜在的严重后果。睡眠不足还可能引起细胞周期异常、炎症反应增强,这些均可能促进癌症的发生和发展。 激素受体亚型在风险关联性中的体现乳腺癌可根据激素受体状况细分为多种亚型,尤其是雌激素受体阳性(ER+)和阴性(ER-)肿瘤。

最新汇总数据显示,夜间光照暴露对ER+乳腺癌的促进作用更为明显,提示内分泌依赖型乳腺癌对激素水平变化更为敏感。ER-乳腺癌则未表现出显著的相关性,这一差异为后续个性化预防和治疗提供了理论依据。 生活方式因素与光照暴露的交互影响尽管夜间光照与乳腺癌关系明确,生活方式对该关联的调节作用尚不清晰。诸如使用窗帘、睡前看电视、夜间醒来开灯等习惯在目前研究中未显示出统计学显著性,也可能受限于样本量不足和数据收集的局限。饮酒、吸烟、身体质量指数等传统乳腺癌危险因素亦未能充分揭示其与光照暴露的交互作用,未来研究需设计更严谨的人群队列和长期随访以实现精准评估。 研究现状的不足与未来方向尽管现有荟萃分析涵盖了丰富数据,但对光照曝露剂量的量化标准缺乏统一,尤其是户外LAN(light at night)的测定过于依赖不同卫星数据源,时效性不足。

此外,室内光暴露常基于自我报告,存在回忆偏倚。生活习惯、行为模式、职业因素(如夜班工作)对结果混杂效应的控制仍不充分。未来需要整合环境监测数据与个体化生理指标,发展精准光照暴露评估体系。结合基因-环境交互解析,将有助于揭示个体易感性,促进预防干预与健康教育的实施。 公众健康的启示与建议从公共健康的角度看,针对光污染的控制和适度减少夜间光照暴露应成为女性乳腺癌预防的重要组成部分。户外照明设计应考虑光线强度和色温,避免强烈蓝光直接照射居住环境。

室内应养成避免使用明亮电子设备、合理使用遮光措施的良好习惯。尤其在乳腺癌高发区域或有家族史的女性,更需要引起警惕,及时调整作息,改善睡眠质量。医务人员应加强宣传教育,科普科学合理的用光知识。 结语众多科学证据表明,夜间光照暴露与乳腺癌风险存在密切联系,其通过影响褪黑激素分泌、扰乱生物钟和内分泌功能,进而调控肿瘤相关机制。尤其在亚洲人群及ER+乳腺癌患者中表现更为突出。虽然生活方式的调节作用尚未明晰,但控制和优化夜间光环境无疑对女性健康具有积极意义。

未来多学科合作,结合环境学、分子生物学与临床流行病学,将为破解光污染致癌机制和制定有效预防措施提供强有力支撑。