科技的发展历经了诸多变革,而每一次工具的创新都极大地推动了人类文明的进步。从最早的打字机到现代的人工智能,工具不仅改变了我们的工作方式,也深刻影响了学习和思维的模式。人工智能作为最新的工具抽象,其影响力和争议性远超以往任何技术革新。理解人工智能的发展,需要回顾历史上工具如何一步步抽象和自动化人类活动的过程。 打字机曾经被视为写作的革命性工具。传统的手写稿繁琐且不易修改,打字机的出现大大提升了写作效率。

然而在最初阶段,教师和教育机构对打字机持怀疑态度,担心学生会因为依赖机械而丧失文字表达的基本功。事实证明,虽然写作方式发生了变化,但写作内容和表达能力并未因此退步。相反,打字机解放了学生的双手,使他们能够专注于思想的组织和内容的表达。这一变化本质上是工具抽象的体现——用机械代替手工,让人类更多地专注于思维层面。 继打字机之后,计算器和个人电脑的普及进一步加深了工具的抽象层次。计算器让数学运算不再依赖人工手算,程序语言和软件库则让开发者不需要理解底层硬件的复杂细节即可编写强大的应用程序。

计算机科学本身就是对复杂电子工程的一种抽象,让更多人能够参与软件开发和创新,而不必具备物理电路的专业知识。每一次工具抽象的跃升,都会引发传统观念的冲击和质疑,但最终都推动人类进入了更新的时代。 人工智能作为工具抽象的最新体现,它不仅自动化了机械劳动,更向认知劳动发起了挑战。传统工具自动化的是明确且重复的任务,比如计算或格式化,而人工智能则通过自然语言处理、机器学习等技术,试图理解和生成信息,甚至模拟人类推理和创造力。这种从纯粹执行到部分代替思考的转变,激发了社会对学习、写作、甚至真理认知的深层担忧。 许多人担心,依赖人工智能辅助写作和研究,会让学习变得浅尝辄止,造成认知的退化。

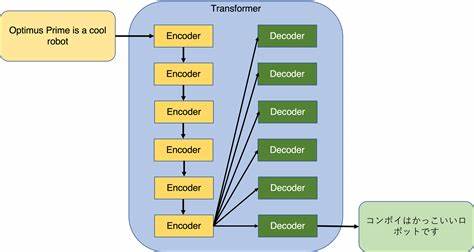

这种担忧并非没有道理,但也忽视了工具本质的演进规律。历史证明,每一次工具抽象都会带来对基础技能的重新定义。不会因为不再亲手计算而失去数学思维;不会因为不用打字机手写难字而丧失写作力。重要的是理解工具是辅助思想成长的手段,而非替代思想本身。 人工智能的兴起,尤其是大型语言模型和变换器架构(Transformer)的普及,使得人们可以在写作、编程、数据分析等领域极大地提升效率。它们整合了海量信息资源和复杂模式识别能力,能为用户提供有价值的建议和解决方案。

这种能力背后的核心是对任务的高度自动化和抽象,是对以往层级辅助工具进一步的颠覆。 学术界和教育界对人工智能的接受程度不一,一方面认可其提升学习体验和知识获取的潜力,另一方面也强调对教学目标和认知能力的保障。尽管担忧复杂,但不可否认的是,人工智能已经成为教学和科研的重要辅助工具,正深刻改变着教育模式,激发更多创新的教学方法和学习路径。 此外,人工智能工具的应用,推动了跨领域合作和创新。它可以辅助内容创作者克服创造瓶颈,帮助科学家快速分析海量数据,支持企业优化业务流程。人工智能作为下一代工具抽象,其真正价值在于释放人类思想力,让人们专注于更高层次的创新和战略思考。

当然,与以往的工具变革一样,人工智能的普及也带来诸如“抽象层次过高导致难以理解”、“误用和滥用风险增加”等问题。对于AI结果的透明度、责任归属以及伦理规范问题,社会各界正在积极探讨和应对。这些挑战是任何革命性工具不可避免的成长痛楚,需要技术、法律和文化多方协作才能平衡推进。 回顾历史,工具总是在引导人类社会向前。人工智能并非首次引发焦虑,而是最新的例证。打字机、计算器、个人电脑,每一次工具升级都伴随着先行者的质疑与误解,但最终确立了新的生产力标准。

人工智能工具带来的变化规模和速度或许更大,但其本质依旧是工具抽象的延续,是人类智慧的外延,而非替代品。 未来的发展仍不可测,但历史经验表明,人类会逐渐适应并掌握新工具,发掘其最大潜能。人工智能的发展不仅呼吁教育体系、职业培训和技能培养的转型,也要求我们更新对知识与创造的理解方式。它倡导新的学习范式,让人们更加注重批判思维、综合判断及创造力,这恰恰是任何时代的新工具所推动的核心价值。 综上所述,人工智能作为下一代工具抽象,是技术进步不可逆转的趋势。它挑战传统认知,推动新的思维模式,也迫使社会审视工具与人类技能之间的关系。

理解这一点,便能够更理性地看待人工智能带来的机遇与风险,更积极地拥抱变革,携手迈向智能工具驱动的未来。