在国际太空探索竞赛日益激烈的背景下,中国航天技术正在迅速崛起。天问二号任务的成功发射,标志着中国在深空探测领域迈出了坚实的一步。此次任务的目标小行星Kamoʻoalewa,被认为是一颗极为独特的近地小行星,甚至有科学家提出它可能是月球的碎片,这一假设尤具吸引力,因为它可能为解答地球与月球的起源提供关键线索。天问二号于2025年5月从四川西昌卫星发射中心搭载长征三号乙运载火箭升空,任务计划耗时约一年抵达目标小行星。探测器将利用先进的采样技术,从该小行星表面获取岩石样本,并在2027年将样本安全送回地球。中国在近几年除了成功建成空间站,还实现了月球和火星的无人探测登陆,体现了国家在深空探测科技上的雄厚实力和快速发展。

众所周知,小行星是太阳系内重要的远古遗迹,保存着太阳系早期的物质。研究小行星样本不仅能够揭示太阳系物质形成和演化的历史,还能为人类探测宇宙生命的奥秘提供宝贵信息。此次天问二号探测的Kamoʻoalewa小行星尤为特殊,它的轨道特殊,绕地球运行的过程令人关注。这颗近地天体的独特轨道特征令它成为研究地月系统演化的绝佳目标。众多科学家推测,Kamoʻoalewa可能是月球表面因撞击事件脱落的碎片。通过对其岩石成分和结构的深入分析,可以帮助验证这一理论,并且深化对月球历史进程的了解。

天问二号探测器搭载多种先进科学设备,包括高分辨率成像仪、光谱仪和采样装置。它将仔细勘察小行星表面地质构造,分析其矿物组成及物理特性。在采样过程中,探测器将通过机械臂或履带式装置,采取微量岩石和土壤样本。此次任务面临不少技术挑战,比如精准导航至小行星轨道、在极低重力环境下完成安全采样、以及保障样本返航过程中样本及设备的完好无损。中国航天科技集团联合多家研究机构与高校,历时多年潜心攻关,最终突破了多项关键技术难题。此次任务的成功将极大推动中国航天器自主导航和自动采样技术的进步。

从科学研究角度来看,分析Kamoʻoalewa样本将有助于澄清太阳系早期的撞击史和岩石演变过程,也能为理解地球和月球的形成机制提供新视角。此外,样本分析还可能揭示稀有矿物资源的存在,对未来的太空资源开发具有重要意义。地月系统的起源问题一直是天文学和行星科学的基础难题,月球形成最被认可的假说是巨型撞击理论,即地球早期遭遇一颗火星大小天体撞击,喷射出大量物质演化形成月球。若Kamoʻoalewa的成分与月球相似,或证实它是月球碎片,这将为这个假说增加有力证据,甚至可能引发关于月球形成新模式的讨论。中国政府对空间科技的高度重视和巨额投入为天问二号任务提供了坚强后盾。各大航天部门密切合作,整合资源攻坚克难。

此次任务不仅体现了中国航天的硬实力,也体现了在国际航天领域合作与交流的重要性。天问二号的样本返航与分析,也积极推动中国加入小行星样本科研行列,为全球科学家带来更多合作契机。国际社会对中国此次任务也给予高度关注,认为这是人类在近地小行星采样领域的重要突破。探测成果将丰富全球关于太阳系小天体的数据库,助力未来行星防御、空间资源利用以及深空探测技术开发。未来,中国还计划展开更多类似深空探测任务,如火星深层岩石采样、多体太阳系探测等,为人类揭示宇宙奥秘做出更大贡献。天问二号任务不仅是航天科技的里程碑,也是中国自主创新能力的体现。

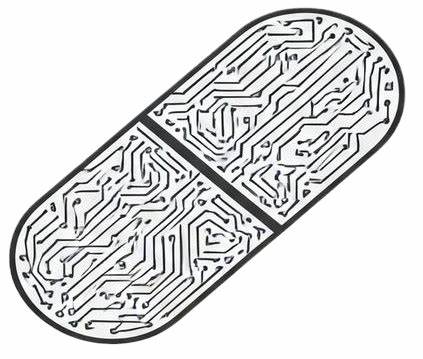

在全面提升国家科研实力的背景下,此次挑战前所未有的深空采样任务彰显了中国航天事业的雄心壮志和未来蓝图。期待天问二号成功返回,为人类探索宇宙历史提供关键证据,也为未来的宇宙探险揭开新篇章。随着数据不断传回,我们将对太阳系形成进程、地月关系,以及深空资源开发潜力有更深刻的认识。中国向深空迈进的步伐正在加快,天问二号使命是这条路上的重要坐标。全世界的眼光正聚焦在这枚航天明珠,希望它带回珍贵的宇宙时间胶囊,助推人类迈向更广阔的星辰大海。