铁是生物体生命活动中不可或缺的重要微量元素,尤其在胎儿的生长发育过程中扮演着关键角色。近年来,科学家们在研究中发现,母体铁缺乏不仅会影响胎儿的生理发育,还可能导致胚胎性别的异常变化。尤其是在小鼠实验中,母体铁缺乏现象被证实会引起雄性胚胎转变为雌性,这一发现为理解性别分化机制提供了新的视角。 小鼠作为一种常用的哺乳动物模型,在性别发育研究中具有重要地位。正常情况下,小鼠的性别由其遗传基因决定,XY为雄性,XX为雌性。在胚胎发育早期,性别维持的关键在于特定基因和激素的表达,如SRY基因激活睾丸发育,产生雄性激素促进雄性特征形成。

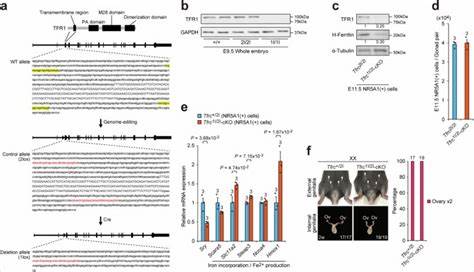

然而,母体铁缺乏打破了这一平衡,导致部分XY胚胎表现出雌性特征,实现所谓的性别逆转。 铁在胎儿发育中主要参与氧气运输和多种酶的功能调节。它在细胞能量代谢和基因表达调控上扮演着重要角色。当孕期铁摄入不足时,胚胎组织中的铁含量逐渐下降,影响其正常生理功能。研究表明,铁缺乏扰乱了孵化胚胎性染色体信息的表达,特别是影响与雄性发育密切相关的激素和基因表达路径。 在实验过程中,科学家通过人为控制孕鼠饮食中的铁元素摄入量,观察对其胚胎性别比例的影响。

结果发现,缺铁组的雄性胚胎中有一定比例转变为功能性雌性,表现为外部生殖器官和内部性腺结构均接近雌性特征。这一现象揭示铁不仅是生理物质需求,更具调控胚胎性别决定的遗传和内分泌层面功能。 进一步的分子机制研究表明,铁缺乏可能通过破坏胚胎细胞的氧化还原平衡和干扰线粒体功能,影响SRY基因及其下游信号通路的表达。这种病理变化最终导致睾丸发育受阻,雄激素水平下降,从而无法正常促成雄性特征的发育。与此同时,雌性激素途径相对占优势,使得胚胎发生性别逆转。 该发现对医学和生物学领域意义重大。

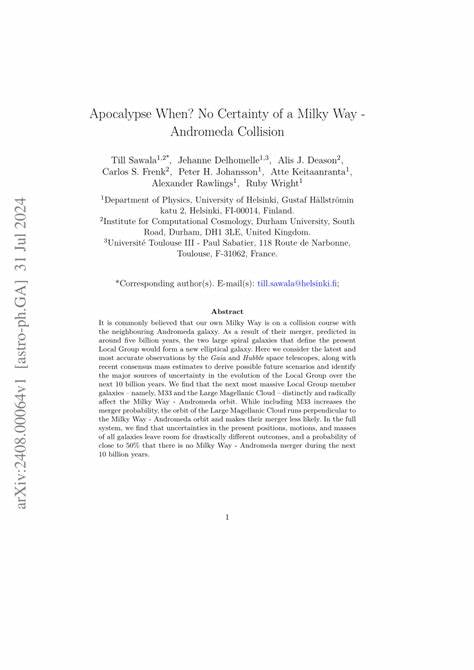

在人类健康方面,孕妇缺铁症是全球普遍存在的公共卫生问题,铁缺乏与胎儿生长迟缓、神经发育障碍等关联已被广泛认可。新的研究提供了铁缺乏可能影响性别分化的新视角,提示在临床妊娠管理中应更加关注铁质补充的重要性。 此外,这一研究对理解动物性别进化与环境适应机制也具有重要启示。在自然环境中,营养状况尤其是微量元素的供应变化,可能对物种性别比例调节产生潜在影响,有助于解释某些物种的性别比例异常和性别多样性现象。 为了保障孕期铁质摄入,专家建议孕妇平衡饮食,合理补充铁剂,尤其是在缺铁高发的人群中要提高警惕。临床上通过血液检测及时发现铁缺乏状态,并进行针对性干预,可以有效预防胚胎发育异常。

科研人员也在积极探索铁在胚胎发育中的更深层作用机制,从而助力开发更多科学合理的孕期安全指导方案。 综上所述,母体铁缺乏不仅是传统关注的营养问题,更与胚胎性别决定有着密不可分的联系。科学研究不断揭示铁对生命早期发育的多重调控功能,为性别生物学领域带来新的启示,也为公共健康提供了重要的预防和干预方向。未来,随着技术手段的提升和研究的深入,关于铁与性别发育关联的知识将更加完善,为实现母婴健康保驾护航提供坚实的科学依据。