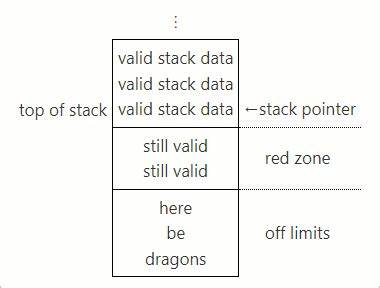

在现代计算机系统中,栈是一种用于存储函数调用信息、本地变量及控制流的关键内存结构。程序员在编写代码时,往往认为栈是一块可以“自由使用”的连续内存区域,但事实并非如此,尤其是在操作系统和硬件架构的严格规定下,栈的使用方式存在很多潜在限制。其中,所谓的“红区”(Red Zone)便是一个关键概念,决定了栈下方部分内存空间的有效性和可靠性。理解红区的存在及其作用,有助于避免程序运行时的意外错误,提高代码的稳定性和安全性。 栈的基本概念在于其特殊的增长方向和使用规则。以Windows平台为例,栈通常由高地址向低地址扩展,这意味着栈指针寄存器指向当前栈顶的数据,而栈深处的内存地址则相对较高。

在这个空间中存储的内容包括函数返回地址、传递参数和局部变量等。红区则是隐藏在栈指针的下方,也就是地址更低的一片区域。不同CPU架构对红区的定义各异,有的架构支持红区,有的则不支持。比如x86和x64架构的Windows平台,红区大小均为零,意味着栈指针下方的内存空间不能被视作有效且持久存储空间,而在其他一些架构如PowerPC、ARM则存在不同大小的红区。 红区的关键作用在于它为函数调用提供了一个安全的空间,用于存放临时数据,避免频繁调整栈指针。举例来说,在支持红区的架构里,编译器可以在这一区域内存储临时数据而不必修改栈指针,从而提高函数执行的效率。

然而,在不支持红区的体系结构上,任何企图利用栈指针以下的内存空间的操作都有可能导致数据被破坏。操作系统可能在任何时间修改这部分所谓的“红区之外”的内存,导致数据丢失或异常行为。 那么,既然栈是程序的专属内存,为何操作系统会对其使用进行制约?这源于操作系统需要管理所有进程的内存资源,保证系统的稳定与安全。操作系统在管理栈空间时,会利用红区概念来区分可安全访问的区域和可能被操作系统用于系统维护或异常处理的区域。比如,当线程被中断或发生异常时,操作系统会向栈中推入异常框架和处理信息,这些操作可能会覆盖栈指针以下非红区内存的内容。程序若错误地将重要数据存储在这部分区域,极有可能在恢复执行时遭遇错误,造成程序崩溃或数据异常。

开发者在编写底层代码或使用汇编语言时,常会遇到需要操作栈的情况。若忽略红区的存在,直接在栈指针以下写入数据,程序的稳定性将无法得到保障。典型的场景是保存寄存器等临时数据时,错误地将它们存放在栈指针以下,导致调试器或操作系统覆盖这些数据。调试器经常使用红区外的内存来保存调用上下文信息,若程序与调试器争用同一内存区域,调试过程中的数据将混乱,带来极大的调试难度。 更复杂的情况还包括操作系统项目如虚拟内存机制。举例来说,如果线程被抢占,内存管理器将一些页面换出到磁盘。

当线程恢复执行时,若加载页面时发生I/O错误,操作系统会在栈上压入异常帧处理错误请求。这一过程可能覆盖存储于红区之外的部分内容,程序若依赖该区域数据,则可能读取到错误信息,导致逻辑判断失误和异常跳转。这类问题往往难以调试和重现,成为底层程序员防不胜防的隐患。 为避免上述问题,正确的编程习惯尤为重要。程序员应确保所有数据存储在栈的合法区域内,即先调整栈指针空间,然后再使用新分配的区域进行保存操作。这保证了数据不会放置于红区之外的易失区域,从而避免操作系统或调试器的不期而至的覆盖。

对于不支持红区的架构,编译器即自动确保栈空间使用的安全边界,因此不建议手动绕开此机制。 总结而言,红区的定义源于操作系统和硬件架构对栈内存安全管理的需求。它为函数调用提供了一个性能与安全兼顾的空间,同时防止程序误用栈空间导致的难以察觉的错误。开发人员尊重这一规则,顺应平台规范,才能有效提升程序的稳健性。尽管栈看似属于每个程序“私有”的内存,但它的使用却并非无规则可循,而是在隐形的红区边界内进行合理分配和管理的重要内存区域。掌握和遵从红区相关知识,是高质量软件开发不可或缺的一环。

。