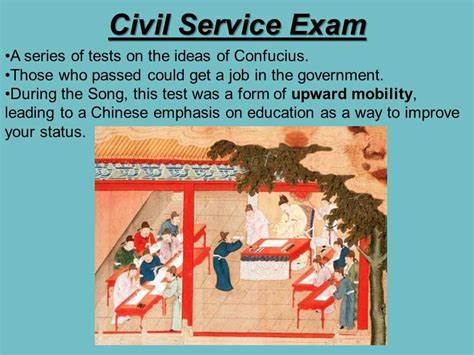

科举制度作为中国历史上一项独特且具有深远影响的教育与选拔官员体系,其核心基础正是儒家经典。尽管科举制度常被归类于政府行政范畴,但它在文化传播和社会结构中的作用,使其成为理解儒家思想如何深入中国传统社会的重要窗口。科举制度不仅塑造了从教育体系到社会阶层的各个方面,更是中国历代王朝巩固统治合法性、维持社会秩序的关键工具。李代桃僵、薪火相传,科举与儒家经典共同编织出中华文明独特的知识框架和社会价值观,影响持续至清代末年,甚至波及现代中国。科举始于隋唐,完善于清代,其延续时间之长与影响之深可见一斑。考试严格依据儒家经典及其权威注释,成为学习的根本支柱。

即使是乡村小学校,所教授的开篇课文也是儒家经典,彰显出它们在普及基础教育中的核心地位。对于传统中国的男孩而言,接受教育意味着逐渐积累对儒家文本的深刻理解,这不仅关乎知识的传授,更关系到未来晋身仕途的可能。不可忽视的是,尽管女孩在受教育方面处于明显劣势,社会意识的这种布置反映了当时的性别角色定位,也间接说明了男性读书考试制度的社会重点。绝大多数男孩并未参与最终的科举考试。事实上,有学者估计当时约有四成中国男性具备基本识字能力,而女性识字率则仅有约一成。基本识字常指能够阅读基础文档,而非深刻阅读经典文献。

绝大多数男孩在完成初期教育后便返乡务农或从事其他职业,这一现象在商贾家庭中亦然。能在科举道路持续前行的通常为经济条件较好、或者极具天赋并被有识之士赞助的青少年。科举考试设立多级选拔体系,覆盖自县至京城的行政层级。县城是考试之始,考取初级资格后可晋升至州府级考试,再成功者可参加省级考试,最终在京城殿试中决出状元。皇帝虽名义上亲自主持殿试,实际上多派遣代表执行。殿试合格者称为进士,成为社会地位极高的知识分子,普遍进入中央官僚体系。

省级考试合格者称举人,具备相当的地方影响力,部分可受召入仕途。通过州府级考试者取得秀才称号,多任乡村族长、教师等地方职位,承担基层教育与乡村治理任务。这套考试体系不仅是社会流动的阶梯,更是一种知识与文化的统一平台。来自贫寒家庭的少年也能凭才能崭露头角,打破传统血统限制,这种以成绩论英雄的制度促进了儒家礼仪、道德观念的广泛传播。对农家子弟来说,哪怕未能通过考试,能够接受基础教育、学会读写,也是一笔宝贵财富。值得关注的是,科举制度带来的教材标准化和统一课程内容,使得整个国家范围内形成了一套极为一致的文化认知框架。

这种文化的一致性不仅加强了国家的凝聚力,也引导了社会行为规范的形成,儒家伦理道德成为人们生活的行动指南。科举制度的兴衰历程亦折射出中国传统社会在文化传承、政治权力与社会发展中的复杂交织。它既是权力合法性的文化支柱,也是民间升迁通道的制度保障。直至清末,这一体系遭遇现代化和西方教育理念的冲击,最终被废止,但其深厚的文化影响力依然留存在中国社会的血脉中。从教育起点到官僚顶层,儒家经典和科举考试共同构建了传统中国社会的脊梁,奠定了中国文化、教育甚至政治架构的基础。理解科举与儒家经典的历史联系,有助于更全面地揭示中华文明的形成机理和持续发展的内在动力。

。