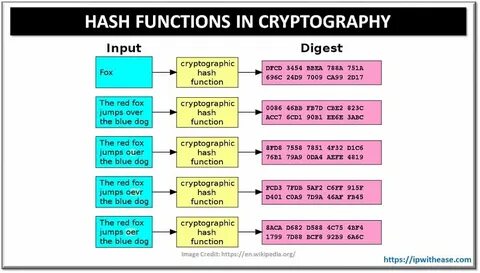

随着信息技术和网络安全的飞速发展,密码学在保障数据完整性和安全性方面扮演着至关重要的角色。作为中国自主研发和标准化的密码哈希函数,SM3(ShangMi 3)自2010年由国家密码管理局发布以来,得到了广泛关注与应用。SM3被设计用于实现数字签名、消息认证码和伪随机数生成器等多种安全功能,且在安全性和效率上被普遍认为与国际流行的SHA-256相当。本文将从SM3的设计背景、工作机制、安全特性以及实际应用等方面进行深入剖析,帮助读者全面了解这一密码学算法的独特价值与未来发展趋势。SM3作为中国国家密码标准的重要组成部分,其诞生背景与国家对信息安全的高度重视密不可分。国家密码管理局于2010年正式发布《GM/T 0004-2012 SM3密码杂凑算法》,标志着中国在密码哈希方面实现了关键技术的自主可控。

与国际主流算法相比,SM3继承了迭代压缩结构的设计理念,采用256位输出长度,并通过复杂的布尔函数和消息扩展机制增强算法的抗碰撞和抗预映像能力,确保其在面对多种攻击手段时仍然保持强大的安全性。深入理解SM3的算法结构,有助于认识其为何被视为高效且安全的解决方案。SM3采用了类似于SHA-256的Merkle–Damgård结构,通过分组压缩的方式处理输入消息,将任意长度数据转化为固定长度的256位哈希值。算法中的消息扩展过程特别设计,用于打散输入数据的相关性,提升哈希的随机性和均匀性。同时,其采用的置换和布尔函数能够有效抵御差分分析等常见密码攻击,保障生成哈希值的唯一性和不可逆性。从安全性角度来看,SM3经过了国内外密码学专家的广泛分析与测试。

多项密码分析研究表明,SM3在抵抗碰撞攻击、二次碰撞攻击及预映像攻击方面具备强健的能力。尽管如2021年等研究中针对降低轮数的简化版本提出了某些改进性攻击,但对完整版本的标准算法影响有限。此外,针对具体硬件环境的侧信道攻击研究也促使相关实现方案进行安全加固,确保SM3在实际应用中的安全防护能力。在实际应用领域,SM3已被纳入多项国家和行业标准,支持数字签名方案、信息完整性校验以及安全通信协议。例如,在商用密码设备、金融支付系统以及政府信息安全体系中,SM3作为基础算法发挥着重要作用。随着物联网(IoT)和智能终端的普及,低功耗、高效率的SM3硬件实现设计也成为热门方向,推动其在边缘计算和嵌入式设备中的广泛应用。

同时,SM3与其他国产密码算法如SM4(块加密算法)联合使用,构建了完整的国产商用密码体系,提升了信息安全自主性的整体水平。未来,随着密码学研究的深化和计算能力的提升,SM3算法的持续优化和适应性调整也显得尤为重要。推动算法在新兴领域如区块链、云计算和人工智能中的集成应用,将进一步验证其性能和安全优势。同时,推动国际标准化进程及跨国互认也有助于SM3在全球范围内获得更广泛的接受与应用。业内专家呼吁持续关注全栈安全,从算法设计、实现优化到整体系统集成,构建更加安全可信的数字基础设施。总结而言,SM3作为我国自主知识产权的密码哈希算法,不仅体现了技术创新和安全设计的高度结合,也反映了信息安全独立自主的国家战略。

其在保证数据安全完整性方面的广泛应用,正推动中国密码学走向更加开放和国际化的未来。理解和掌握SM3的技术细节及其应用场景,将助力密码学研究者、信息安全专业人士及行业实践者更好地应对当前复杂多变的网络安全挑战,保障数字时代的数据可信与隐私保护。