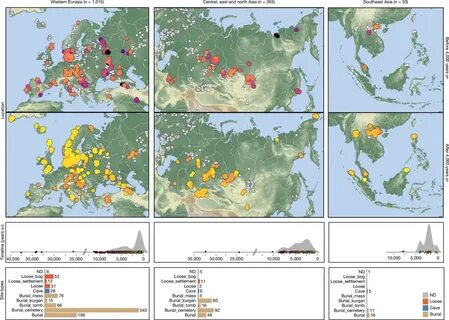

在人类历史的长河中,疾病一直是影响人类生存与发展的关键因素。尤其是人畜共患病,即那些可以从动物传染给人类的疾病,从远古时期便在人类社会中留下了深刻的印记。近期,一项前所未有的研究通过分析超过1300具古代骨骼和牙齿中的DNA,成功绘制出了一幅跨越37000年、涵盖欧洲与亚洲地区疾病演变的详细图谱。这项研究不仅深化了我们对疾病起源和传播路径的理解,也为现代疾病的预防与治疗提供了重要的科学参考。 现代医学界公认,当前已知的传染病中,约有六成是由动物传染至人类的,其中三分之二的新兴传染病都起源于动物。此次研究团队通过从骨骼和牙齿样本中提取微生物遗传物质,识别出了214种疾病的遗传形式,范围涵盖了细菌、寄生虫以及病毒等多种病原体。

令研究人员惊讶的是,人畜共患病的广泛流行并非是在早期驯养动物时期便迅速爆发,而是在大约6500年前开始显著出现,并在5000年前达到高峰,这一时间点远远晚于人类在美索不达米亚和东南亚地区最初的驯养活动。 这一发现提示,动物驯养只是疾病流行的前提条件,真正促进病原体传播和普及的,是随之而来的社会生活方式转变。研究指出,欧洲与亚洲部分地区的游牧民族,尤其是那些开始使用马匹牵引载具的族群,由于迁徙范围的扩大和族群间的频繁交流,极大地促进了病原体的扩散。由此看来,人口流动和交流是古代疾病扩散的重要驱动力。与此同时,病原体的不断突变促使一部分先行接触这些疾病的游牧人群逐步形成了更为强健的免疫系统,而仍依赖农业或狩猎采集的群体则在疾病面前相对脆弱。 令人震惊的是,在这些古老遗骸的DNA中,科学家发现了距离现代已有约5500年的鼠疫病菌Yersinia pestis最早遗传证据。

这种由跳蚤传播给啮齿类动物再传染给人类的病原体,在中世纪造成了欧洲大规模的瘟疫,导致数千万人口死亡。鼠疫只是众多历史病原体中的一个代表,研究同样揭示了起源超过4000年的疟疾,距今约1400年的麻风病,甚至可追溯至近万年前的乙型肝炎病毒和白喉病菌等遗迹。这些证据无疑表明,古代疾病不仅在某些时期发动剧烈攻击,更持续影响着人类群体的遗传适应和社会结构变化。 然而,尽管研究规模宏大,科学家们仍意识到该研究的局限性。许多病毒的遗传物质为单链RNA,在这次研究中尚未覆盖,这意味着某些病原体的历史轨迹可能尚未完全揭示。此外,此次研究仅局限于欧洲和亚洲的化石样本,对于非洲等地区的疾病历史还知之甚少。

覆盖更广泛地理和物种范围的研究,将有助于更加全面理解人类疾病史。 从科学意义看,研究团队的成果不仅仅是对过去疾病传播的回顾,更具备重要的现实指导价值。病毒和细菌的突变是疾病进化的常态,过去曾成功传播的突变株很可能在未来重新出现。因此,这一历史数据为疫苗研发提供了关键的遗传学信息,帮助科学家评估现有疫苗的覆盖范围以及研发针对性更强的新型疫苗。 除此之外,古代病原体遗传信息也帮助科学家理解某些现代免疫系统的形成过程,以及为何某些免疫优势可能伴随着疾病易感性。例如,解析游牧社区因适应某些病原体而产生的免疫力,也为研究现代多发性硬化症等免疫相关疾病提供了全新视角。

全球化时代,人类活动带来的人口迁移和环境变化使得新型人畜共患病不断涌现。理解这些病原体的历史演化轨迹,有助于我们识别潜在风险,提前做好预防准备。同时,纵观历史也提醒我们,疾病与人类社会发展息息相关,综合采取公共卫生、遗传学以及生态学等多学科手段,才是应对未来传染病挑战的有效之道。 总之,这项跨越37000年的古代DNA疾病研究不仅揭开了深藏在远古遗骸中的历史秘密,也为人类战胜疾病提供了珍贵的基因学财富。未来,随着技术的不断进步和遗址样本的丰富,我们将对人类疾病史有更加细致和全面的认识,从而推动全球健康事业迈向新的高度。