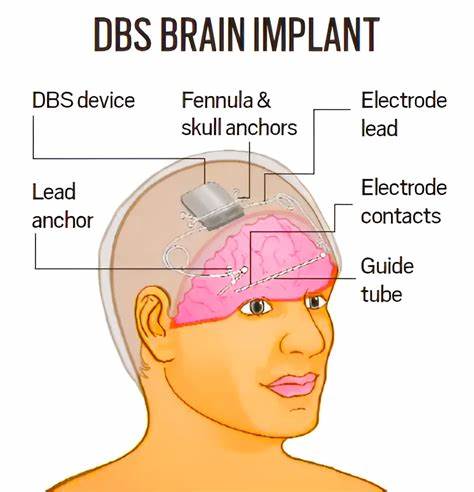

近年来,人工智能与神经科学的融合推动了脑机接口技术(Brain-Computer Interface, BCI)的飞速发展。世界首例能够帮助语音障碍患者通过脑植入设备不仅流畅地讲话,还能实现带有语调和情感表达的语言交流,甚至能唱出简单旋律。此项突破性的技术不仅在医疗领域引发广泛关注,也为人类沟通方式带来全新变革。 大脑中的语言与表达控制区域复杂且高度精细。传统脑机接口技术多聚焦于将脑信号简单映射为文字或单调的语音,但缺乏情感色彩和语调变化,使得沟通缺乏人情味和自然感。最新的脑植入设备则能够解码用户的神经活动,精准捕捉语音的韵律、重音以及情绪变化,实现接近自然语言的表达效果。

这项技术的核心依赖于先进的机器学习算法与神经信号处理技术。通过对该患者大脑语言相关区域的神经活动进行实时监测,系统能够分析复杂的脑电波模式,将其转化为语音信息,同时保留提问时的升调、强调某些词语时的变化以及歌唱时的音高变化。实验中,该患者成功用设备表达日常对话中的基本语义,同时还能随心所欲地哼唱三种不同音高的音符,展示了脑机接口在表达多维度语音的可能性。 这项成果的背后离不开跨学科团队的协作,涵盖神经科学、人工智能、语音合成以及临床医学。研究人员针对用户的独特神经信号量身定制算法,使设备能够适应个人脑电活动差异,保持高效的实时响应。该设备的实时转换能力极大提升了沟通效率,让患者能够更自然、更流畅地与外界交流。

与传统的辅助沟通工具相比,脑植入技术具有颠覆性优势。以往辅助设备往往依赖眼动追踪、肌电信号或机械输入,速度慢且容易导致使用者疲劳。脑植入方案克服了这些瓶颈,使得用户可以“用大脑直接说话”,无需额外肢体动作,从根本上改善了交流体验。此外,情绪和语调的成功捕捉使得机械化的语音生成变得更加人性化,极大地丰富了沟通的情感内涵。 这项技术的应用前景极其广泛,不仅适用于因神经损伤导致失语的患者,也为诸如渐冻症、多发性硬化等神经退行性疾病患者带来了希望。随着设备小型化和算法优化,未来有望实现更加复杂的语言和音乐表达,助力更多人重获自由沟通的权利。

除了医疗领域,脑机接口在辅助教育、娱乐互动甚至艺术创作等方面也具备潜在价值。患者能够用脑波直接控制虚拟形象、乐器甚至机器人,实现意念驱动的多元化交互方式,开启前所未有的用户体验。此举不仅拓展了人类表达的边界,也促使科技与人类感知、情感的融合更进一步。 不过,这项技术仍面临诸多挑战。脑植入手术存在风险,长期植入设备的稳定性与生物兼容性需要持续验证。隐私与伦理问题同样引起学界和社会的广泛关注。

如何保障用户脑数据安全,避免潜在滥用,是未来研究和政策制定的重要课题。科学家必须在推动技术进步的同时,严格遵循伦理准则,确保技术惠及每一位需要帮助的人。 总而言之,脑植入设备实现带情感表达的语言与歌唱,不仅是脑机接口领域的里程碑,更象征着人类沟通方式的革命性飞跃。随着技术的不断成熟与普及,未来无障碍交流将成为现实,诸多因病丧失声音的人将再度发声,拥有自主表达的能力。这一切都昭示着科技改变生命的无限潜能,也让我们对人类认知与交流的未来充满期待。