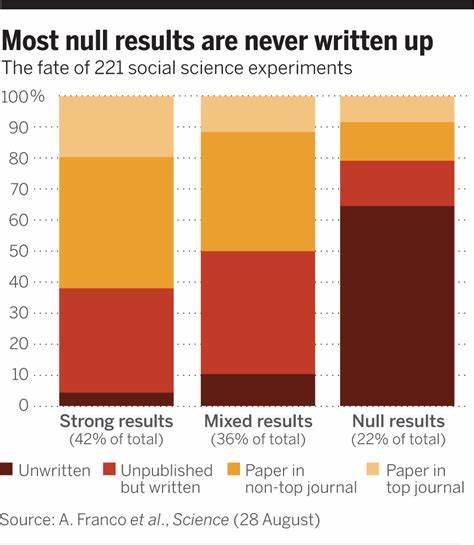

在科学研究领域,研究人员普遍认可无效结果的重要性,但却面临着发表无效结果的巨大困难。无效结果,即研究未能得到显著或者预期效果的实验数据,虽然看似无趣,却蕴含着科学探索的重要线索和警示作用。它们不仅能够防止重复投入资源于已被验证无效的方向,还能促进科学方法论的完善与创新。然而,现实中无效结果却长期被忽视甚至排斥,这一现象引发了科研界对于学术出版体系和科研评价机制的深入反思。 从本质上讲,科学进步依赖于真实和透明的数据共享,无论结果是阳性还是阴性。无效结果作为科学实验的重要组成部分,其发布不仅有助于完善科学知识体系,也减少“发表偏倚”带来的歪曲认知。

然而,诸多因素导致无效结果难以公开发表。 首先,学术期刊的偏好明显倾向于发表具有突破性发现和显著效果的研究,导致无效结果难以获得发表渠道。部分期刊编辑和评审倾向于忽视“无趣”的无效研究,认为其难引起读者兴趣和学术影响力。这种倾向直接压缩了无效结果的发表空间。 其次,科研人员自身对于发表无效结果抱有顾虑。一方面,担心无效结果的公开可能影响个人声誉,被视为“失败”。

另一方面,科研评价体系依赖于发表数量和影响力指标,无效结果发表不利于个人学术晋升和项目申请。这些现实压力促使研究人员选择性地报告数据,甚至可能导致数据隐瞒或篡改,影响科学诚信。 另外,缺乏专门针对无效结果的学术出版平台,也使研究者难以找到合适的发表渠道。虽然近年来出现了一些专注于发表无效或重复实验结果的开放获取期刊和平台,但覆盖范围及影响力仍有限,尚未成为主流发表途径。 科研社区和资助机构开始意识到无效结果的重要性,部分研究组织倡导开放共享和数据透明,鼓励发布完整的实验数据。推动无效结果的发表不仅有助于资源合理配置,还有利于科研合作与跨学科交流,促进系统性的学术进步。

在全球科研环境日益竞争激烈的背景下,如何正确看待并接纳无效结果,成为科研管理和学术文化建设的重要议题。需要从根本上改善科研评价体系,减少对高影响因子论文的盲目追求,鼓励多样化的科研成果交流。同时,期刊编辑部应调整评审标准,增设专栏或期刊展示无效结果,以缓解发表难题。 此外,加强科研人员对于数据真实性和透明共享的意识培训,提升科研诚信水平,也是应对无效结果发表困境的关键。科研机构可以设立奖励机制,对积极发表无效结果的研究人员给予认可,从制度层面激励其开放科学精神。 科技创新的本质在于探索未知和容忍失败。

无效结果作为科学实验不可避免的组成部分,其合理传播不仅反映真实的研究状态,也助力科学决策避免重复错误。只有当学术界能够普遍认可无效结果的价值,并形成有效的支持机制,科研工作才能实现更高效且具有可持续性的健康发展。 总的来说,推动无效结果的发表需要科研人员、期刊编辑、资助机构及整个科学社区的共同努力。只有构筑一个包容多样化科研成果的开放环境,科学才能以更全面和真实的姿态,服务于人类社会的创新需求和知识积累。