在互联网快速发展的20世纪90年代,网络安全逐渐成为关注焦点。安全套接字层(SSL)协议作为保障数据通信安全的关键技术,最初由网景公司(Netscape)开发。但随着技术演进和行业竞争的加剧,SSL协议经历了版本迭代与重大变革,最终在协议更名为传输层安全(TLS)后迎来了新的发展阶段。本文将带领读者回溯当年SSL协议的诞生、挑战及更名为TLS的内在缘由,深入解读这段网络安全历史上的重要转折。网景公司最早于1995年推出SSL协议的第一个生产版本——SSL 2.0,尽管它填补了加密传输的基本空白,却存在诸多安全漏洞。该协议一方面缺乏足够严谨的加密设计,另一方面在实际应用中也遭遇技术限制。

因此,SSL 2.0未能在行业内赢得广泛赞誉,并促使网景迅速投入SSL 3.0的开发。SSL 3.0于1996年发布,相较2.0版本在安全性和协议整体结构上做出了显著改进。网景在强化加密机制及协议流程方面倾注大量心血,使SSL 3.0在理论与实践层面都大为提升。然而,就在此时,激烈的浏览器战争正在激荡着互联网生态。微软与网景之间激烈的竞争波及安全协议层面。为了抢占技术领先权,微软基于SSL 2.0开发出了自己的协议版本,称之为“私有通信协议”(PCT,Private Communication Technology)。

PCT不仅在设计上掺入了微软的创新思路,更意图借此主导未来网络安全标准。为防止微软单独掌控市场,网景拒绝微软的协议霸权,继续推动自身SSL 3.0的完善。此种种角力令行业内几乎面临协议分裂的风险,导致客户端和服务器之间可能兼容性差、互不认可的尴尬局面。为了避免协议分裂对网络安全带来不利影响,当时业界相关的安全专家开始进行协调和谈判。Consensus Development公司成为沟通桥梁,主持了微软与网景的多轮会谈。业界权威人物如Bruce Schneier和Paul Kocher也参与其中,力求为协议制定一个更开放、公正与统一的平台。

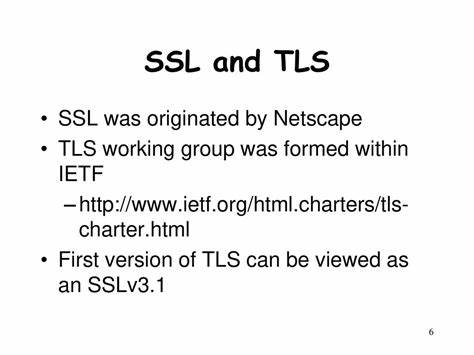

最终,双方达成共识,计划将安全协议的未来发展交由互联网工程任务组(IETF)主导,推动开放标准的形成。作为协议标准化的一部分,IETF要求对SSL 3.0进行一定调整,确保协议不再被单一厂商操控。此时,更名协议成为必要步骤,令新协议的归属更加中立和专业。于是,SSL协议被重新命名为传输层安全协议,即TLS(Transport Layer Security),TLS 1.0实质上是SSL 3.1的升级版本。更名带来的不仅是名称的变化,更代表了整个协议走向标准化和开放性的转变。协议中引入的新改进专注于安全修补以及细节完善,力求消除先前版本存在的缺陷。

TLS协议的发布标志着互联网安全技术进入了一个更加成熟的发展阶段。随着TLS的推广,网络通信安全的保障水平得到了显著提升,用户和企业的隐私保护能力得以加强。同时,TLS的诞生也象征着行业生态逐渐协同合作,技术竞争下的妥协和理性发展。回顾整个过程,SSL为何改名为TLS不仅是因技术协议需升级,更是企业间纷争与标准化力量冲突的产物。它代表了网络安全从早期实验性方案向成熟标准的转变,保障了多厂商环境下安全机制的统一与兼容。如今,TLS已成为互联网安全协议的主流标准,广泛用于HTTPS、电子邮件、VPN等各类通信场景。

尽管SSL的名字逐渐淡出历史舞台,其精神与技术基础却深植于现在的TLS体系。在网络安全不断面临新挑战的今天,了解SSL向TLS更名的历史过程,能帮助我们更好理解背后的技术演进和标准化意义,也为未来协议的发展提供宝贵借鉴。综上所述,SSL协议在90年代末更名为TLS,是由技术升级需求、厂商竞争压力以及行业标准化推动共同促成的结果。它不仅解决了原有协议存在的隐患,也实现了网络协议开放、公平的发展模式。这段故事生动展现了互联网安全领域复杂而充满挑战的成长历程,为我们认识现代网络安全协议的由来奠定了坚实基础。