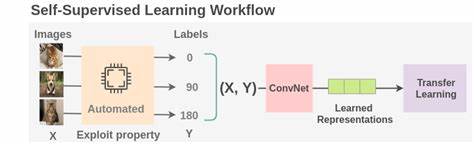

大脑皮层作为人类认知和感知的核心区域,其六层独特的层级结构一直是神经科学研究的焦点。然而,尽管层级划分清晰,不同皮层层级的具体功能及其在信息处理中的差异仍存在诸多未解之谜。近年来,随着人工智能尤其是自我监督学习技术的迅猛发展,科学家尝试引入计算模型以揭示大脑如何通过预测和自我调节完成复杂感知任务。特别是自我监督预测学习方法为理解皮层层级的特异性提供了新的理论基础,连接了神经电生理数据和认知功能的桥梁。自我监督学习是一种无需外部明确标签,依赖数据内在结构来进行学习的方式。脑内机制中,这种学习模式表现为神经系统利用过去的感觉信息结合上下文预测即将到来的感官输入,从而不断优化内在模型和行为输出。

传统的皮层模型认为感官输入从丘脑投递到第四层(L4),然后信息经过二三层(L2/3)整合处理,最终传递到第五层(L5)。然而最新的实验证据显示,L5不仅接受来自L2/3的输入,更直接获得丘脑的感官信息,这暗示皮层内存在两条并行皮层输入路径,一条通过L4-L2/3,另一条直接到L5。如何利用这两条路径在预测学习中实现分工和协作,是揭示皮层计算原则的关键。基于此背景,计算模型提出L2/3层负责基于L4传递的过去感官信息以及来自更高级皮层区域的上下文信息进行预测,生成对未来感官输入的预期。L5则直接处理来自丘脑的实际感官输入,作为教学信号,与L2/3的预测进行比对,产生预测误差信号推动学习过程。该机制实现了类比自我监督的学习目标,通过反馈连接由L5传递误差信息到L2/3,实现权重调整和模型优化。

该模型准确再现了神经元突触可塑性实验结果,如L2/3到L5连接的活动依赖性长时程可塑性,验证了生物学可信度。利用模拟的图案识别任务,模型展现出高精度的时序输入预测能力,能够在噪声或遮挡条件下保持稳定预测,体现了神经系统对不确定性与环境变化的鲁棒适应能力。更进一步,模型再现了神经元在不同皮层层级表达的稀疏编码现象。表层L2/3显示出较高的神经活动稀疏性,有助过滤无用信息,聚焦核心预测任务,而深层L5则维持较为分布式的活跃模式,反映其对当前感官输入的编码职责。这种层级特异性编码模式映射了生物学实验验证的皮层神经活动特征。通过对网络关键连接的系统性“切除”实验,研究揭示延时因素和反馈环路对整体预测学习的影响。

L4至L2/3的延迟使得L2/3能够利用历史感官上下文做好未来感知预判,缺失该延迟将导致预测能力严重下降。同时,L5至L2/3的反馈信号对误差信息传递及自我监督学习的成功至关重要,随机或稀疏反馈信号也能维持部分功能,但结构性反馈提升学习效率。该机制强调了皮层网络非单向顺序传递的信息流,而是具备复杂的回路和递归信息交流机制。应用该模型至小鼠视觉感知任务中,模拟了因视觉输入与运动预期不一致产生的感知“错配”信号。令视觉流停止而运动继续时,表层L2/3神经元普遍显示正向误差信号(兴奋),深层L5神经元则多表现为负向误差(抑制),该结果与实地记录的神经反应特征高度一致。该模型还能够解释在闭环与开放环路条件下错配信号的符号反转现象,说明预测学习机制能根据内部预期自动调整神经响应形式。

此外,模型对L2/3和L5不同神经元群体进行“刺激”模拟,预测其对层间错配信号的调控作用,为实验研究提供可操作的验证点。展望未来,该研究框架不仅有助于解构大脑皮层如何基于时间序列信息实现高效预测,同时为深度学习提供了启示,特别是在如何设计多层次、高鲁棒性的神经网络结构,结合先验知识、上下文和反馈信号实现动态自适应。通过分析层级延时、反馈稀疏与预测误差,理论与实证的结合推动了神经科学对学习原理的深入理解。与此同时,研究暗示人类大脑皮层中L2/3层的扩展性可能对应更强的预测能力,支持了人类认知优势的神经计算基础。该模型为视觉、听觉及运动等多感官集成的层级处理提供指导,启示跨学科的脑机接口和认知增强研究。总而言之,结合自我监督预测学习理论与生物神经结构的具象模拟,为揭示大脑皮层层级特异性功能提供了强有力的解释框架,为神经科学和人工智能的未来发展开辟了新道路。

。