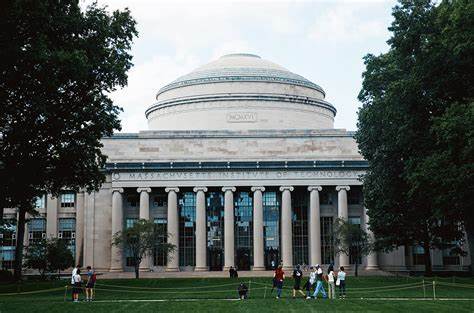

在科学研究领域,常常听到“地点,地点,地点”这句谚语,它不仅适用于房地产市场,更深刻影响着科学家的科研产出效率。近期一项涵盖数十万科学家的大规模研究显示,科研人员所处机构的地理与学术环境成为科研成果产出的关键因素之一。通过追踪研究者职业生涯中实验室的迁移轨迹,研究者们发现超过一半的科研生产力差异,都与其工作地点密切相关。此发现为学术界和政策制定者提供了探讨科研资源配置新视角。 这项由哈佛大学经济学家Amitabh Chandra和Connie Xu率领的研究,覆盖了1945年至2023年间约30万位美国生命科学领域科学家的出版记录,其中包括约38000名在不同机构间迁移的研究人员。研究揭示了波士顿地区科研机构科研产出位居全球前列,其学者在诸如《Cell》《Nature》和《Science》等顶级生命科学期刊发表论文的频率,是许多其他大都市研究人员的数倍。

值得关注的是,当科学家从低产出机构迁移至高产出机构后,他们自身的科研产出也显著提升,这种现象首次通过所谓“流浪学者”分析方法得到系统定量。研究团队虽然未能明确指出具体哪些机构特征引发生产力的提升,但资源充足、先进设施、优秀的研究团队规模等因素被认为是可能的驱动。 配合此前2022年的一项研究,科研团队规模庞大且强调合作文化的顶尖大学的教授们往往因带领更大规模的实验室而实现较高的生产力。由科罗拉多大学信息科学家Aaron Clauset主导的相关研究指出,推动科研产出的关键不仅是研究者本人的潜质,更在于其背后强大的科研“劳动力”支持。 当前美国及全球的科研资金配置面临重大课题:是将有限的资源优先投向少数顶尖科研机构以最大化论文和创新产出,还是应实现更均衡的资金分配,促进科研在更广泛的地区和机构间普及?这项研究为回答这一问题提供了翔实数据。研究发现,面对两名同样有潜力的科学家时,如果其中一人在的机构平均科研产出是另一家的两倍,那么优先资助前者将带来50%以上的成果提升。

然而,科学界也正视这一趋势可能进一步加剧科研资源和机会的不平衡。资金倾斜导致的“马太效应”可能固化以往的历史不公,压制边缘地区和机构发展的潜力。正因如此,美国国家卫生研究院(NIH)和国家科学基金会(NSF)均设立专门项目,旨在向传统资金支持较少的州和地区倾斜。以IDeA和EPSCoR项目为例,它们保障部分预算专用于支持资金相对匮乏地区的科研发展。 此外,为应对顶尖大学固有的声誉偏好问题,NIH已调整其资助评审程序,淡化对申请者机构和历史背景的关注,更加注重项目本身的科学价值。该改革旨在为各地科学家创造更公平的竞争环境。

研究还表明,在资金较少的州,科研机构以更高的效率产出高质量论文,甚至在单位资金获得引用量上超过资金充裕地区。这表明合理分配资金不仅有助于产业均衡发展,也能激发更多优质科研成果。除了产出效率外,分散资金支持对培养本地科研人才、推动解决区域性科学问题同样至关重要。 对于科研人员而言,迁移到科研资源更丰富、合作氛围浓厚的机构,常常意味着更充足的实验设备、更出色的研究团队以及更多的项目支持,这些都能显著提升个人的科研影响力。同时,这也反映出科学研究的“路径依赖”特征,即一个人的研究发展与其所处的环境紧密相连,运气与机遇在科研成功里扮演着不可忽视的角色。 在政策层面,如何在追求科研最大化产出的同时,保持科研生态系统的多样性和公平性,是一个复杂的权衡问题。

完全集中资金于少数精英机构虽然短期内产出更高,但长期可能弱化科研的包容性与创新活力。 相反,通过增加对欠发达地区科研投入,不仅促进科学普及和本土人才培养,还可能带来更多针对本地区关键问题的创新解决方案,从而实现科研效益的多元化和可持续发展。 总体来看,科学家迁徙与科研产出关系的深入分析,不仅为理解科研生态系统的动态机制提供了重要洞见,也为科学资助政策制定指明了方向。未来,借助大数据和多学科视角,政策制定者和学术界可以更有针对性地优化资金分配策略,促进科研整体水平的提升与公平发展。 在这个快速变化的科研时代,科研地点对科学产出的影响提醒我们,科学家的成功不仅来自个人才能,更离不开所属科研环境的支持与激励。优质的科研基础设施、开放的合作网络及合理的资源配置,是推动科学进步不可或缺的关键要素。

同时,确保科研机会公平,将为全球科学社区激发更加丰富和多样化的创新活力,推动人类知识的持续繁荣。