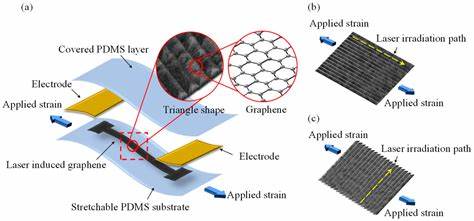

石墨烯因其出色的电导率和机械性能被誉为“奇迹材料”,但传统观念认为其极高的刚性限制了其在柔性设备中的应用。最近,维也纳大学的研究团队通过创新的“手风琴式波纹”设计,显著提升了石墨烯的拉伸能力,打破了材料刚性与柔性之间的矛盾,为相关科技领域注入了新活力。石墨烯诞生于2004年,被作为典型的二维材料首次被发现,其仅由一层碳原子组成,原子级厚度赋予它独特的物理和化学特性。其蜂窝状的原子结构使石墨烯在保证强度的同时具备优异的导电性和热传导性。然而,材料的刚性一直被视为限制其伸展性的关键因素,传统看法认为减少原子或结构缺陷会导致软化,但相关研究结果长期存在分歧。维也纳团队利用超洁净、无空气环境下的先进扫描透射电子显微镜(STEM)进行精密测量,排除了空气中杂质和颗粒对石墨烯表面的影响。

他们发现,通过移除相邻的碳原子产生的缺陷会导致材料表面出现明显的波纹,使得本来平整的石墨烯形成类似手风琴的褶皱结构。这种结构在拉伸时表现出独特的“手风琴效应”,波纹被拉伸展开,消耗的力小于直接拉伸平面石墨烯的力,从而极大提高了材料的伸展性。理论模拟也支持了这一实验观察,证明波纹的形成和展开机制是提高拉伸性的核心因素。更重要的是,实验还揭示了表面污染物的影响,这些外来颗粒会抑制波纹结构的形成,反而使石墨烯表现出更大的刚性,解释了此前研究中对刚度变化的矛盾结果。这一发现强调了实验环境的严格控制对二维材料研究的重要性。通过这一方法,研究团队推动了对二维碳材料力学性能调控的理解,并为设计更具柔性的纳米材料提供了科学依据。

拉伸性增强的石墨烯为柔性电子设备的发展开辟了新道路,例如可穿戴设备、柔性传感器和可折叠显示屏等未来技术。由于其卓越的电子性能和机械韧性,石墨烯在这些领域具有巨大的应用潜力。此外,波纹结构的引入也启示了其他二维材料的力学调控策略,拓展了纳米材料设计的多样性和功能性。展望未来,研究者们希望通过进一步优化缺陷工程和纳米结构设计,打造更为精准的材料性能控制手段,使石墨烯及其衍生材料能够在医疗监测、智能环境以及能源存储等多领域发挥更大作用。与此同时,确保材料表面纯净和实验环境的稳定将成为推动该技术走向产业化的关键步骤。总结来看,这一由维也纳大学团队取得的突破性成果不仅解决了石墨烯伸展性能的长期争议,更为柔性科技带来了新的可能性。

通过对纳米尺度结构的深入研究与创新,石墨烯因其“手风琴效应”而获得了显著的柔韧性,预示着未来材料科学的广阔前景。随着相关技术的成熟和应用场景的丰富,石墨烯有望成为下一代智能设备和高性能材料的重要基石,实现科技与生活的深度融合。