2006年,微软面向Mac用户的软件团队,在美国建立了一个规模庞大且高度专业化的Mac测试实验室。这个实验室不仅是硬件的聚集地,更是微软支持Mac平台的重要桥头堡。它不仅体现了微软对Mac用户的重视,也反映出软件开发和测试在跨平台技术中的复杂性。微软Mac实验室的面积约为2000平方英尺,满满当当地堆满了各种Mac设备,包括历代苹果硬件的代表作。从上世纪80年代的原始Macintosh,到当时最新的Mac Mini,无不尽收眼底,仿佛在这里能够穿越苹果计算机发展史。入口处贴着一张曾经用于恢复Mac系统的苹果原版光盘,唤醒人们对早期Mac硬件的怀念。

同时墙上挂着团队成员的生日纪念,让技术之外的人文氛围生动呈现。实验室的第一部分被称为“Sandbox”,是一个硬件测试区,聚集了所有重要且能够运行微软Mac软件的苹果产品硬件配置。这里安装有大型等离子显示屏,除了用于观察视频演示,也方便团队在进行培训和技术讲解时全员同步观看。值得一提的是,除了苹果的软件团队,微软内部的游戏组、硬件驱动组乃至Windows媒体团队,也会预约时间使用这片“Sandbox”来做跨平台的兼容测试。整个空间中摆放着大量不同年代的苹果机型,如早期的彩色iMac和iBook,构成了丰富的设备生态。在测试环节中,团队甚至有一个昵称为“Mac Nursery”的区域,专门关照那些早已成为收藏品的老款Mac,如SE/30、IIci以及昂贵的Mac II。

在这里,开发人员会启动Word 1.0或Excel 1.0体验并比较时代的演进。然而随着空间限制,一些老旧设备不得不被存放起来,而部分设备因条件所限也走向了“回收”阶段。除了硬件的丰富,实验室在数据管理和备份方面同样下足功夫。微软采用了ADIC备份机器人搭配Veritas Backup Exec软件,保障数据的安全与可恢复性。尽管备份系统整体表现优异,团队依然经历过一次因为Mac平台特定备份代理程序出错导致大约400GB数据恢复受阻的挑战。对于微软Mac单元而言,软件自动化测试是保证产品质量的核心手段。

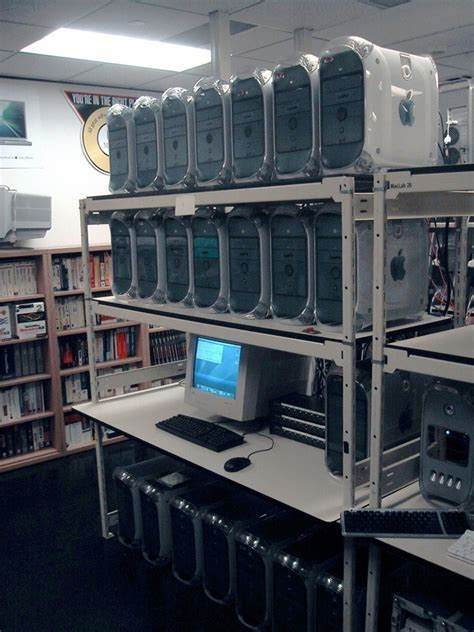

每天,包含英语和日语两个语言版本的四个Office构建版本会被自动发送到机房的Xserve RAID存储设备上,随后由连接到Xserve服务器的近250台自动化测试机器执行数以万计的测试用例。测试通过后,系统会自动发送电子邮件通报测试结果,不合格的部分则由人工测试人员进行深入调查和bug记录。测试团队通过让机器处理重复、枯燥的任务,将人力资源聚焦于富创造性与发现性的问题。微软Mac业务部的自动化测试能力随着硬件升级不断壮大,从最初的蓝白G3、灰色G4,到双处理器G5,团队逐步累积经验和硬件资产。随后,苹果推出Mac Mini后,团队灵机一动,将这些体积小、功耗低、散热好且价格合理的设备投入自动化阵列,最终形成包含150台Mac Mini的三个机架。这些Mac Mini通过USB KVM切换器和苹果远程桌面(Apple Remote Desktop)实现集中管理,极大提升了运维效率。

面对密集的硬件和布线,团队对机房的环境控制尤为重视,适宜的冷却体系是保持设备稳定运行的关键。服务器群虽时有关键设备出现故障,但有专人负责快速修复,确保测试连续性。微软Mac实验室也注重团队成员的工作生活平衡。社交娱乐设施如桌上足球台以及XBox和XBox 360游戏机丰富了团队的休闲时光,加深了同事间的凝聚力。此外,厨房提供各种免费饮品,营造舒适愉快的办公环境。实验室中的打印室配备了多款打印机,所有设备均连接至Mac OS X服务器实现集中管理,保障Office应用在文档打印方面的出色表现。

微软与各大打印厂商紧密合作,力图实现WYSIWYG(所见即所得)的印刷质量,这也彰显了Mac平台用户对细节的高标准需求。从整个微软Mac实验室的运作和布局可以看出,微软对Mac平台软件的支持绝非敷衍。团队既拥有对苹果设备深厚的技术积累,也投入了大量资源构建完善的自动化测试体系。透过这一实验室,微软为数百万Mac用户提供稳定、高质量的办公软件体验背后,凝聚了无数工程师和技术人员的智慧和汗水。2006年的此番巨资和努力,也展示了微软跨越传统平台边界的战略眼光。这个宏大且充满活力的实验室不仅是技术的堡垒,更是一座连接苹果与微软文化的桥梁。

在这里,我们见证了两家公司不同生态的融合,也看到了现代软件工程中对自动化和多平台兼容性的无限追求。如今回顾,微软当年的Mac实验室是科技行业跨平台支持的典范之一,也是理解现代软件测试自动化和硬件多样性管理的生动案例。正是在如此用心的准备和持续迭代中,跨平台软件产品才能在用户手中实现流畅、高效和稳定的使用体验。微软Mac实验室这个故事也提醒我们,技术发展和创新的背后,始终是专业团队不懈的坚守与创新。