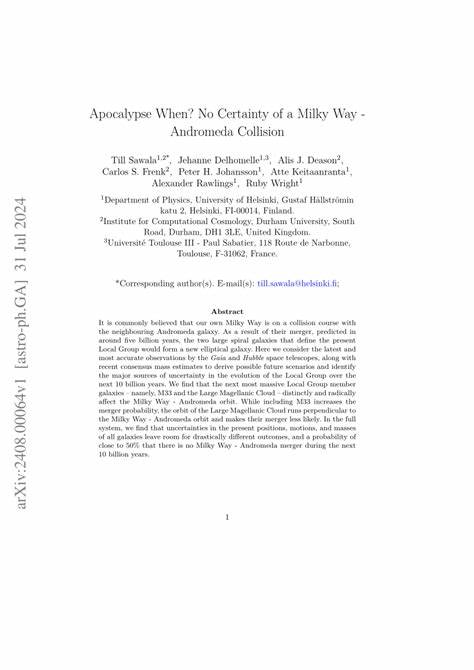

在浩瀚的宇宙中,银河系和仙女座星系因为彼此的引力吸引而被普遍认为注定会发生一场史诗般的碰撞。长期以来,科学界和大众媒体都普遍接受这样一个观点:大约五十亿年后,这两大螺旋星系将合并,形成一个巨大的椭圆星系。然而,随着观测技术的进步和天文数据的不断更新,这一既定观念正面临新的挑战。最新研究表明,银河系与仙女座的未来远没有表面那么确定,星系之间的互动充满了变数和不确定性。 众所周知,银河系和仙女座都属于本星系群(Local Group),这一星系群被几百个较小星系环绕。尽管这两大星系的相对径向速度显示它们正彼此靠近,但它们的横向运动速度以及彼此的质量分布对轨道演化起着关键作用。

近些年,借助于欧洲航天局的盖亚卫星和哈勃太空望远镜,科学家们取得了迄今为止最精确的测量数据,揭示了仙女座星系的微小视运动,这使得对未来轨迹的预测更具科学依据。 亮点之一是银河系和仙女座之间的速度向量并非直线对冲。过去的预测普遍认为,它们几乎轨道完全径向,因而不可避免地碰撞。而最新研究显示,两者之间存在显著的横向速度成分,使得轨道变得更加复杂,碰撞的必然性不再是既定事实。更重要的是,其他星系的存在,特别是本星系群中的第三大星系M33以及第四大重要伴随星系大麦哲伦云,对银河与仙女座的相互作用产生了重大的动力学影响。M33的加入倾向于增加两大星系合并的概率,但大麦哲伦云由于运动方向几乎垂直于两者轨道,对碰撞概率产生相反的影响,降低了合并的可能性。

研究团队通过蒙特卡洛方法进行广泛的模拟,以考虑观测参数中各种不确定性的影响,包括星系质量、距离、速度和轨道参数等。结果显示,由于这些因素的不确定性,银河系与仙女座星系将在未来十亿至百亿年中可能呈现多种演化轨迹。其中约有50%左右的概率,两者不会发生合并,而是保持彼此较远的互动,甚至长期共存于本星系群中。这一点彻底颠覆了此前绝对必然发生碰撞的传统认知。 这背后涉及的物理机制颇为复杂。引力吸引是驱动星系相互靠近的重要因素,但与此同时,动力学摩擦也扮演关键角色,它通过将轨道动能转化为星系内部热能,引发轨道衰减,最终促使星系融合。

研究中采用了Navarro-Frenk-White(NFW)暗物质晕模型,合理描述了星系质量分布及引力势能。通过考虑动力学摩擦的综合效应并结合观测数据约束,分析了星系运动的多维参数空间。 此外,模拟中还体现出轨道平面及三维运动的差异。大麦哲伦云的引入使银河系的运动轨迹偏离原先轨道平面,增添了系统的动力学复杂性。星系间的多体相互作用产生了非线性效应,使得轨道演化充满变数,也限制了基于目前数据的长期预测准确度。 对于银河系而言,未来不仅存在与仙女座的潜在碰撞,还有大麦哲伦云必然会在较短时间尺度内并入银河系的动态事实。

模拟结果表明,大麦哲伦云很可能在未来约十亿年内与银河系合并,成为银河系历史上的一次重要星系并吞事件。而M33也极有可能在与仙女座长期互动后,最终融合进入这颗邻近巨星系。 现阶段的研究还存在诸多限制和待完善之处。星系质量估计存在一定误差,尤其是暗物质晕的质量和浓度参数。宇宙大尺度环境中的外部引力场、暗物质亚结构以及星系内气体动力和恒星形成等非重力过程都可能对轨道演化产生潜在影响,但当前模型普遍进行了简化。未来借助更高精度的观测数据和更加复杂的宇宙模拟,如约束宇宙模拟,将能够更全面地捕捉这些因素,从而提升预测的准确性。

科研团队指出,银河系与仙女座星系命运的多样性不仅为宇宙演化提供了宝贵的实例,也提醒我们宇宙中许多现象实际远比预想中更为复杂。基于目前最精细的数据和模型,星系碰撞不是一条必经之路,而是充满了机遇和可能性的多样未来之一。 从更广阔的视角看,这项研究彰显了现代天文学和宇宙学的进步与挑战。利用空间望远镜和卫星测量极其微小的星系运动,是一项技术和理论的双重突破。同时,多体动力学模拟的复杂性也成为制约预测的重要因素,激励科学家们进一步创新计算方法和观测技术。 总之,银河系与仙女座星系之间的未来关系不再是简单的线性脚本,而是一个充满变数和可能性的动态故事。

未来数十亿年中,这两个星系是会命中注定地相拥合并,还是将继续优雅地绕着彼此舞动,仍然有待天文学不断揭示。对于我们生活的这颗美丽星球而言,宇宙的宏观命运依旧神秘而壮观,值得我们持续探索和深入理解。