随着软件开发与数字设计的不断演进,代码与图形界面之间的交互方式也在快速发展。传统工作模式中,程序员通常在代码编辑器中编写文本代码,而设计师或用户则借助图形用户界面进行直观操作。然而,当这两种方式能够实现无缝衔接并同步变化,便可极大提高工作效率和创新空间。近期,一种基于语言服务器协议(LSP)的双向实时编辑系统开始引起业界广泛关注,它有望彻底改变代码与GUI之间的互动方式。语言服务器协议,简称LSP,是由微软主导开发的一种标准通信协议,用于连接不同的代码编辑器和后端语言服务器,提供如代码补全、诊断、跳转定义等丰富的编辑功能。借助LSP,开发者不再依赖特定IDE或编辑器,能够享受跨平台和跨工具的统一体验。

LSP的核心优势在于其扩展性和灵活性,为实现复杂的编辑交互奠定了基础。近年来,业界探索如何将LSP应用于代码与图形界面的双向交互中,尝试让用户既能通过熟悉的文本编辑器修改代码,又能通过直观的GUI操控设计元素,两个界面实现实时同步。这种创新借助LSP的消息传递机制,使得代码的结构性信息能够被实时提取、解析,并映射到图形界面元素上。同时,图形界面的交互反馈也通过LSP通信反馈并转换成代码更新,实现双向的数据一致性。这一技术突破不仅实现了用户体验的革新,也为软件架构设计提出了新的挑战。首先是代码解析与重写的复杂性。

为了保证图形界面操作后能够准确更新代码源文件,系统必须智能识别代码语法、保留注释及格式,并处理可能的代码风格和缩进规范。这往往需要自定义的语法树解析器与代码生成器,远非简单的字符串替换。其次,实时同步带来的并发编辑冲突需有效管理。代码编辑器和GUI往往会同时修改数据,如何避免“覆盖未保存修改”或导致界面和代码脱节,是实现稳定体验的关键。现阶段,多数解决方案倾向于引入状态版本控制与增量变更同步机制来缓解冲突,甚至利用更先进的操作变换(Operational Transformation)或冲突自由复制数据类型(CRDT)技术来支持多人协作编辑。此外,LSP本身的协议设计也面临新挑战。

传统LSP主要聚焦于代码文本层面的功能,双向编辑要求扩展协议支持更丰富的数据交互,比如图形元素属性、几何变换及用户操作事件等。部分研究者提出了对LSP进行协议扩展,使之能传递更底层的AST节点或渲染信息,以便图形界面能够准确反映代码结构的微小变化。在实际应用中,基于LSP的代码与GUI双向实时编辑系统具有广泛的潜力。计算机辅助设计(CAD)领域尤为典型。很多程序员热衷于通过代码精细控制设计方案,但同时希望在图形界面中获得直观反馈和快速微调的能力。传统CAD软件往往限制编辑者只能采用单一方式,或者图形界面编辑后代码不能实时同步,或者代码修改不能即时反映到图形界面。

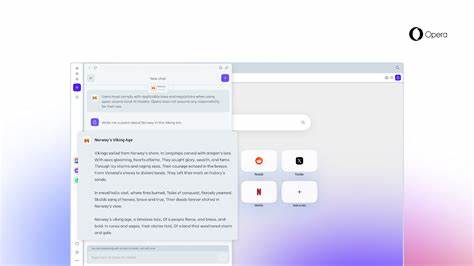

利用LSP实现双向编辑让用户可以在其习惯的文本编辑器(如Emacs、Neovim)中享受完善的代码编辑体验,包括语法高亮、自动补全和错误诊断,同时在旁边的GUI中实时看到设计的变化,极大提升设计流程的流畅度和自由度。此外,这种模式也适用于教育及协作场景。初学者通过图形界面直观理解代码逻辑,而高级用户则可借助代码获得更精细的控制,两者无缝协作,有助于跨领域知识传递。尽管处于早期阶段,已有一些开源和商业项目探索类似思路。例如OpenSCAD结合Neovim编辑器虽然未实现完全双向同步,但已能实现一定程度的代码触发视图更新。又如某些新兴代码CAD项目尝试基于LSP打造实时同步的编辑环境,初步验证了实现的可行性。

然而,现有系统普遍仍面临诸多瓶颈。代码及图形的复杂转换、高性能实时通信需求、多端状态一致性保持以及用户体验细节处理,都需要深入研发和优化。未来的发展方向可能聚焦于建立通用的语法抽象模型和协议规范,使得不同语言和图形界面组件能够高效协同。借助机器学习与智能辅助技术,系统可以自动完成代码的格式化与优化,甚至智能预测用户下一步操作以加快响应速度。同时关注社区生态建设和工具链集成,降低开发者入门门槛,促使更多项目利用此类技术实现创新功能。总结来看,基于语言服务器协议实现代码与图形界面的双向实时编辑,是现代软件设计领域极具潜力的突破。

它不仅融合了代码的强大表达能力和图形界面的交互优势,还推动了开发环境的智能化和用户体验的提升。尽管挑战尚存,包括协议扩展、冲突解决、性能优化等方面,但随着相关技术和工具的不断成熟,未来有望诞生更多功能丰富、用户友好的开发与设计平台。对于程序员和设计师而言,这意味着打开了一扇连接代码与视觉世界的新大门,既能享受传统文本编辑器的高效便利,也能获得图形直观操作的快速反馈。期待在不远的将来,代码与GUI双向编辑的理想愿景能够全面实现,开启全新创作与协作时代。