在全球科学研究蓬勃发展的背景下,科研成果的真实性和可靠性成为了学术界和公众高度关注的话题。科研的可重复性,即不同研究团队在相同条件下能否获得类似结果,是验证科学发现有效性的核心标准。近日,巴西一项大规模生物医学复现项目公布了其最新的发现,令人震惊的是,该项目未能成功验证多项著名生物医学研究的实验结果,暴露出科研存在的重复性危机。该项目不仅体现了科学研究面临的挑战,也为未来的科学改革提供了重要的启示。该项目由巴西联邦里约热内卢大学牵头,整合了全国56个实验室、213名科学家的力量,旨在通过统一标准的复现实验来评估生物医学研究的可靠性。与以往针对某个特定领域的复现研究不同,该项目聚焦于巴西本土科研成果中最常使用的三种关键研究方法进行系统的验证,涵盖了细胞代谢检测、基因扩增以及小鼠迷宫行为测试。

项目组首先随机抽取了1998年至2017年间由巴西研究者发表的相关文章作为研究基础,每个实验均在三个不同的实验室独立进行复现,以确保结果的严谨性和可靠性。此次尝试总共覆盖了47项具体实验,进行了97次有效试验。令人遗憾的是,按照项目定义的五项评估标准,只有约21%的实验达到被认为“可复现”的标准。这意味着超过四成的关键生物医学实验结果无法被独立团队重复验证。更令人关注的是,原始论文中报道的效应强度平均高出实际复现实验约60%,显示出文献中普遍存在效果夸大的现象。此次研究成果通过预印本形式发布在bioRxiv平台,尚未经过同行评审,但已经引发了国际科学界的广泛讨论。

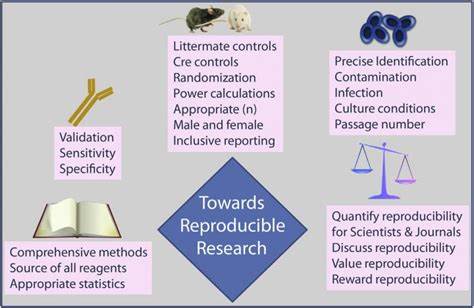

科学家们认为,这种可重复性不足的问题绝非单一现象,而是全球科研体系中普遍存在的挑战。造成科研难以复现的原因多种多样,实验设计缺陷、统计分析不足、实验材料差异甚至科研环境的不同,都会对结果产生影响。此外,发表压力和学术竞争也可能促使部分研究未能充分披露实验细节或数据,降低了结果的透明度和可验证性。巴西的复现计划不仅揭露了问题,更提出了应对策略。项目负责人马里安娜·布埃夏特·德阿布鲁强调:“我们现在拥有了推动科学内部改革的实证基础,无论是在公共政策层面,还是大学内部的研究管理中,都需要基于实际数据来推动质量提升。”科学共同体针对该项目提出了多重反思。

加强标准化操作、完善数据共享平台、引导合理统计方法的应用以及增加对科研伦理教育的投入,已成为重点改进方向。政府和科研机构也开始关注如何通过立法和经费支持促进研究质量的提升,而非单纯追求数量和影响因子。全球范围内,类似的可重复性问题已多次被爆出。2015年美国科学开放合作组织的一项大规模心理学领域复现试验同样发现,近半数结果无法被验证。巴西此次独特之处在于其围绕特定实验技术进行综合复现,这种方法为验证科学方法本身提供了新视角。对普通公众而言,科研的可靠性直接关系到医疗安全、新药研发以及公共健康政策的科学依据。

不可重复的研究结论可能导致资源浪费,甚至影响患者的治疗选择。当前,科研的透明化成为提升公众信任的重要途径。回顾该项目的实施过程,从准备到执行经历了新冠疫情带来的巨大挑战。疫情期间实验资源紧张,实验室封锁与人员流动限制均影响了项目进展。然而,团队克服了种种困难,凝聚成一支跨学科、跨机构的科研联盟,彰显了科研合作的重要性。未来,科研复现的推广仍需依赖更多国家和领域的支持。

巴西模式提供了一种范本,即通过方法驱动而非领域驱动的复现策略,有助于揭示技术层面的不足,进而提升整体科学质量。科技发展日新月异,科学界需要牢记科研诚信和方法论的根基不可动摇。复现危机不应成为科研的障碍,而应化为推动科学规范、增强国际合作及提高研究水准的契机。通过完善实验设计、加强数据公开及强化监管机制,科研成果的可信度必将稳步提升。同时,科研教育者需在培养新人科学家的过程中,强调严谨精神和批判性思维,确保未来科研走上可持续发展的道路。总结来看,巴西生物医学复现项目的发现虽然令人警醒,却为全球科研质量管理提供了宝贵经验。

它呼吁科研界重新思考科学创新的本质,追求不只是数量上的突破,更应着眼于质量与可重复性。只有如此,科学进步才能真正造福社会,赢得公众的信任与支持。