近几年,全球能源革命进入了一个关键阶段,特别是在人工智能和大数据时代,电力需求呈现爆炸性增长,这对各国能源结构和政策制定提出了全新挑战。美国前总统特朗普推动的“大而美”能源法案,成为了近年来最引发争议的政策之一。许多专家认为,这项法案不仅影响了美国在新能源领域的竞争力,还间接促成了中国在绿色能源产业上的领先地位。本文将深入探讨特朗普“大而美”法案的核心内容,剖析其背后的能源战略逻辑,并分析这一政策如何让中国在全球新能源动力赛道迎来关键机遇。 特朗普“大而美”法案自推出以来,便引起了广泛讨论。与外界预期推动新能源发展的方向相左,该法案实际上大幅削弱了美国在太阳能、风能和电池储能等关键可再生能源领域的税收优惠政策。

正如多位业界专家和评论员指出,法案刻意减少对这些被视为“自由派”能源技术的支持,反而增加了对传统清洁能源技术如核能、水电和地热的扶持。然而,核电建设周期长,且技术复杂,短期内难以满足快速增长的能源需求。与此同时,法案对电池储能的相关税收优惠设定了苛刻的限制,特别是禁止与中国等“受限外国实体”有联系,这在实际操作中极大地限定了美国企业的参与空间。 可以说,这项法案反映了特朗普政府在能源政策上的强烈意识形态倾向。对可再生能源的削减支持,不仅仅是单纯的经济策略,更深层次表现为政治对立与意识形态的博弈。这种策略忽视了当前太阳能和风能在成本和效率上的优越性,同时也忽略了随着人工智能产业扩大,对高效、可靠、绿色电力的大量需求。

相较之下,中国政府则逆势而行,坚定推动太阳能和风能项目的扩张,建立世界规模最大的新能源生产系统。中国将能源转型视为国家战略核心,投入巨资发展电池技术和智能电网建设,抢占技术制高点。 中国目前不仅是全球最大太阳能电池板生产国,也是世界最大的风电市场。此外,中国在电动汽车和相关电池制造领域实现了跃升。依靠政策支持和产业协同,中国企业在全球新能源供应链中占据主导地位,并通过海外投资和技术输出进一步扩大影响力。相较之下,特朗普法案的潜在效果是削弱美国企业的竞争力,使其在绿色经济转型的关键时期陷入被动。

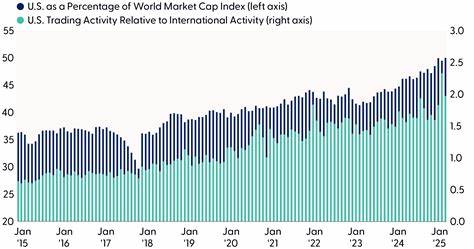

法案还体现了对环境治理的短视态度,比如取消针对石油天然气生产超额甲烷排放征收的首个费用,这是全球气候治理中极其重要的一环。从长远来看,这不仅不利于全球应对气候变化的努力,也可能损害美国在国际环境谈判中的信誉和领导地位。与此同时,中国则积极推进碳中和目标,设定了明确的减排时间表,逐步关闭高污染设施,显著提升环境治理水平。 此外,美国新能源产业的投资环境因政策不确定性而变得紧张,很多潜在投资流向了政策更加友好、市场更具前景的中国市场。对于美国本土工人来说,这种政策转向也意味着就业机会的减少,尤其是在风能和太阳能产业链上。不少反对声音指出,法案未充分考虑区域经济差异和新能源产业的广泛潜力,这可能使得美国错失全球绿色经济带来的巨大市场红利。

分析特朗普法案对于中美竞争格局的影响,能发现这不仅是一场能源政策的较量,更是一场技术创新和国家战略的博弈。中国通过持续推进新能源关键技术研发和产业规模扩张,牢牢把握未来经济增长的主动权。而美国在政策上的摇摆不定和意识形态干扰,则削弱了其全球能源创新领导力。 从全球视角来看,能源转型不仅是减少碳排放的必由之路,也是科技进步和产业升级的风口浪尖。太阳能、风能、电动汽车和智能电网等绿色技术,正成为国际竞争的核心领域。中国凭借政策支持、市场规模和产业链优势,正在逐步实现“能源大国”向“能源强国”的跃升。

面对现实,美国需要重新审视自己的能源战略,减少对政治因素的干扰,加强对新能源技术和市场的支持。只有这样,才能在未来由人工智能驱动的新时代中保持竞争力,避免在全球能源革命中被边缘化。特朗普“大而美”法案的实施教训值得深思,能源政策应当基于科学和市场规律,为国家发展创造最大价值。 总之,特朗普推动的这项法案,无意中成为了中国新能源崛起的助推器。中国正在快速构建绿色能源生态系统,主导未来能源科技发展,抢占全球竞争制高点。美国未来的国际地位和经济活力,在很大程度上取决于是否能够调整政策,拥抱新能源,迎接智能能源时代的挑战。

全球能源格局的演变,也将深刻影响世界经济、环境以及国家安全的未来走向。