人工智能的迅猛发展正深刻改变着我们的社会、经济和生活方式。无论是自动驾驶、智能客服,还是深度学习与自然语言处理,AI技术的普及已成为不可逆转的趋势。然而,伴随着便利和效率提升,人类社会也面临诸多挑战与焦虑,尤其是对就业岗位的冲击、社会公平的考验以及未来人机关系的思考。针对“人类如何打败人工智能”的问题,许多观点认为,单纯“战胜”人工智能并非现实,而是如何智慧地共生、有效管控成为关键。首先,人工智能本身并非问题的根源,关键在于掌控人工智能的人类及其使用目的。历史可以为我们提供借鉴,工业革命期间蒸汽机和机械化生产同样引发巨大变革,但并非机器本身造成了社会不公和失业,而是人类并未及时调整体制与经济规则。

事实上,现有的经济体系完全是人造的,是依据特定规则与利益运行,人类完全有能力重新设计这些规则以应对技术变革。面对此刻的AI挑战,我们应更多关注的是制定合理的监管政策与社会保障体系,确保科技红利惠及广大民众,而不是被少数利益集团垄断。经济层面上的一种可行方案是对自动化和AI系统进行合理征税,以缓解因技术进步带来的劳动力市场失衡。例如,针对利用AI替代人力的企业,可以依据AI系统的效率超过人类劳动价值的程度,征收一定比例的税费,进而用这笔收入支持失业群体的职业培训和社会福利保障。这样不仅能有效缓解就业压力,还能倒逼企业在技术创新的同时对社会承担更多责任。尽管实现这一方案需要克服计量标准的复杂性和行政管理的难度,但考虑到AI系统本身可以参与管理和优化,相信通过智能化工具,相关执行难题能够得到一定程度的缓解和突破。

另一方面,普遍的基础收入(Universal Basic Income,简称UBI)也被视为解决AI时代失业风险的有效途径。通过对资本和自动化收益加大税收力度,将资金用于向民众发放基础收入,不仅保障了基本生活,也为人们提供更多自由去寻找适合自身的职业发展路径。部分倡导者认为与其开展繁琐的再培训项目,不如提供更简洁公平的经济补助,让每个人都能获得基本的经济安全,同时根据个人兴趣和能力投身于创新、创造和社会服务等领域。UBI方案既能减轻社会阶层紧张,也为构建人机协同的未来提供了坚实的基础。从职业技能的角度来看,短期内人类应当专注于那些机器和AI难以替代的技能领域。例如,具备高度创新能力和复杂情感交互能力的职业依然对人类有极大需求。

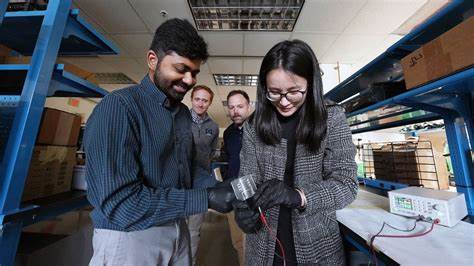

具体表现为涉及人际沟通、艺术创作、心理疏导、复杂判断及现场突发事件应对等方面。物理劳动中复杂的感知和灵活操作能力也使得机器人在短期内难以完全取代人类,尤其是在多变环境和高风险条件下。此外,强化人类的批判性思维与创造性思维能力,将使人类更具备与AI差异化竞争的核心优势。长期来看,建立强有力的法律及社会组织结构也非常关键。工会、行业协会和政治团体应积极争取劳动者的权益保护,推动制定合理的劳动法规和技术应用规范,限制AI技术的滥用和对劳动者的剥削。社会各界应形成合力,透明监督AI研发与部署过程,避免某些技术被滥用于违法违规或者损害社会公平的方向。

与此同时,发展“负责任的AI”理念,强调技术的伦理道德约束,以及促进多元主体参与AI治理,成为实现共赢的关键举措。有人提出极端的观点,如停止AI的发展或人工智能必须实现真正自由意识后才能被有效控制,但这类想法多半脱离现实并带来时间上的巨大代价。停止技术进步几乎不可能,而完全放任则风险巨大。平衡创新与监管,利用技术创造更多人类福祉,成为现代社会必须拿捏的智慧。此外,保持“人性”依然是面对AI时代的重要态度。人类独特的感性、创造力与深层连接是任何冷冰冰的算法暂时无法替代的优势。

持续培养批判性思维,激发原创力,深度交流协作,是守护个人价值与社会多样性的根本途径。未来的共存模式或许是人类与AI形成互补,推动新的生产力与生活方式,而非简单对抗。综上所述,面对人工智能带来的冲击,人类应避免陷入“击败AI”的零和思维,而要从制度设计、经济政策、技能培养、法律保障和伦理治理多维度入手,构建可持续的共存之道。制定合理的税收政策,支持普惠型社会福利,激励创新的同时保障就业公平,强化法律与社会组织的保护,注重人机协同的优势发挥,保持人类的独特创造力与情感连结,均是有效应对之策。AI既是挑战,更是推动人类社会进步的强大动力。只有通过智慧的管理与积极的适应,人类才能真正掌握发展主动权,实现人与智能技术的和谐共生。

未来的路虽充满不确定性,但依靠理智和创造力,人类依然能够书写属于自己的辉煌篇章。