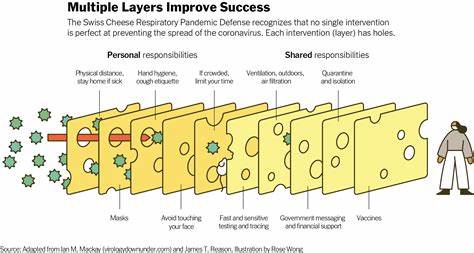

瑞士奶酪模型作为风险管理领域的重要理论工具,已广泛应用于航空、医疗、工程及信息安全等多个行业。该模型形象地将复杂系统中的安全防线比作一片片带有各种大小孔洞的瑞士奶酪,每片奶酪代表系统中的一道防护措施,而这些孔洞则象征着每个防线存在的漏洞。尽管每一层防线本身并非完美无缺,但通过多层叠加,可以有效减少潜在风险最终转化为事故的可能性。瑞士奶酪模型强调,只有当所有“孔洞”在不同层防线中同时对齐,危险才可能穿透所有防御,导致事故发生。 这一模型最早由英国曼彻斯特大学的詹姆斯·蒂·理查森(James T. Reason)教授提出,旨在解释复杂系统中事故发生的机制。与传统将事故归咎于单一错误行为的观点不同,瑞士奶酪模型揭示了事故往往是多重因素共同作用下的结果。

模型中的“孔洞”实际上代表了组织中的失误和缺陷,包括主动失误和潜在失误。主动失误是指直接导致事故的错误行为,例如飞行员的误操作;而潜在失误则是隐藏在系统内部的隐患,如设计缺陷、管理漏洞或文化问题,这些往往长期存在且难以被察觉,但在特定条件下可能引发严重后果。 在航空安全领域,瑞士奶酪模型有着广泛而深远的应用。飞机制造商、航空公司和监管机构基于该模型,构建起多层安全屏障,从飞行员培训、飞机设计到空管监控,每一环节都在努力堵塞“孔洞”。当任何一层防线失效时,其他层次依然能发挥保护作用,有效避免悲剧发生。类似的理念也被应用于医疗行业,通过改善药物包装设计、优化医护流程和加强团队沟通,极大降低了医疗差错率,提高了患者安全。

这种多层防御的思想同样适用于复杂工程项目。无论是化工厂的设备维护系统,还是石油钻井平台的安全管理,均依赖多道防线贯穿整个生产流程,防止单一故障带来灾难性后果。此外,瑞士奶酪模型为企业风险管理提供了理论依据,使组织能够系统地识别和控制潜在风险,促进持续改进和文化建设。 值得注意的是,尽管瑞士奶酪模型被广泛认可,但其也受到一些批评。部分专家认为,模型过于简化复杂的人为和系统因素,且在实际应用中往往缺乏配套工具和多元视角支持,可能导致对事故原因的片面解读。因此,现代风险管理实践中,往往结合其他模型和分析方法,从多维度、多层次进行综合评估,以提升风险识别和控制的准确性。

近年来,随着科技发展和管理理念的进步,瑞士奶酪模型也不断被拓展和创新。在信息安全领域,它被用作“防御深度”(defense in depth)战略的基础,通过多重安全措施层层设防,抵御黑客攻击和数据泄露。同样,在公共卫生领域,例如新西兰应对新冠疫情的策略中,也采用了类似的多层防护措施理念,强调个人防护、环境控制、检测追踪等多个环节相互协作,共同减少疫情传播风险。 深入理解瑞士奶酪模型有助于企业和组织构建更为坚实的风险管理体系。管理者应关注不仅是表面上的错误行为,更要识别隐藏在组织架构、管理流程、文化氛围中的潜在隐患。通过培训、流程优化、技术升级和文化塑造,逐层“堵洞”,降低事故链条产生的可能性。

同时,强调跨部门协作与信息共享,使各层防线能够实现有效联动,提升整体系统的安全韧性。 从个体角度看,瑞士奶酪模型提醒每个人都可能无意间成为事故发生的“环节”,因此培养主动识别风险、及时报告隐患的意识极为重要。组织文化应鼓励开放沟通和透明管理,避免“责任归咎”导致的掩盖与隐忍,为发现和解决问题创造良好环境。 总的来说,瑞士奶酪模型不仅是理论上的框架,更是一种战略思维方式,引导我们认识到安全和风险控制不是依赖单一措施,而是需要多层防御共同作用,才能最大限度减少意外事故的发生。面对日益复杂多变的现代社会环境,借助瑞士奶酪模型的核心理念,企业和社会能够建立起更加稳健和灵活的安全管理体系,保障生产生活的平稳运行。 未来,随着人工智能、大数据及物联网等技术的融合应用,瑞士奶酪模型有望结合更多先进工具,实现对潜在风险的实时监测和动态调整。

通过数字化和智能化手段,帮助管理者更精准地“洞察”系统漏洞,提升风险预警能力,推动安全管理进入一个新时代。通过持续创新和完善,我们可以期待瑞士奶酪模型不仅为风险防控提供坚实理论支撑,也助力打造更安全、更高效的社会运行环境。