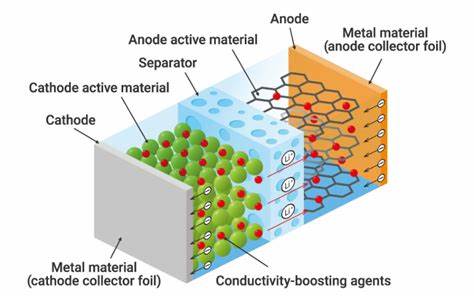

在现代能源存储技术中,电池正极材料的性能直接影响电池的寿命、能量密度和充电速度。传统正极材料往往需要复合多种化学成分以兼顾导电性、离子迁移能力与机械稳定性,然而这种多组分混合设计容易在材料界面形成劣化点,进而导致电池容量逐步下降。近期,一组中国科学家研发出一种新型铁-氯-锂复合正极材料,具有导电性佳、离子迁移性强且具备自我修复能力的显著特性,为电池技术带来了创新突破。该材料的化学式为Li1.3Fe1.2Cl4,结构上由中心的铁和氯原子构成两个以底面相对的四棱锥体,锂离子则分布于这些结构的角落,形成多个可随锂离子迁移的储存空间。分子动力学模拟表明,锂离子能够在材料内部快速迁移,保证高效的充放电过程,同时因独特的结构设计,为锂离子提供了稳定的存储场所。传统电池正极多依赖昂贵且复杂的制造工艺,而该材料采用廉价且丰富的铁和氯资源,制造过程则通过将锂氯化物与两种不同配方的氯化铁高速球磨混合后,在200摄氏度下加热成熟。

这一工艺相对简单,虽尚需优化以适用于大规模生产,但为后续产业化奠定了良好基础。实验证明,搭载该正极材料的电池在能量密度方面表现与铁磷酸盐正极相当,且在高速充电时反而能保持甚至提升容量,这一反常现象凸显了材料优异的动力学特性。经3000次循环测试后,电池仍能保持超过90%的容量,展现出卓越的循环寿命和耐久性。其卓越的性能与材料在充电过程中的相变机制密切相关。随着锂离子脱嵌,铁和氯的相对位置发生调整,材料在充放电周期中经历三种不同的晶相。这些相变伴随约8%的体积膨胀,且材料在周期内由脆性转变为更具延展性的塑性态。

此种韧性转变使材料在充电过程中对裂纹和空洞具备自我修复能力,从而极大增强了电极的机械稳定性和寿命。尽管其本身的电子导电性相对较低,科研团队通过掺杂约2%的导电碳有效提升了整体导电性能。此外,该材料还能作为固态电解质涂覆在其他高容量正极上,既促进离子流动又提升电极的容量极限。该多功能特性使其有望在未来电动车和储能设备中扮演重要角色。自我修复的特性不仅延长了电极寿命,还降低了维护成本,快速充电能力满足了现代用户对便捷高效充电的需求。材料本身选材低廉、易得,符合可持续发展的需求,对缓解资源瓶颈有积极意义。

然而,目前制造过程中关键的机械球磨步骤在工业化规模仍面临挑战,后续需要开发更高效、可控的合成工艺以实现大批量生产。这一技术的诞生标志着锂离子电池材料设计进入了一个全新的阶段,挑战了传统复合材料多组分设计的范式。未来,更多基于铁和卤素的电极材料将被挖掘,以兼顾高性能与经济性。科研人员也将致力于深入解析该类材料的多相转变机制和界面化学反应,为提升电池整体性能提供理论支撑。随着全球向绿色能源转型的步伐加快,对高效、耐用且成本可控的电池技术需求日益增长。这种具备多重功能的铁氯锂复合正极材料以其独特优势,有望推动电动车普及和大型储能系统的发展,助力实现碳中和目标。

科技创新不断展现锂离子电池化学奥秘,为未来能源领域注入无限可能。当前研究虽已取得显著进展,但还需持续攻关制造工艺和界面优化,才能将实验室成果彻底转化为市场产品。展望未来,随着材料科学与工程技术的融合,更多类似的“全能型”电池材料将涌现,带动整个动力电池产业迈向高效、绿色、智能化新时代。