慢性低钠血症,这一常被临床视为无明显症状的电解质紊乱状态,近年来受到科学界的广泛关注。来自日本藤田保健卫生大学的研究团队最新发表在《Molecular Neurobiology》上的突破性研究表明,慢性低钠血症不仅影响躯体机能,更通过扰乱脑部神经化学环境,直接引发小鼠的焦虑样行为。这一发现不仅填补了低钠血症与神经行为关系的科学空白,也为将来的临床诊疗提供了重要线索与方向。慢性低钠血症(Chronic Hyponatremia, CHN)通常表现为血液中的钠浓度长期低于正常水平,常见于肝硬化、心力衰竭及不适当抗利尿综合征(SIAD)等疾病患者。以往临床认为CHN主要以水肿等体液平衡紊乱表现为主,神经精神症状多被忽视。然而,这一现象背后的分子机制及其对大脑功能的直接影响,至今鲜有深入研究。

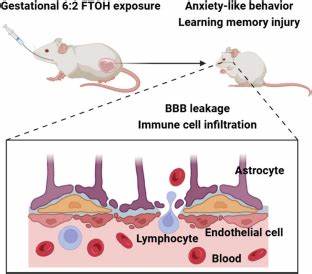

藤田保健卫生大学的研究团队在教授杉村义久的带领下,采用持续输注合成抗利尿激素类似物—去氨加压素,并给予液体饮食,成功建立了模拟慢性低钠血症的鼠模型。通过标准的光暗转换试验及开放场试验检测,小鼠表现出明显的焦虑性行为,提示低钠血症对神经行为有显著影响。深入的生化分析揭示,慢性低钠血症导致小鼠杏仁核区域的关键神经递质—血清素和多巴胺的含量显著下降。杏仁核作为情绪调控的重要中枢,对焦虑及恐惧反应具有核心作用。血清素及多巴胺水平的失衡直接影响情绪稳定性,促使焦虑行为的产生。与此同时,研究发现杏仁核内细胞内信号传导通路中ERK(细胞外信号调节激酶)磷酸化水平显著下降,这种信号传递的异常被认为是情绪与行为调控障碍的重要分子基础。

值得注意的是,当停止去氨加压素输注并恢复固体饮食后,小鼠血钠水平回归正常,焦虑行为得以缓解,相关神经递质及ERK磷酸化水平亦恢复至正常。这一过程表明慢性低钠血症所致的神经化学和行为异常具备可逆性,为人类临床干预提供了理论依据。慢性低钠血症患者多为老年人或长期慢性疾病患者,常被误认为仅仅是代谢异常而忽视神经心理方面的症状。此次研究揭示CHN不仅是体液平衡问题,更直接关联大脑功能异常,呼吁医疗界应提高对该症状的关注,尽早诊断并积极矫正,以防止神经损害及心理健康问题的恶化。血钠浓度的持续降低诱导脑细胞内的容积调节机制(Volume Regulatory Decrease,VRD),通过消耗含有机渗透物及神经递质前体的胞内物质来维持细胞体积。长期的VRD状态使得神经递质如血清素及多巴胺合成受损,影响神经元的信号传递效率,最終导致情绪障碍。

此外,杏仁核内ERK信号通路的抑制,可能进一步限制情绪调节机制的有效运行,形成慢性焦虑症状。这些发现不仅丰富了我们对低钠血症影响的分子和细胞机制的认识,也指出未来治疗策略应不仅关注纠正钠离子水平,更需重视神经化学的动态变化及其调节。基于这项工作,未来的研究可以深入探讨低钠血症与抑郁症、认知障碍等其他神经精神疾病的关联,拓展电解质紊乱在脑疾病中的研究领域。现有小鼠模型提供了一个理想平台,便于科学家测试新的药物或干预措施,以期早期逆转或缓解因低钠血症引发的神经精神症状。藤田保健卫生大学的这项研究同时强调了多学科合作的重要性,结合神经科学、电解质平衡内科和心理学领域的知识,深入挖掘慢性疾病交叉影响,为慢性病患者提供综合性医疗服务。此外,公众和患者的健康教育亦不可忽视。

普及慢性低钠血症潜在的神经精神风险,使患者更早重视症状变化并及时就医,对改善预后具有积极意义。随着全球人口老龄化趋势加剧,慢性低钠血症的发病率可能持续上升,相关的精神健康问题将成为医疗系统亟需应对的挑战。通过提升诊疗意识、推动多方协作和持续科研投入,有望在未来为慢性低钠血症患者带来更精准和有效的治疗方案。总之,慢性低钠血症不仅是一个涉及体内电解质失衡的医学问题,更是一个潜在的神经精神健康威胁。它通过扰乱杏仁核内关键神经递质及信号通路,诱发焦虑样行为,这一机制为我们揭示了电解质平衡与情绪调节之间的深刻联系。及时诊断并补钠可逆转这些不良影响,对患者的生活质量提升意义重大。

未来,进一步转化和临床验证这些发现,将为慢性疾病管理注入新的生命力,为患者身心健康保驾护航。