在现代软件开发中,多线程编程已成为不可或缺的一环,而在确保并发环境下数据安全与一致性时,原子操作显得尤为重要。对于使用C++编程语言的开发者来说,std::atomic作为C++11及以后版本的标准库,提供了丰富且高效的原子操作接口。然而,作为Windows操作系统多年来支撑多线程功能的底层机制之一,Interlocked系列函数依然广泛使用且不可替代。这不禁让人疑问,既然有了std::atomic,为什么Windows仍然保持这些Interlocked函数的存在?要理解这一问题,需要从历史背景、技术实现以及兼容性等多个角度进行解析。首先,要回到多线程与原子操作的历史。Windows操作系统自Windows NT 3.1版本开始,便已经支持多线程。

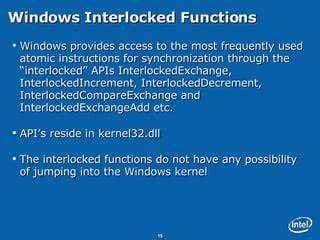

那时,C和C++语言尚未标准化原子操作相关接口和语法,尤其是在1990年代初,绝大多数主流编译器都不具备原子操作的内置支持。因此,当时Windows必须提供独立且可靠的API来支持原子操作,确保多线程访问共享数据时不会出现竞争条件和数据损坏,Interlocked函数正是应运而生。Interlocked函数家族最初很简单,主要提供了对4字节整型数据的增减和交换操作。早期版本的函数设计甚至没有返回操作结果,仅仅满足最基本的原子操作需求。随着需求的增加和技术的发展,Windows逐步扩展了这些函数,支持指针大小的数据操作,并添加了更多复杂操作的支持。这些函数通过调用底层CPU指令实现保证原子性,且性能相对较优。

与此同时,编译器厂商及C++标准委员会注意到了原子操作的重要性。经过多年标准草案和讨论,终于在C11和C++11标准中引入了原子类型和原子操作,分别为_CAtomic和std::atomic。这些内置接口极大地简化了多线程编程,使开发者能够以更安全和自然的方式操控原子变量。std::atomic不仅提供了类型安全的接口,还允许针对不同平台优化出高效的内联代码,无需调用外部函数,因此在效率和可维护性上有显著优势。既然如此,Interlocked函数似乎理应被std::atomic取代,为什么它们还继续存在呢?实际上,这其中包含几个重要的原因。首先,兼容性是一个非常关键的因素。

Windows作为一个悠久且庞大的系统平台,支持数以亿计的应用程序和组件。许多遗留系统和第三方应用在设计之初就依赖于Interlocked函数,如果贸然移除或废弃,会带来严重的兼容性问题。保留这些函数确保老旧程序仍可在现代系统上稳定运行,是微软维持生态系统健康的重要措施。其次,Interlocked函数不仅仅是纯粹的API接口,它们在实现上通常直接映射到对应的编译器内置函数或CPU指令。现代的Visual Studio编译器会将Interlocked API调用转换为相应的编译器内置原子指令,实现极高的执行效率。这意味着从性能角度来看,利用Interlocked函数与std::atomic并无本质差异。

第三,Interlocked函数为非C/C++语言提供了必要的支持。在Windows开发环境中,存在着多种编程语言,包括VB、Delphi、汇编语言甚至脚本类语言。很多此类语言无法直接使用C++标准库,而Windows提供的Interlocked函数接口使它们也能安全地进行原子操作,保障了多语言的多线程同步能力。此外,Interlocked函数在设计时进行了许多平台与版本的优化,已经积累了丰富的实战经验和稳定性保证。在极端条件和复杂场景下,其表现被广泛验证,成为许多底层库和系统服务的首选。虽然std::atomic不断进步和完善,但在操作系统底层和跨语言环境中,Interlocked函数仍然承担着重要角色。

值得注意的是,在现代C++编译器中,std::atomic的实现大多是基于CPU的原子指令或编译器内置函数,这些指令通常与Interlocked函数所调用的指令是一致的。因此,它们在底层执行路径上实际上有所重叠,这也解释了为何两者在性能表现上几近无异。对于开发者来说,选择使用std::atomic还是Interlocked函数,主要取决于具体项目的需求及语言环境。如果是在纯C++环境下,推荐优先使用std::atomic,它更加类型安全,且能够让编译器更好地进行优化。如果在需要跨语言调用或者维护老旧代码时,Interlocked函数依然是可靠且必要的选择。总结来看,Windows操作系统中的Interlocked函数并非在std::atomic出现后就变得多余。

它们是历史发展和技术演进的产物,集成了长期积累的兼容性、稳定性和跨语言支持等优势。std::atomic则是现代C++语言对原子操作的标准化实现,适合现代开发者采用。二者各司其职,共同保证了Windows平台多线程程序的健壮性和高效性。理解这一点,有助于开发者在实际工作中做出更明智的技术选型,同时也揭示了底层系统设计的复杂性和深度。