近年来,中国作为全球最大的猪肉消费国,养猪业的发展状况对国内经济与食品安全有着举足轻重的影响。随着市场供需格局的变化和政策环境的调整,中国政府和养殖企业纷纷采取措施,推动猪肉产业链健康稳定发展。然而,市场上一种“买肥猪再瘦养”的投资炒作行为引发了监管部门的高度重视和干预,反映出当下养猪业面临的深层次问题和转型需求。 中国农户和部分中小型养殖企业出现了“再肥养”现象,即从大型养殖场购入已经接近出栏体重的肥猪,再通过额外饲养数月使其增重40至50公斤,企图搏取猪肉价格上涨带来的高额利润。这种行为看似增加了猪肉供应,但实际上却加剧了市场供需波动。在猪价上涨时,养殖户纷纷加大投入,推动供给在短期内迅速扩张,随后当市场趋于饱和时供应过剩,又导致猪价大幅回落,价格波动周期加剧了整个行业的经济风险。

业内专家指出,这一做法不仅造成了市场不稳定,还存在严重的资源浪费问题。猪只在超过一定体重后,饲料转化效率大幅下降,猪的增重速度变慢,额外的饲料投入并未有效转换为肉类产出。以120公斤为猪体重量效率的最佳点为例,超过此重量的猪将消耗更多的粮食但肉产量提升有限。鉴于中国粮食安全和资源保障的国策背景,减少畜牧业中的粮食浪费成为重要方向。农作物尤其是玉米和大豆广泛用于动物饲料,而中美贸易摩擦使得进口美国大豆成本上升,迫使中国加快调整饲料结构和养殖方式,优化粮食利用效率,降低对进口农产品的依赖。 为遏制投机炒作和规范市场秩序,国家发改委及地方主管部门加大监管力度。

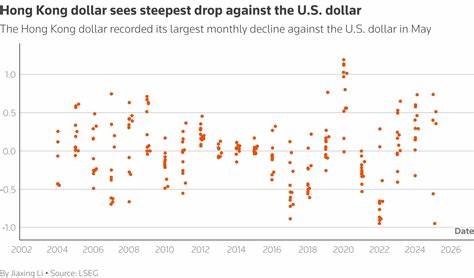

大型养殖企业,如“中国养猪第一股”牧原股份,已主动暂停向“再肥养”养殖户供货,响应政府号召,防止产业链上的供给被用于投机炒作。广东省等地区更是强力实施相关政策,从源头控制再肥养的蔓延,推动养猪环节的规范管理和健康发展。 猪肉需求端同样表现疲软,消费者对猪肉的需求增长放缓,又加剧了猪肉价格自去年高点以来的走低。2025年初以来,国内活猪价格维持在每公斤14元左右,相较此前近21元的高位出现明显回落,市场利润持续压缩,养猪户的经营风险增加。此时,维持合理、生猪体重科学的养殖模式尤为关键,既可保障畜牧业的生产效益,又有助于价格的稳定。 在这样的政策和市场共同驱动下,养殖业正逐渐向科学养殖、规模化管理与绿色发展倾斜。

瘦猪作为理想的养殖品种,其优势在于饲料转化率高、养殖周期短、环境负担较轻,更符合现代农业可持续发展的要求。此外,技术创新和数据驱动的精准养殖管理正在被广泛推广,利用物联网、大数据分析,对猪的生长状况进行实时监测,科学调整饲料配方和养殖环境,最大化生产效率。 养猪业的转型不仅是产业层面的调整,更涉及消费者口味的变化和健康观念的提升。随着生活水平提高,消费者对猪肉品质和安全性的要求逐渐增强,瘦猪肉因其脂肪含量适中、瘦肉比例高,逐步受到市场青睐。食品加工企业也倾向于采购稳定、品质可控的瘦猪原料以满足多样化产品需求。 此外,治理市场炒作行为、保护中小养殖户利益是政策制定者关注的重点。

市场投机不仅导致价格剧烈震荡,还会使得资金实力较弱的农户遭受损失,影响农村经济稳定和食品供给安全。通过严格监管与行业自律相结合的方式改善市场环境,有助于塑造公平合理的竞争秩序,提高整个养猪产业链的抗风险能力。 伴随绿色养殖理念的普及,环保标准和动物福利的要求也日益加强。控肉质量、减排减污成为养猪企业负责任发展的方向,瘦猪养殖在降低养殖场粪污排放和减少养殖过程对环境的影响方面展现潜力。同时,推动饲料替代品的开发和循环经济模式有望协助养殖业实现资源可持续利用,减少对传统谷物饲料的依赖。 面对全球农业格局的转变和中美贸易摩擦的不确定性,中国加快构建自主可控、效率合理的猪肉生产体系势在必行。

瘦猪养殖作为产业升级的重要抓手,将成为稳定猪肉市场供需、节约粮食资源以及推动农业绿色发展的关键环节。业内人士普遍认为,未来中国养猪行业将更加注重科学化、精细化管理,环保与效益并重,努力构造健康有序的产业生态。 综上所述,中国推动瘦猪养殖不仅是应对猪肉市场内外多重挑战的战略选择,更是适应新时代农业现代化和粮食安全目标的必然路径。通过强化政策引导、规范市场秩序、推广科技应用与绿色养殖,养猪业正朝着高效、稳定、可持续的方向稳步迈进。消费者、养殖企业和监管部门的协同努力,将共同打造一个更加健康、透明和有韧性的猪肉供应体系,满足中国乃至全球对优质猪肉的需求。